القارئات والقراء الأعزاء،

ما إن يشرَع أحدهم في كتابة مذكّراته أو سيرته الذاتية، فإنّه سيكون قد تجاوز فعليًا مناطق القول المباحة إلى المخفيّ؛ فيخوض في سبيل ذلك مغامرة مزدوجة؛ واحدة باتجاه الماضي لاستعادته، وأخرى في اختيار ما يكشفه وما يخفيه. وبقدر ما تمنح المذكّرات أصحابها مساحة لتوثيق تجاربهم، فإنها في كثير من الأحيان تتخذ لنفسها مسارًا يُكسبها حياة مستقلة بعد نشرها، لتصبح جزءًا من الذاكرة الجماعية أو أداة في معارك سياسية وثقافية. يدرك بعض الكُتّاب هذا التأثير سلفًا، فيكتبون وكأنهم يلقون بوصاياهم الأخيرة، كما عبّر محمد شكري في سيرته الذاتية المثيرة للجدل "الخبز الحافي" بقوله: "قل كلمتك قبل أن تموت، فإنها ستعرف، حتمًا، طريقها." أثبت شكري أن الكلمة حين تُقال، تخرج عن سيطرة صاحبها لتصبح ملكًا للزمن وللقراء.

للمذكّرات والسير جوانبها المتعددة؛ فمنها ما يتخذ طابع الاعتراف الشخصي؛ إذ يجد الكاتب في استرجاع ماضيه نوعًا من التطهّر الذاتي أو التبرير أو حتى الدفاع عن موقفه. ومنها ما يتجاوز الفردي إلى الجمعي، فتتحول المذكّرات إلى سجلٍّ يوثّق فصولًا من التاريخ، يكتبها من كانوا في قلب الأحداث، شهودًا أو فاعلين لحفظ الذاكرة. وهنا، تظهر إشكالية المصداقية، إذ لا يمكن التعويل على المذكّرات وحدها مصدرًا للتاريخ، بقدر ما ينبغي قراءتها بعين ناقدة، مدركين أن الحقيقة في هذه النصوص تظلّ محاولةً أكثر منها واقعًا مطلقًا.

من يقرأ "الأيام" لطه حسين أو "حياتي" لأحمد أمين، يجد أنهما تمثلان نموذجين بارزين للسيرة الذاتية التي تتخذ من التجربة الشخصية وسيلة لرصد التحولات الثقافية والاجتماعية. بينما لا تمثل "العوسج: سيرة وذكريات" لعلي خليفة الكواري مجرد تأملات شخصية لرجل عادي، بل شهادة أهلية على واقع اجتماعي وسياسي لم يكن مدوّنًا من قبل. وهذا ما يجعلها جزءًا من التاريخ غير الرسمي الذي يكمّل الرواية الرسمية أو يناقضها. وقد أدرك الكواري ذلك تمامًا، فيقول: "حاملاً سيرتي وذكرياتي لتكون رواية للأحداث والأوضاع التي شهدتها قطر ومحيطها الإقليمي وعمقها العربي، ولتضيف رواية أهلية عندما يصبح من الممكن في المستقبل تدوين التاريخ بموضوعية".

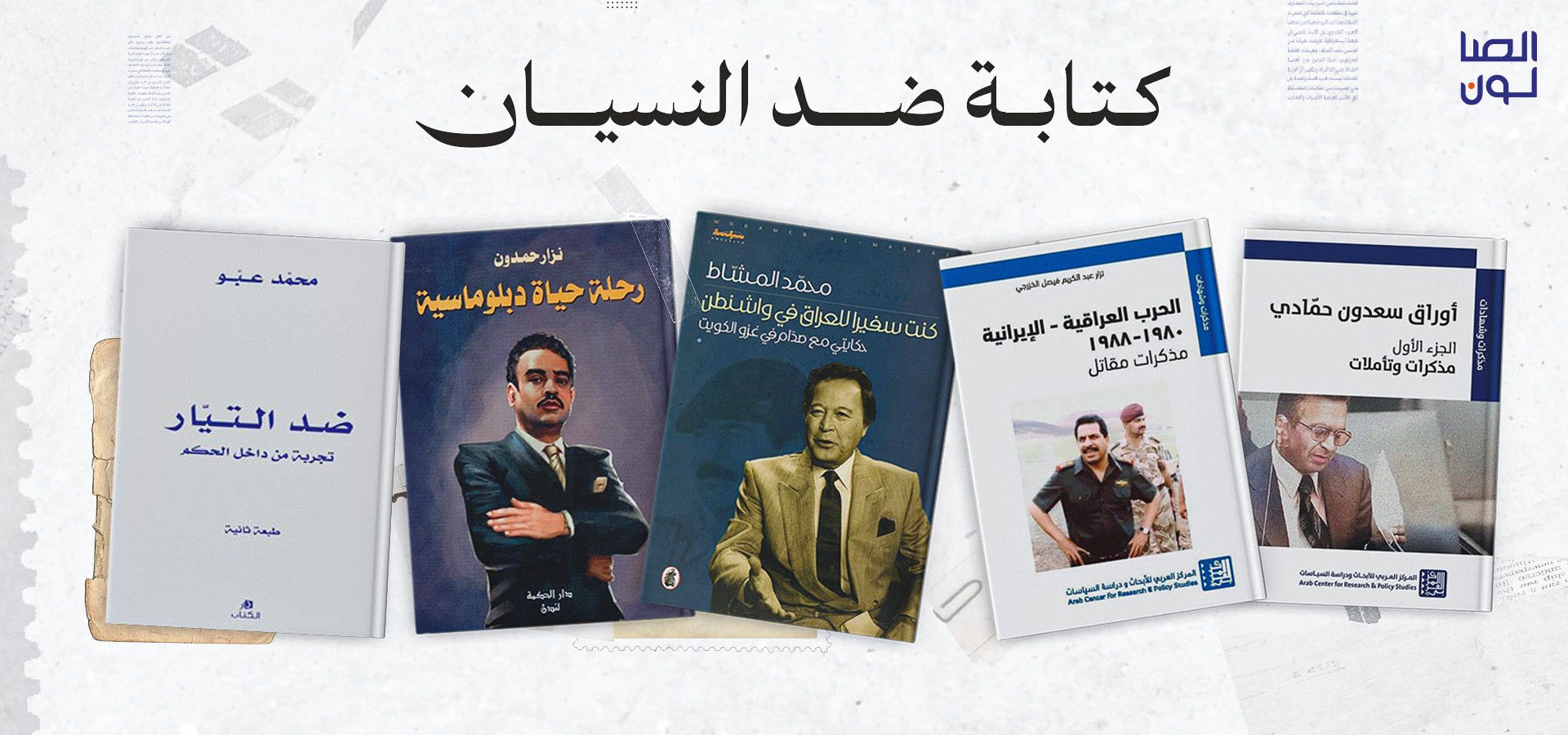

على صعيد آخر، يقدّم بعض الكتّاب مذكّراتهم ليجعلوا من أنفسهم شهودًا على أحداث كبرى مثل محمد عبّو في "ضد التيار" و العديد من مذكرات المسؤولين العراقيين السابقين مثل نزار الخزرجي وسعدون حمادي؛ فهي تركز على تثبيت مسوغات للذات أمام التاريخ والتهرب من المسؤولية عن الأحداث الكارثية في فترة النظام العراقي السابق.

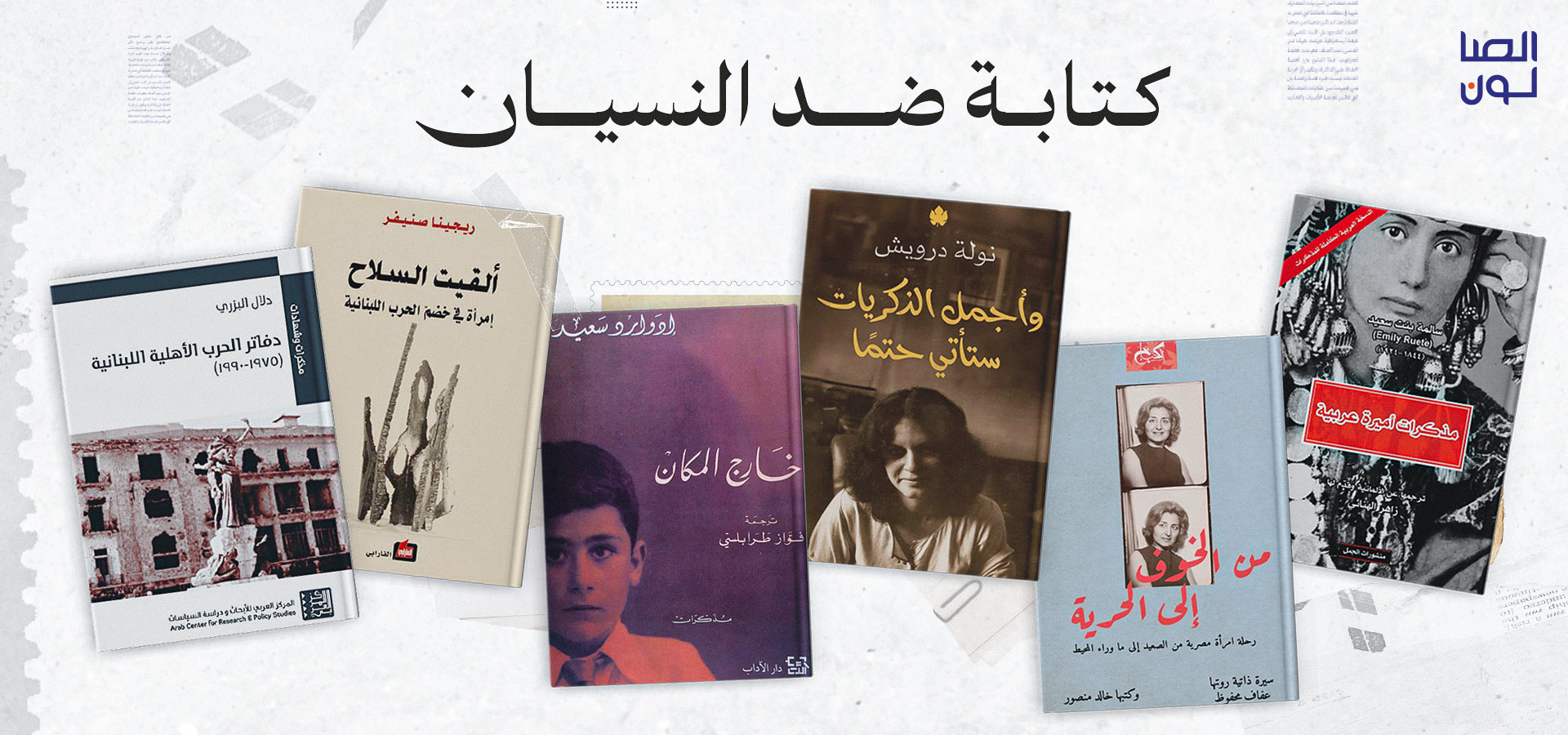

وفي حالات أخرى، يكون الدافع أكثر خصوصية؛ فمذكّرات "أميرة عربية"، مثلاً، لم تُكتب للنشر أساسًا، بل كي تكون وثيقة عائلية، فتقول سالمة بنت سعيد: "لم أكتب مذكراتي للنشر وإنما لأطفالي الذين أردت أن أترك لهم كوصية، حبًا أموميًا صادقًا".

بينما يؤكد إدوارد سعيد في "خارج المكان"، أنه كتب بدافع إثبات الوجود، ردًا على من حاولوا إنكار انتمائه الفلسطيني، لتصبح مذكّراته وسيلة لمواجهة التزييف والطمس التاريخي الذي يتعرض له كل فلسطيني. فيقول عن القرّاء الفلسطينيين بأنهم يشاطرونه "الشعور بأن نشأتهم وهويتهم التالية هما بمثل ارتباك الهوية التي أصفها في مذكّراتي، أو بمثل تعقّدها على الأقل".

أما طه حسين، في "الأيام"، فيمزج بين الشخصي والعام، بين التوثيق والتأمل، ويوجّه مذكّراته إلى فئة محددة: المكفوفين، وكأنه يخاطبهم مباشرة ليمنحهم عزاءً في الحياة. فيقول:"وليس أحب إلى نفسي، ولا أحسن موقعًا في قلبي، من أن يُقدّم هذا الكتاب إلى زملائي وأصدقائي في هذه المحنة ". هذا الوعي بالقارئ يختلف عن وعي من يكتب لنفسه أو يسعى للتاريخ لنفسه.

في السياق العربي، تنتشر ظاهرة قراءة مذكّرات "كفاحي" لأدولف هتلر، ليس بدافع الإعجاب بالنازية بقدر ما هو انعكاس لحالة التوق إلى فهم خبايا التاريخ والسياسة العالمية. ومع ذلك، فإن هذا الكتاب استُخدم مرارًا كأداة دعائية من قبل إسرائيل لتبرير سياساتها ضد الفلسطينيين والعرب. خلال حرب الإبادة، ظهر بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفيّ يحمل نسخة عربية من كتاب هتلر، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي عثر على هذا الكتاب في غزة، ليعزز ادعاءاته بأنه يحارب من سمّاهم بـ"النازيين الجدد". ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا الخطاب؛ إذ ورد في كتاب السيرة الذاتية الشفوية لجولدا مائير "أرضنا" أنه عُثر على الترجمة العربية لكتاب كفاحي في حقائب ظهر جنود مصريين خلال العدوان الثلاثي، ووصفت، في خطاب أمام الأمم المتحدة، جمال عبد الناصر بأنه "تلميذ هتلر".

تعكس هذه الأمثلة كيف يمكن للمذكّرات، سواء كانت شخصية أو سياسية، أن تتحوّل إلى أدوات سياسية يعاد تفسيرها وتوظيفها، بما يتجاوز نوايا كُتّابها الأصليين. وفي حالة "كفاحي"، لا يتعلق الأمر بالمحتوى بقدر ما يتعلق باستخدامه الدعائي المستمر، حيث يُستدعى في كل مواجهة سياسية لتغذية سردية إسرائيلية تربط بين أعدائها والنازية ومعاداة السامية، بهدف إضفاء الشرعية على جرائمها المتكررة.

شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الاهتمام بنشر المذكرات والسير الذاتية، سواء لشخصيات سياسية وأدبية، أو لرموز فنية، ما يعكس رغبة متجددة لدى القرّاء في الغوص في عوالم تلك الشخصيات المؤثرة والتعرّف على تفاصيل حياتها وإنجازاتها. فقدمت "مذكرات تحية كاريوكا"، مثلاً، وجهًا غير متوقّع لفنانة شهيرة، إذ كشفت عن دورها الوطني في تهريب الأسلحة خلال حرب فلسطين عام 1948، وتحدّيها للأعراف السائدة في زمنها، مما يجعل مذكّراتها مثالًا على المذكرات التي تتيح رؤية نادرة لدور المرأة في سياقات اجتماعية وسياسية مغلقة. وهو الدور ذاته الذي قدّمته كلّ من دلال البزري في مذكّراتها "دفاتر الحرب الأهلية اللبنانية"، وريجينا صنيفر في "ألقيت السلاح".

ومن بين المذكرات والسير الذاتية الصادرة خلال عامي 2023 و 2025، والتي حملت طابعًا خاصًا، جاء كتاب "سلوى: سيرة بلا نهاية"، ليعيد اكتشاف الإعلامية سلوى حجازي من خلال أوراقها الخاصة. ومن الإصدارات اللافتة أيضًا كتاب "من الخوف إلى الحرية"، الذي يروي حياة عفاف محفوظ، المحللة النفسية والنسوية المصرية. إضافة إلى "أجمل الذكريات ستأتي حتمًا"، الذي يتناول حياة الناشطة النسوية نولة درويش.

أما حمدي قنديل، في "عشت مرتين"، فيسلّط الضوء على بُعد آخر من إشكالية كتابة المذكّرات، وهو الصراع بين التذكر والنسيان، إذ يعلّق قائلاً: "يقول كثيرون إن التذكر ليس صعبًا كالنسيان .. ما تحققت منه هو العكس تمامًا، فعندما بدأت أنبش في كتاب حياتي اعتصرني الشجن وأنا أتذكر أعزاء رحلوا، أو أتمثل مواقف مضى عليها دهر ويزيد.."

في رحلة البحث عن الذات والهوية، تظلّ المذكّرات والسير الذاتية أرشيفًا حيًّا للذاكرة الفردية والجمعية، تُسجّل الحكايات التي لولاها لربما طواها النسيان أو دفنتها الروايات الرسمية. فالكتابة ليست مجرد فعل توثيقي، بل هي مقاومة وصراع ضد النسيان. أو كما يقول كيت إيكورن في كتابه "نهاية النسيان": "إن النسيان الآن يأتي بتكلفة باهظة – ليس بالنسبة إلى الأفراد الذين كانوا يمتلكون ذاكرتهم الخاصة، بل إلى مجموعة متزايدة من الكيانات الخاصة التي تستثمر في ذاكرتنا، وفي رفضنا الجماعي للنسيان على نحو موسّع... أن تَنسى وتُنسى ليس هو الشيء نفسه، لكنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا."

في هذا العدد، نتناول مجموعة من المذكّرات والسير ونستعرض نماذج مختلفة ليست مجرد اعترافات شخصية أو استرجاعًا للماضي، بل هي مواجهة لهذا النسيان القسري، استعادةٌ للصوت في وجه الصمت، وبناءٌ لسرديات بديلة تتحدّى ما تمليه السلطة. وكل سيرة تُدوَّن، كل ذاكرة تُستعاد، هي شهادة على أن التاريخ لا يُكتب فقط من قبل المنتصرين، بل أيضًا من قبل أولئك الذين رفضوا أن يُنسَوا.

دمتم بخير،

رهام عمرو