القارئات والقراء الأعزاء،

لطالما تساءلتُ، أنا ابنة الجيل الثالث من النكبة، عن شعور أجدادي في لحظة مغادرتهم "البلاد". هذه الكلمة التي يقولها الفلسطيني لا بوصفها اسمًا جغرافيًّا محددًا، بل بوصفها اختزالًا للبيت، والأرض، والذاكرة، والحنين، والحياة التي كانت. فقول "راجعين عالبلاد" ليس وعدًا بالعودة إلى مكان فحسب، بل إلى حياة وعلاقات وذكريات.

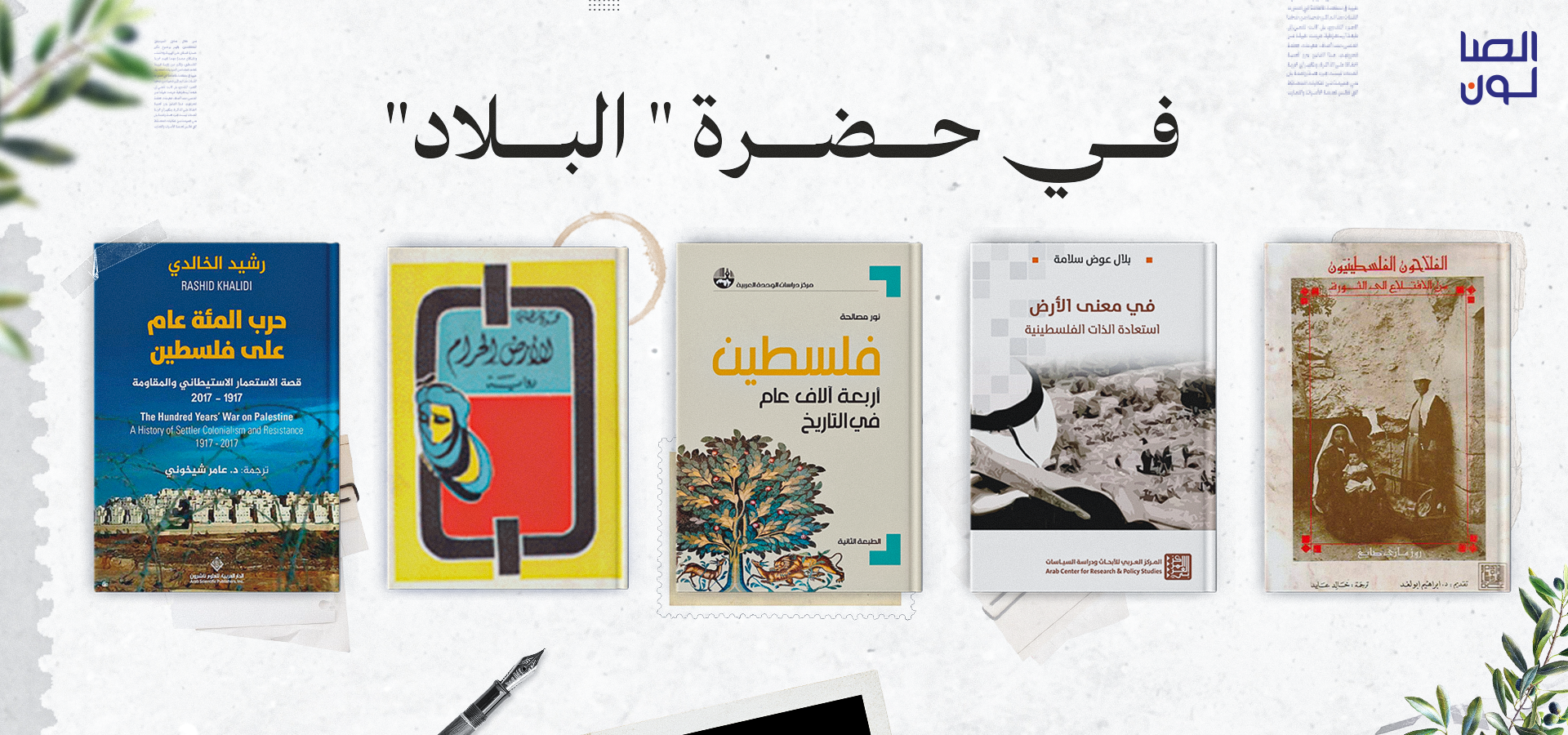

يؤكد نور مصالحة في كتابه "فلسطين: أربعة آلاف عام في التاريخ" أن الفلسطيني واظب على الحديث عن "البلاد"، رغم أنه يعيش إمّا تحت احتلال استيطاني – استعماري، أو منفيّ في الشتات. ويشير إلى أن "كلمتي بلاد أو بلادنا، هما تعبيران عربيّان من القرون الوسطى، وكانتا شائعتين في الاستعمال قرونًا متعددة".

"البلاد" في اللسان الفلسطيني ليست مجرّد تسمية، بل شهادة على علاقة حيّة بالأرض وأهلها، وعلى فقدٍ لا يمكن اختزاله بكلمة أخرى. في الشتات، لم تنقطع خيوط هذه الروابط بين الفلسطينيين، التي تصفها روزماري صايغ في كتابها "الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى الثورة" بأنها شكّلت حبلًا سريًّا غير مرئي، يربط المولود الجديد بـ"البلاد" التي كوّنت ذاكرة أجداده. وهو ما يعبّر عنه الشاعر محمد القيسي حين يتذكّر لحظة خروجه من قريته كفر عانة، فيقول:

وكنتُ صغيرًا على الحب،

لكنّني

بكيتُ كشيخ،

وأنتِ تغيمين في عربات الرحيل.

ولمّا كبرت،

رسمتك في الذاكرة...

ولأن النكبة جعلت الأرض غائبة ومفقودة، فإن "البلاد" صارت أيضًا مفردة مقاومة للنسيان. الكلمة تحمل في طيّاتها ما لا تستطيع الخرائط أن توضّحه: البُعد العاطفي والمكاني والروحي للمكان المسروق. وهي، بعمومها المتعمّد، ترفض التقسيمات التي فرضها الاحتلال، بين حدود 1948 و1967، بين الضفة وغزّة.

يؤكد كتاب "في معنى الأرض: استعادة الذات الفلسطينية" أن "في احتلال الأرض، يدمّر الاستعمار أيضًا الحاضنة الثقافية والتاريخيّة للشعوب الأصلية المستعمَرة، وهذا ما يمكن تسميته المحو الثقافي الذي تعرّض له الفلسطينيون في فلسطين المحتلة أو في دول الشتات". ويضيف أن "استدعاء الرموز المرتبطة بالأرض كانت ضرورة لا حاجة فحسب، من الكوفية والخيمة والبندقية وشجرة الزيتون إلى المفتاح، وهي قيم رمزية ريفية مرتبطة بالأرض التي فقدها الفلسطيني واستدعى رموزها ليعطي نضاله في سبيلها معنى".

بموازاة النكبة المادية التي طالت الأرض والإنسان، تعرّضت فلسطين لواحدة من أفظع عمليات النهب الثقافي في التاريخ الحديث. فقد نهبت وحدات صهيونية خاصة عشرات الآلاف من الكتب من مكتبات الفلسطينيين العامة والخاصة، خصوصًا في القدس ويافا وحيفا، وجُمعت في مستودعات ومكتبة الجامعة العبرية تحت تصنيف "ممتلكات متروكة"، وفقًا لرشيد الخالدي في كتابه "حرب المائة عام على فلسطين".

قُدِّر عدد هذه الكتب والمخطوطات المنهوبة بنحو 70 ألفًا، بينها كتب دراسية ومخطوطات أدبية وعلمية نادرة. في بعض الحالات، مُزّقت صفحات الإهداء أو أُزيلت أسماء المؤلفين لإخفاء هُوية أصحابها. وفي عام 1957، أُتلف نحو 26 ألف كتاب فلسطيني بعد بيعها نفايات، وطُحنت بالكامل في تل أبيب وحيفا.

لكن "البلاد" التي نحملها في الذاكرة لم تعد كما كانت. ففي عامي 1948 و1949، تغيّر وجهها حتى بات لا يُعرف. دُمّرت المباني، وسُوِّيت بالأرض قرى فلسطينية كانت نابضة بالحياة. وبحسب مصالحة، فإن نحو نصف القرى الفلسطينية أُبيدت، وبدأت الجرافات الإسرائيلية، منذ آب/ أغسطس 1948، بإزالتها عمدًا. ويضيف أن الصندوق القومي اليهودي زرع في جوار القدس آلاف الدونمات من غابات الصنوبر، لا لتخضير الأرض، بل لطمس أثر القرى المدمّرة، وخلق "مشهد توراتي" بديل، يُخفي خلفه تاريخًا حيًّا وأسماءً محاها العدو من اللافتات، لا من الذاكرة.

ولعلّ مشاهد حرائق الغابات التي اندلعت مرارًا في محيط مدينة القدس المحتلة، آخرها على الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب في بداية شهر أيار/ مايو، ليست إلا تذكيرًا بعطب المشهد المصطنع. تلك الغابات التي زرعها الاحتلال عمدًا فوق القرى الفلسطينية المهجّرة، مستخدمًا أشجارًا دخيلة لا تمتّ بصلة إلى الغطاء الشجري التراثي المقاوم في فلسطين، باتت اليوم وقودًا لنار تلتهم ما صُمم ليُخفي الذاكرة.

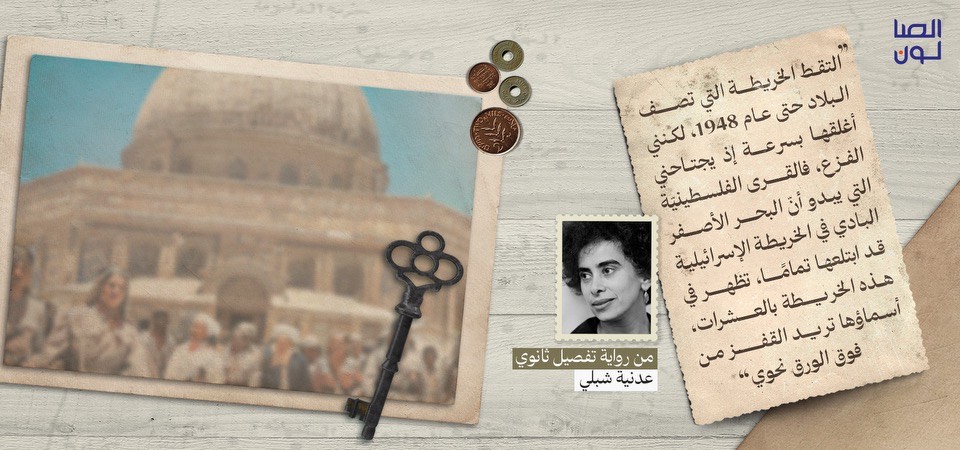

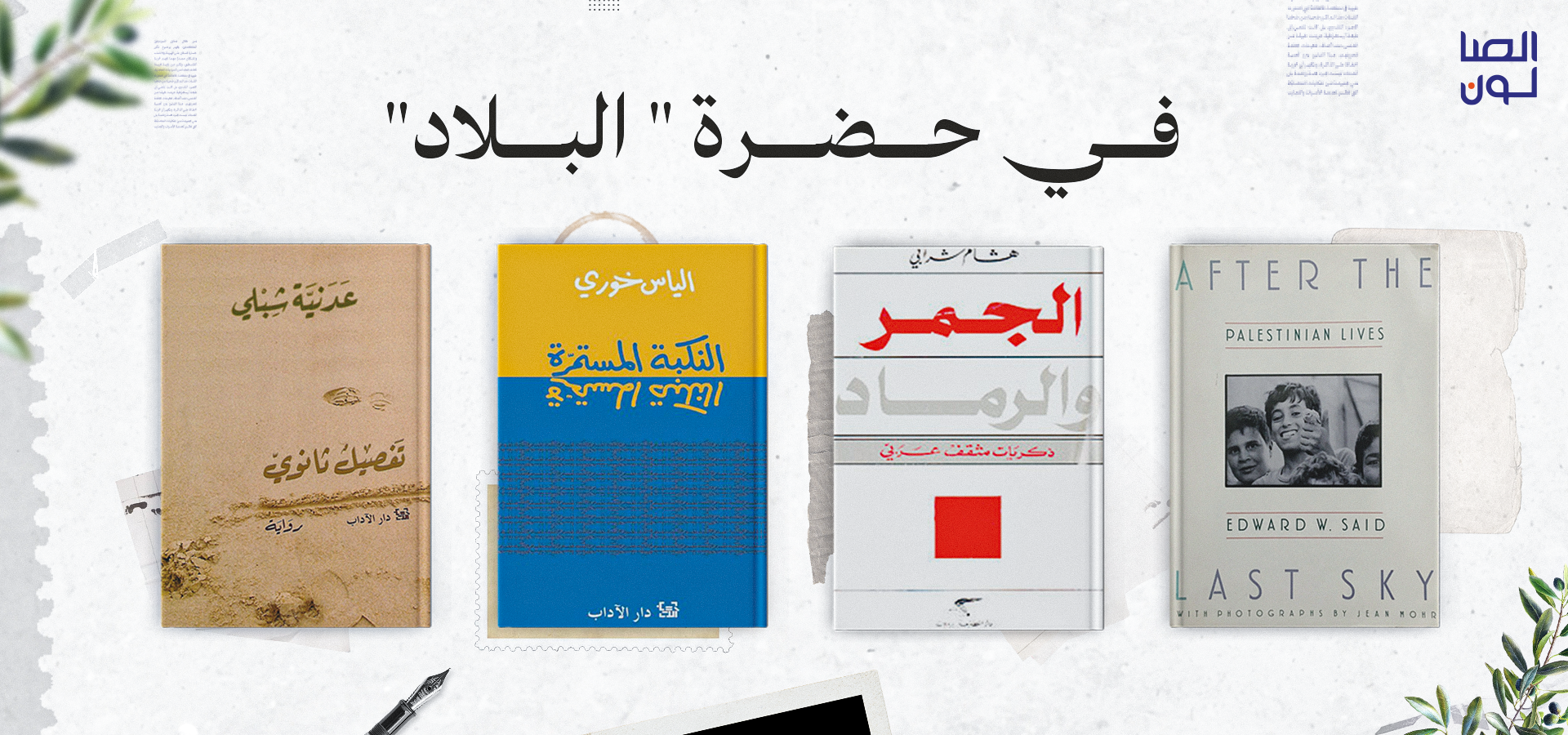

في لحظة مواجهة مع خريطة ما بعد النكبة، كما في رواية عدنية شبلي "تفصيل ثانوي"، يأتي وصف مفعم بالمفاجأة لطوفان الأسماء التي لم يعد لها مكان في الخرائط الجديدة: "أسماء تكاد تقفز من الورق" نحوك، كما تقول الرواية، مطالبة بأن تُرى وتُستعاد. تلك الأسماء التي وثّقها وليد الخالدي في كتابه "كي لا ننسى"، إذ قدّم وصفًا دقيقًا لـ418 قرية فلسطينية دُمّرت، وسُجّلت شهادات سكانها، وتحوّلت مواقعها إلى مستعمرات قائمة. إنها القرى التي لا تزال حاضرة في ذاكرة أهلها، وإن غابت عن العيون وغُيّبت عن الخرائط.

بالعودة إلى محاولة تتبع شعور الفلسطيني، واستحضار لحظةِ خسارة الأرض، أدركت أننا لا نتذكّر حدثًا جرى وانتهى في عام 1948، بل مسارًا لم يتوقف منذ ذلك العام، كما يصفها إلياس خوري في كتابه "النكبة المستمرّة" تاريخ هذه النكبة ليس خطيًا، فقد شهد مراحل وانعطافات شتّى، لكننا نستطيع أن نتحدث عن لحظات ذروة متعددة: 1948، 1967، 1982، 2002، 2023- وتجلّياتها الأشد عنفًا نشهدها في حاضر غزّة.

وفي وصفه للحظة إدراك الحدث، يقول هشام شرابي في مذكّراته "الجمر والرماد: مذكرات مثقف عربي"، "لم أدرك في بادئ الأمر، أن ما نزل بنا في فلسطين كان ضربة تختلف عن كل ما أصابنا في السابق. ماضينا كله سلسلة من المصائب. لكن المصائب تأتي وتروح، وتبقى حياتنا على حالها. أما الآن فقد اقتُلعت جذورنا وفقدنا الأرض التي تنغرز فيها حياتنا."

يستعيد إدوارد سعيد وضعيَّته كونه منفيَّاً بالمعنيين السياسي والثقافي في مؤلفه بعد السّماء الأخيرة: حيوات فلسطينية، ويصف شعور الفلسطيني بقوله: "لقد تبخَّر من حياتي وحياة الفلسطينيين جميعًا ثبات الجغرافيا وامتداد الأرض."

إن توق الفلسطيني للعودة إلى القرى والبلدات التي هُجِّر منها في عام 1948 جزء لا يتجزأ من كينونته ووجوده في الشتات. وهو ما يؤكّده إبراهيم أبو لغد في كتاب "مقاومة، منفى وعودة" حين يقول عن لحظة العودة، "كان قرار عودتي إلى فلسطين غير متوقعًا من جانبي، لقد عشت معظم حياتي في المنفى، لكني كنت دائم التحضير لعودتي، وكنت أصر دائمًا على حق العودة. والعودة بالنسبة لي كانت تعني على الدوام العودة إلى فلسطين، وليس بالضرورة العودة إلى يافا." وفي عام 2001، توفيّ أبو لغد بعدما أوصى بأن يُدفن في يافا، مدينته التي هُجّر منها. ورغم الحظر الصريح على دفن فلسطينيي الشتات في الوطن تحققت وصية أبو لغد بعد أن تحايلت ابنته ليلى على القانون الإسرائيلي باعتباره "سائحًا أجنبيًا"، ونُقل جثمانه من رام الله إلى القدس، ثم إلى يافا، حيث شيّعه أهلها، ليعود أخيرًا إلى تراب مدينته، محمولًا على الأكتاف. كانت عودته الأخيرة، لكنها كانت أيضًا إعلانًا رمزيًا أن العودة، مهما تأخّرت، ليست مستحيلة.

لم يعد إحياء ذكرى النكبة، في الخامس عشر من أيار/ مايو، طقسًا يتّسع للتأمل أو البكاء على الماضي. تمرّ الذكرى هذا العام للمرة الثانية، والحرب على غزّة لم تتوقّف، بل تتفاقم، والإبادة تُبث على الهواء مباشرة. لا وقت للحنين ولا رفاهية لإحياء الذكرى، فنحن لا نعيش ما بعد النكبة، بل يعيشها أهل غزّة مرّةً أخرى، بل مرّات. لا حاجة لنا إلى أرشيفات مفتوحة أو اعترافات متأخرة؛ النكبة ليست حدثًا مضى، بل واقع يتجدّد، لا تقف عنده الذاكرة بل يتقدّمه الدم. النكبة ليست ذكرى، إنها حاضر يتكلم، يُهدم، يُحرَق، ويُباد كل يوم.

أن نكتب اليوم، في ذكرى النكبة، هو أن نواجه تَحوُّلها من ذكرى إلى حاضر دائم. النكبة ليست لحظة بدأت وانتهت، بل منظومة تتكرّر وتتجدّد، والإبادة في غزّة آخر تجلياتها، لا خاتمتها. وكما قال الأكاديميّ الغزّيّ الشهيد رفعت العرعير "إذا كان لا بدّ أن أموت.. فلا بد أن تعيش أنت.. لتروي حكايتي" .

في غزّة اليوم، لا شيء يشبه الوطن سوى ركامه. يتنقّل الناس بين المناطق كمن يسير في دائرة مغلقة، يُمنَع عليهم التقدُّم ويُمنَع عليهم الرجوع، يبحثون عن مأوى لا تصل إليه الطائرات، أو رقعة تراب يُدفَن فيها أحبابهم دون أن تتحوّل إلى مقبرة جماعية بعد ساعات. مشهد يتكرّر كل يوم، حتى بات الغزّيّون كأولئك الذين صوّرهم محمود شاهين في روايته "الأرض الحرام" الصادرة في عام 1983، "ممنوع عليهم الذهاب إلى ديارهم في الجنوب، وممنوع عليهم الرجوع إلى الشمال، فإلى أين يذهبون؟!.. وهنا خاطبت أمّ أمين الجموع بأعلى صوتها: سيروا بجثث ذويكم وهيموا في الأرض، وليكن الله في عونكم! وانطلقوا هائمين، يبحثون عن أرض ليست محرّمة يدفنون فيها جثث قتلاهم"… أو أنفسهم.

إن الكلام عن "صمود غزّة" صار فارغًا. كلمات جوفاء نعلّقها على جدران العجز، نردّدها لنطمئن أنفسنا أننا فعلنا شيئًا، ولو بالكلام. لكن غزّة لا تحتاج كلمات، بل وقتًا لتتنفّس؛ مساحة لاجتراح الحياة بعيدًا عن المجازر والجوع والمناشدات.

غزّة لم تعد تُحب الألقاب. تعبت من أن تُسمّى "أسطورية"، "صامدة"، "أيقونة". كلما اشتدّ الحصار واشتعل القصف، نعيد تدوير نفس المفردات التي لم تمنع بيتًا من السقوط، أو طفلاً من الموت، أو أمًا من دفن أولادها.

في هذا الهامش بالذات، تتجلى البلاد: فلسطين لا تُروى من الذاكرة وحدها، بل من نكبة لا تزال قائمة، ومن حضور لا يغيب.

دمتم بخير،

رهام عمرو