روان بيبرس[1]

تشهد العاصمة الأردنية عمّان هذه الأيام فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض عمّان الدولي للكتاب، المقام في المركز الأردني للمعارض بمكّة مول. يشارك في المعرض قرابة 400 دار نشر عربية وأجنبية، تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"، ويستمر حتى الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2025. كما يضم المعرض برنامجًا غنيًّا يتجاوز الخمسين فعالية، تشمل الندوات الحوارية والثقافية، والأمسيات الشعرية، وورش الكتابة، إلى جانب فعاليتين للقراءات القصصية وأخرى لأدب الطفل.

ورغم أن المعرض يُعرف كفعالية ثقافية بالدرجة الأولى، إلا أنه أصبح يشكّل مساحة اجتماعية نادرة في مدينة تفتقر إلى الفضاءات العامة المفتوحة. فبمجرد دخول الزائر إلى المعرض، يقابله صخب محبّب وتنوّع لافت في الحضور: عائلات تجر عربات أطفالها نحو كتب الطفولة المبكرة، ويافعون يتجوّلون بين الروايات، وجامعيات يسألن عن مواضيع التكنولوجيا والعالم الرقمي، وملتحون يتصفحون كتبًا دينية، وطلاب أجانب بملامح آسيوية يبحثون عن كتب لتقوية لغتهم العربية، وغيرهم الكثير من الرواد الذين يمنحون المعرض طابعًا حيًّا، ويجعلونه واحدًا من الأماكن القليلة التي تجمع أطياف المجتمع الأردني في مكان واحد.

فلسطين حاضرة: في الشعار، والإصدارات، وفي كل مكان

ليس من المفاجئ أن يكون هناك زخم في الإصدارات التي تتناول القضية الفلسطينية، والحرب على غزة، والعالم بعد غزة. لا تقتصر الإصدارات الحديثة على المشهد الفلسطيني الراهن، وإنما تمتد إلى مؤلفات تاريخية تتناول مواضيع تتجاوز الأخبار العاجلة، وتقدم للقارئ فرصة للتأمل وقراءة الحاضر، مثل تلك التي تتحدث عن تاريخ الحركة الصهيونية واللوبي الصهيوني وغيرها.

يُذكر أن هناك إقبالًا ملحوظًا هذا العام على مؤلفات المفكرين اليهود الذين تناولوا القضية الفلسطينية من منظور يراه البعض نقديًّا، إذ يميل القارئ العربي إلى الكتب التي تثير جدلًا واسعًا في الأوساط اليهودية، وأوساط السياسيين والمفكرين العالميين، وتحمل رؤى مغايرة لما تروّجه إسرائيل. من أبرزها كتاب شلومو ساند "اختراع الشعب اليهودي"، الذي صدر أولًا بالعبرية، ثم تُرجم إلى الإنجليزية عام 2009، ونُقل إلى العربية عن دار الأهلية عام 2011، لتصدر له طبعة جديدة عام 2024. وقد تصدّر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في "إسرائيل نفسها" قبل أن يُمنع، بحجة تأثيره السلبي في الفكر اليهودي. فبدلًا من "ميثة الأمة الفريدة" والمصير الخصوصي للشعب المطرود، المعزول، التائه، والعائد أخيرًا إلى "وطنه الحق"، قدّم ساند مراجعة جذرية للمسلّمات الصهيونية، وأخضعها لمحاكمة تاريخية.

وفي كتابه "موجز تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني"، الذي ألّفه في ظلِّ الأحداث الدامية التي تشهدها غزة، وصدر ترجمته العربية عن دار تكوين عام 2025، يُخضع إيلان بابيه الصهيونية لتحليل نقديّ صارم، معتبرًا إياها مشروعًا استعماريًا استيطانيًا فُرض على الفلسطينيين بدعم غربي، ويرى أن شرعية إسرائيل غير قائمة. ويذهب بابيه إلى أن ما يحدث في غزة تجاوز التطهير العرقي إلى جريمة إبادة جماعية في سياق إمبريالي، وهي الفكرة التي أكَّدها نعوم تشومسكي، الذي شارك بابيه في تأليف كتاب "غزّة في أزمة: تأمّلات في الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين" الصادر عام 2012، حين وصفَ الاستعمار الاستيطاني بأنه "أكثر أشكال الإمبريالية تطرُّفًا ووحشيةً".

ومن الكتب المترجمة الصادرة حديثًا في أيار/ مايو 2025 كتاب "كوابيس الإبادة: سرديات التوجس ومنطق الفظائع الجماعية"، عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وهو من تحرير عبد الوهاب الأفندي وترجمة بدر الدين حامد الهاشمي. يناقش الكتاب ظواهر العنف المكثّف والمتعاظم، ويقدّم مقاربة جديدة لفهم دوافع الأفراد "العاديين" للمشاركة في أعمال العنف المتطرف، محاجًّا بأن سرديات انعدام الأمن تؤدّي دورًا محوريًّا في جعل هذه الأفعال مبرّرة أو بطولية. ويجمع بين التفسير النظري ودراسات حالة من أربع قارات، ما يشكّل اختراقًا نوعيًّا في مجال دراسة العنف الجماعي. ويرى المحرر، في تقديمه للترجمة العربية، أن ما يحدث في غزة اليوم يؤكّد هذا الإطار التفسيري؛ إذ اكتسبت "كوابيس الإبادة" وسرديات الفزع بعدًا جديدًا عندما صوّرت حكومة الاحتلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 من جانب حركة حماس بوصفه أكبر تهديد لوجود إسرائيل، لتسوّغ بذلك الإبادة الجماعية الفعلية التي ترتكبها في غزة اليوم.

إصدار مشابه نراه في دار الساقي اللبنانية هو "صناعة الوحوش: كيف يجرّد البشر من إنسانيتهم" لديفيد ل. سميث، بترجمة سلمى الحافي، والصادر عام 2025. يقدّم المؤلف قراءةً مؤثّرةً في الجذور الفلسفية والنفسية للتجريد من الإنسانية، ويستكشف معناه وكيف ولماذا نمارسه. ومن خلال اقتباسات صادمة، مثل: "لم أكن أقبل أنّهم بشر. أرى طفلًا يبتسم لي ومع ذلك أقتله"، كما شرحَ رجلٌ من قبيلة الهوتو ما شعر به حين ذبحَ شخصًا من قبيلة التوتسي في رواندا عام 1994، تتردد أصداء هذه الشهادات في روايات الإبادات الجماعية والمجازر عبر التاريخ. فكيف يمكن لبعض الناس الاعتقاد بأن أعداءهم وحوش، وبالتالي يسهل قتلهم؟ يحذّر سميث من أن التجريد من الإنسانية متجذّر بعمقٍ في نفوس البشر، ولأنّنا جميعًا بشر، نحن عرضة للتلاعب من قبل من يتاجرون في سياسات الشيطنة والعنف.

على حافة العالم: كتبٌ تعيد تشكيل السؤال

في زحمة العناوين وتنوّع الإصدارات التي تزخر بها أروقة المعرض، تبرز مجموعة من الكتب الحديثة التي تفتح نوافذ على العالم كما هو: متشظٍّ، متسارع، ومضطرب. ومع كل التحولات التي نشهدها، تظهر عناوين تُحاكي الترقّب والتأهب لدى الشعوب، وما يسمعونه من إشاعات وتلميحات السياسيين عن حروب عالمية قادمة.

بأساليب تحليلية وسردية متنوعة، تتناول بعض الإصدارات قضايا متشابكة مثل الرأسمالية المتوحشة، وآثار ما بعد الاستعمار والعولمة، وتداعيات الليبرالية الجديدة على الإنسان والطبيعة. ما يجمع بينها هو سعيها إلى فهم كيف تغيّرت علاقتنا بالعمل، بالزمن، بالبيئة، وبأنفسنا، في ظل منظومات اقتصادية وسياسية تزداد تعقيدًا وتغريبًا.

من هذه الإصدارات كتاب "للحرب وجه آخر: ميراث الاستعمار، مسار الرأسمالية، خراب الكوكب" لأميتاف غوش، بترجمة إيمان معروف وتقديم سنان أنطون، والصادر عن منشورات تكوين عام 2023، وهو من الكتب التي تشهد رواجًا في المعرض. يقدّم غوش مقاربة تتجاوز الثورة الصناعية وصعود الرأسمالية، لتعود إلى جذور أعمق تبدأ من الاستعمار الاستيطاني وبدايات الحداثة الاستعمارية. ويربط بين تسليع الأرض، وإبادة السكان الأصليين في المستعمرات الأوروبية حول العالم، وتدمير ثقافاتهم التي كانت تقوم على التعايش والتقديس، وبين الأيديولوجيات التي أسست لعلاقة استغلالية مع الطبيعة.

كتاب آخر يناقش موضوعات مشابهة صدر عام 2024 للكاتبة والصحفية لين ستالسبيرج بعنوان "كفى! كيف تدمر الليبرالية الجديدة البشر والطبيعة" عن دار صفصاف. يتناول الكتاب دراسة نقدية لمفهوم الليبرالية الجديدة، موضحًا نشأتها في بريطانيا وأمريكا، ويشرح كيف انتشرت عالميًا. كما يحلل آثارها السلبية على المجتمعات الحديثة، ولا سيما في تفكيك الروابط الاجتماعية، وإضعاف شبكات التضامن، وانتهاك حقوق العمال والنساء في دول العالم الثالث. ويناقش أيضًا دورها في تعميق أزمة المناخ وتدمير الطبيعة، ويطرح أفكارًا لمواجهة تغوّل الليبرالية الجديدة، وذلك في سبيل بناء عالم أكثر عدلًا وإنسانية.

كما يكشف كتاب "العالم للبيع - المال والسلطة وتجّار يقايضون موارد الأرض"، الصادر عام 2023 للصحفيّين خافيير بلاس وجاك فاركي، كيف تتحكّم حفنة من المليارديرات في موارد الأرض، من النفط إلى المعادن، عبر شرائها وتخزينها وبيعها، ما يجعلهم عناصر محورية في منظومة التجارة العالمية. ويسلّط الكتاب الضوء على دورهم في ربط الدول الغنية بالمناطق المنهكة بالحروب والفساد، وعلى نفوذهم السياسي الذي مكّنهم من تجاوز العقوبات والمشاركة في صفقات مثيرة للجدل، مثل بيع نفط صدام حسين وتمويل الثوار الليبيين. ويقدّم رؤية صادمة عن الكيفية التي تعمل بها الرأسمالية في الواقع، عبر جولة داخل أكثر حدود الاقتصاد العالمي عنفًا وغموضًا.

وعند الحديث عن رؤوس الأموال وأثرياء العالم، تحضر أسماء مثل بيل غيتس وإيلون ماسك وغيرهما ممّن غيروا وجه العالم. في كتابها المترجم إلى العربية عن دار الساقي عام 2025 بعنوان "أقوى من الدول"، تتناول الكاتبة الفرنسية كريستين كيرديلان، بيل غيتس الذي يفرض نفوذه على الصحّة العالميّة، وإيلون ماسك الذي يتحكّم في الإنترنت الفضائي وفق مصالحه، ومارك زوكربيرغ الذي يؤجّج الشعبويّة ويعرّض جيلاً من المراهقين للخطر، وجيف بيزوس الذي يخطّط لحياة بشريّة داخل كبسولات عملاقة، ولاري بيج وسيرغي برين اللذين يعملان على دمج الإنسان بالآلة للقضاء على الموت. وتكشف الكاتبة مسيرة صعود هؤلاء المليارديرات، وكيف راكموا ثرواتٍ هائلة بفضل الملاذات الضريبيّة، حتى باتوا أقوى من الدّول وفوق أيّ مساءلة.

عائلة أخرى فاحشة الثراء والنفوذ هي روتشيلد. في الطبعة الثانية من كتاب "دور عائلة روتشيلد في إنشاء دولة "إسرائيل"" الصادر في آب/ أغسطس 2025 للباحث معتمر أمين، يُقدّم نموذج عن تأثير مراكز القوى الاقتصادية غير الحكومية في الدول الرأسمالية الصاعدة في أوروبا الغربية منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم، ودورها في صنع القرار السياسي في تلك الدول، بتأثير من القطاع المصرفي الأمريكي الذي كانت لمصارف عائلة روتشيلد الأوروبية خيوط مؤثرة فيه. كما يبرز الكتاب الدور المحوري الذي أدته في تحويل مشروع إقامة دولة يهودية في فلسطين من فكرة مبكرة إلى مشروع سياسي مدعوم من قوة دولية، إذ سبق نشاطهم تأسيس الحركة الصهيونية بنحو خمسين عامًا، وموّلوا الحركة منذ نشأتها عام 1897، ودعموا هجرة اليهود إلى فلسطين، وأسهموا في تمرير وعد بلفور، وصولًا إلى الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948.

ومن اللافت حضور كتب مترجمة عن "الغرب" للقارئ العربي، الذي تأثر بمجريات الأحداث في السنوات الأخيرة وأعاد التفكير في كل السرديات الكبرى التي شكّلت العالم الحديث. منها كتاب "الغرب: تاريخ جديد لفكرة قديم"، الصادر عن منشورات تكوين عام 2025 بترجمة عربية، والذي تنطلقُ فيه نيشا ماك سويني من فرضية مفادها أنَّ "الغرب" لم يكن يومًا كيانًا ثابتًا أو جوهرًا حضاريًّا متفرِّدًا، بل كان دومًا تصوُّرًا متحوِّلًا، جرى تشكيله ورسم حدودهِ وفق مقتضيات السِّياسة والسُّلطة والمعرفة. تتتبَّعُ المؤلِّفة المسارات التي اتَّخذتها هذه الفكرة عبر التاريخ، منذ العصور الكلاسيكية الإغريقية والرومانية، مرورًا بالعصور الوسطى وحقبة الاستعمار، وصولًا إلى الخطاباتِ المعاصرة، موضّحة كيف جرى تمجيد بعض الأصوات وتهميش أُخرى، وكيف أسهمتِ السَّردياتُ الانتقائيةُ في تثبيت مركزية "الغرب" في وعي العالم التاريخي.

كتابٌ آخر مترجم في عام 2025 عن دار الساقي يُقدّم للقارئ العربي إطارًا لفهم الأزمة المصيرية التي يمر بها الغرب وتأثيرها على العالم، هو "هزيمة الغرب" لإيمانويل تود، وترجمه للعربية محمود مروّة. يطلق تود نبوءة مفادها أن الغرب على حافة السقوط، ويستعرض الأزمات الاجتماعية والديموغرافية والثقافية العميقة التي تعصف بالولايات المتحدة والدول الأوروبية. كما يكشف عن فشل القيم الليبرالية التي قامت عليها المجتمعاتُ الغربية أمام صعود التطرف اليميني، والقوى المحافظة والتقليدية مثل روسيا والصين. ومن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى احتدام المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، يرسم تود صورةً لنظام عالمي جديد يتشكّل، حيث يواجه الغربُ تحدّيات وجودية تُعرّض استقرار البشريّة للخطر.

الكتب مرآة مرحلية للأحداث الإقليمية

نرى في المعرض حضورًا لثيمات تمثل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث سياسية واقتصادية، كما في إصدارات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، التي تعكس بوضوح دول المنطقة التي نراها في مقدّمة الأخبار على المنصات الإعلامية يوميًا. نجد على طاولة العرض كتبًا عن اليمن والسودان، إلى جانب أخرى عن لبنان وسوريا. من ذلك، كتاب دبوان عبد القوي الصوفي "العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011-2021" الصادر في أيلول/ سبتمبر 2025، والذي يتناول آثار الحرب في اليمن منذ عام 2015، وصولًا إلى انهيار مؤسسات الدولة وتفكك النسيج الاجتماعي، وحالة الشلل شبه الكامل للاقتصاد، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة والتضخم، ما أسفر عن أزمة إنسانية توصف بأنها الأكبر في العصر الحديث. ورغم هذا الواقع، يرى الكاتب أن التعافي لا يزال ممكنًا إذا توفرت الإرادة الوطنية وتكاتفت الجهود لإعادة البناء.

إصدار آخر عن السودان صدر في أيار/ مايو 2024 بعنوان: "تجربة الانتقال الديمقراطي في السودان (2019-2021) - مشكلات الراهن وتحديات المستقبل". يقدّم هذا الكتاب عشر دراسات لعشرة باحثين، تتناول تاريخ المسارات الديمقراطية في السودان، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية وما تلاها من فترات انتقالية وانقلابات عسكرية. كما يعرض بالتفصيل الفترة الانتقالية الثالثة التي شهدها السودان بعد الإطاحة بنظام عمر حسن البشير.

وعلى مقربة منه، نجد كتاب "لبنان: من المتصرفية العثمانية إلى دولة لبنان الكبير (1858-1920) – التكوين التاريخي في إطار الاتجاهات الاجتماعية-السياسية في المشرق العربي" للمؤرخ وجيه كوثراني، وهو طبعة رابعة (وخامسة غير مرقّمة) صدرت في عام 2024. يتناول الكتاب مادة تاريخية متعلقة بتاريخ لبنان الصغير والكبير وملابسات إنشائه في ظل الظروف الدولية والعثمانية، وقد تطوّر فكر المؤرخ بين الطبعتين الأولى والأخيرة، ما جعله يرى أن المادة التاريخية بحاجة إلى إعادة طرح الأسئلة للارتقاء بالقراءة التاريخية للبنان، لا سيما في ضوء الأحداث الجسام التي شهدها بين حربَي ستّينيات القرن التاسع عشر وثمانينيات القرن العشرين الأهليتين.

كما نجد أحدث إصدارات المركز، في أيلول/ سبتمبر 2025، كتاب "هندسة "الهوية الوطنية"... سورية المستقبل" لمحمود باكير، الذي يبيّن أن الأزمة الوطنية التي عاشتها سوريا خلال العقد الأخير كشفت غياب مشروع متكامل لبناء المواطنة، ما أدى إلى تصحّر الهوية الوطنية نتيجة تقصير الدولة والأحزاب. وقد عالج المؤلف هذا المفهوم باستخدام أدوات علمية مثل "الطبولوجيا" لإبراز طابعه الفكري، إلى جانب توظيف ضوابط المصلحة الشرعية في الفقه الإسلامي القائمة على ترجيح خير الخيرين ودفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر.

لأول مرة في معرض عمّان الدولي للكتاب

وبالحديث عن سوريا، نجد بعض الإصدارات التي، وإن لم تكن حديثة بالضرورة، تتوفر للمرة الأولى في معرض عمّان الدولي للكتاب، إذ كانت دور النشر تتجنّب تداولها تفاديًا لإثارة الحساسيات. وإثر سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصبحت هذه الإصدارات متوفرة. منها كتاب "التغريبة السورية: الحرب الأهلية وتداعياتها المجالية والسكانية 2011-2020" الصادر عام 2024، والمكوّن من جزأين الأول تناول المناطق الجنوبية والوسطى والساحل، والثاني غطى الشمال السوري (الشمال الشرقي والشمال الغربي)، للأكاديمي السوري سامر بكور.

يركز الجزء الأول على دراسة أسباب الثورة السورية التي انطلقت في عام 2011 وما تلاها من حرب أهلية وأحداث جسام أثّرت كثيرًا في سوريا ومحيطها، ولا تزال تداعياتها ماثلة حتى اليوم، وبخاصة فيما يتعلق بمسألتَي النزوح والتغييرات التي طرأت على الخريطة السورية، حيث يقف الكتاب على آثارها حتى عام 2020، إلى جانب ظهور تنظيم "داعش" وتأثيره الكبير في تغيير مجرى الصراع. بينما يسلط الجزء الثاني الضوءَ على الصراع الداخلي بين أطراف الحرب الأهلية، وعلى علاقات المد والجزر بين النظام وسلطات الأمر الواقع، مركّزًا على أسباب خسارة التنظيمات المسلحة للأراضي الواسعة التي كانت تسيطر عليها في المنطقتَين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، واستعادة النظام لأجزاء منها.

الرقمنة والذكاء الاصطناعي: ماذا نقرأ عن عالم يتغّير؟

مع التحولات الرقمية وتشابك خيوط الذكاء الاصطناعي مع تفاصيل حياتنا اليومية، تعدنا الكتب التي تتناول هذه الموضوعات بمساعدتنا على فهم ما يحدث حولنا وما ينتظرنا لاحقًا. من خوارزميات تتنبأ بسلوكنا، إلى روبوتات تتعلم وتبدع، مرورًا بشبكات اجتماعية تعيد تشكيل وعينا، وصولًا إلى أسئلة أخلاقية تطرق أبواب المستقبل.

من الكتب البارزة في هذا السياق "الجيل المضطرب: وتأثير شبكات التواصل على أعصابه وتصرفاته وكيف تتم المعالجة" من تأليف جوناثان هايدت، وقد صدرت ترجمته في نيسان/ أبريل 2025 عن الدار العربية للعلوم ناشرون. يهمّ الكتاب طيفًا واسعًا من الأهالي والمربين والمهتمين في موضوع الصحة النفسية، إذ يرصد التدهور الحاد في الصحة النفسية للمراهقين منذ العقد الثاني من القرن الحالي، حيث ارتفعت معدلات الاكتئاب والقلق والانتحار بشكل غير مسبوق. ويعزو هايدت هذا التدهور إلى الانتقال من "الطفولة القائمة على اللعب" إلى "الطفولة القائمة على الهاتف"، نتيجة هيمنة شبكات التواصل الاجتماعي على حياة الناشئة.

يسلّط الكتاب الضوء على أكثر من 12 آلية تؤثر سلبًا على النمو العصبي والاجتماعي للأطفال، من بينها: الحرمان من النوم، تشتت الانتباه، الإدمان، المقارنة الاجتماعية، النزعة إلى الكمال، والشعور بالوحدة. ويقترح هايدت مجموعة من الإجراءات التربوية والمجتمعية لمعالجة هذه الأزمة، مثل تقنين استخدام الهواتف الذكية وإعادة الاعتبار للّعب الحر.

أما كتاب "زمن الذكاء الاصطناعي: حوار ساخن بين إنسان آلي وإنسان عضوي" للكاتب سعد محيو، والصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية عام 2024، فيقدَّم في صيغة حوار تخيُّلي بين إنسان وآلة، ضمن نقاش فلسفي وعلمي حول مستقبل البشرية في ظل تصاعد الذكاء الاصطناعي. لا يكتفي الكاتب بعرض تقني، بل يغوص في أسئلة وجودية من قبيل: هل يمكن للآلة أن تفكّر؟ هل سيبقى الإنسان مركز الكون؟ وكيف ستتغير مفاهيم الحرية، الهوية، والمعرفة في عصر الخوارزميات؟ يطرح محيو رؤى نقدية حول تسارع الرقمنة، ويستعرض نماذج من الواقع العربي والعالمي، محذّرًا من الانبهار غير المدروس بالتقنية، ومؤكدًا على أهمية الحفاظ على البعد الإنساني في مواجهة تمدّد الذكاء الاصطناعي.

وبما أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا واقعًا، يأتي كتاب "الذكاء المشترك: العيش والعمل مع الذكاء الاصطناعي" لإيثان موليك ليقدّم رؤية عملية للتعايش معه تقوم على التكامل بين قدرات الإنسان والآلة. يقترح موليك نماذج عمل تُوزّع فيها المهام بحسب نقاط القوة البشرية، مثل الإبداع والأخلاقيات، وقدرات الآلة في المعالجة والسرعة. يناقش الكتاب، الذي صدرت ترجمته في أيلول/ سبتمبر 2025 عن الدار العربية للعلوم ناشرون، الآثار الاجتماعية والنفسية لسوق عمل متغيّر، ويؤكّد ضرورة تطوير مهارات نقدية وتعليمية جديدة. كما يدعو إلى وضع أطر حوكمة أخلاقية للذكاء الاصطناعي تضمن الشفافية والعدالة والمساءلة.

ومن المؤلفات التي تدعونا للتأمل في علاقتنا بالتقنية، كتاب "الفلسفة في الذكاء الاصطناعي - من التنظير إلى الممارسة الإبيستيمولوجية" لإبراهيم كراش. يهدف الكتاب إلى استكشاف العلاقة العميقة بين الذكاء الاصطناعي والفلسفة من خلال تحليل أسس الذكاء الاصطناعي الإبيستيمولوجية والفكرية، وإبراز كيفية تحوله، بوصفه مجالًا علميًّا وتقنيًّا، إلى موضوع تأمّل فلسفي بالغ الأهمية. ويشير الكتاب إلى أن الذكاء الاصطناعي ينمو ضمن منظومة معرفية وتقنية معقّدة يمكن اختزالها بكلمة "لوغوس". ويسعى إلى تفكيك الخلفيات الفلسفية لهذا المشروع، من خلال عرض نقدي لمواقف فكرية قدّمها جون سيرل وهوبرت دريفوس، وإلى تسليط الضوء على مرجعيّتين فلسفيتين أساسيتين؛ هما: التقليد التمثّلي (العقلاني والتجريبي) والنزعة الوظيفية.

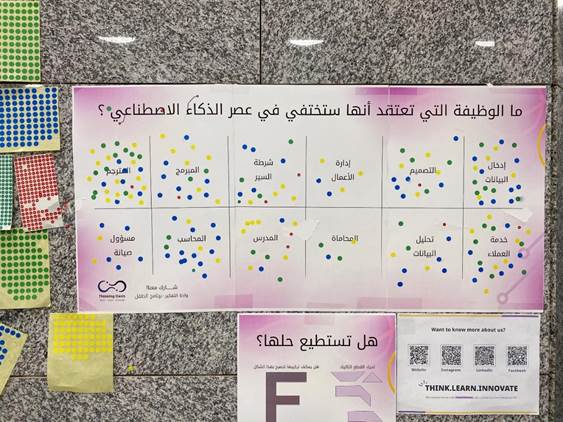

صورة لركن تفاعلي في معرض عمّان الدولي للكتاب، يجيب فيه الزوّار عن سؤال: "ما الوظيفة التي تعتقد أنها ستختفي في عصر الذكاء الاصطناعي؟"- بعدسة الكاتبة.

ما الذي يلقى رواجًا في معرض عمّان للكتاب 2025؟

لا بد أن ينعكس تنوّع روّاد المعرض على اختلاف الأذواق والاهتمامات. وعند سؤال دور النشر عن أول الأعمال التي نفذت نسخها من أجنحتهم، كانت الإجابات مثيرة للاهتمام. أشار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى الإقبال الكبير على اليوميات والمذكرات والسير الذاتية، إذ كان كتاب "مسارات صعبة: الحركة الوطنية الفلسطينية في سيرة صلاح خلف" كان من الكتب الأكثر مبيعًا، ونفدت نسخه في الأيام الأولى من المعرض. أما المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي (سلسلة عالم المعرفة الشهيرة)، فأفاد بأن كتاب "تاريخ المخابرات: من الفراعنة حتى وكالة الأمن القومي الأمريكية " لوولفغانغ كريغر كان مطلوبًا بشدة ولم تتبق نسخ منه، إلى جانب كتاب "دولة الإرهاب: كيف قامت إسرائيل الحديثة على الإرهاب" لتوماس سواريز، وكتاب "مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين" بجزأيه الأول والثاني لبيني موريس. وفي الدار العربية للعلوم ناشرون، كان كتاب "ماذا يفعلChatGPT... ولماذا ينجح ذلك؟" تأليف ستيفن وولفرام، وترجمة أوليغ عوكي، ضمن أكثر الكتب غير الروائية رواجًا.

خاتمة

ختامًا، قدّم معرض عمّان الدولي للكتاب 2025، في نسخته الرابعة والعشرين، عناوين وإصدارات عكست القضايا الراهنة والتحوّلات التي يشهدها العالم، لتعيد تشكيل الأسئلة في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه القضايا. من حضور فلسطين الذي تجاوز الشعارات إلى جوهر الإصدارات، إلى كتبٍ تعيد النظر في السرديات الكبرى، وتتأمل بتحدٍّ انعكاسات الليبرالية الجديدة على الإنسان والطبيعة، مرورًا بموضوعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لا بوصفها تقنيات فحسب، بل تحوّلات ثقافية وسلوكية تستدعي قراءة جديدة للعالم. وبين الإصدارات التي لاقت رواجًا، برزت تلك التي تلامس الواقع السياسي والاجتماعي، وتطرح أسئلة حول الهوية، والعدالة، والمصير.