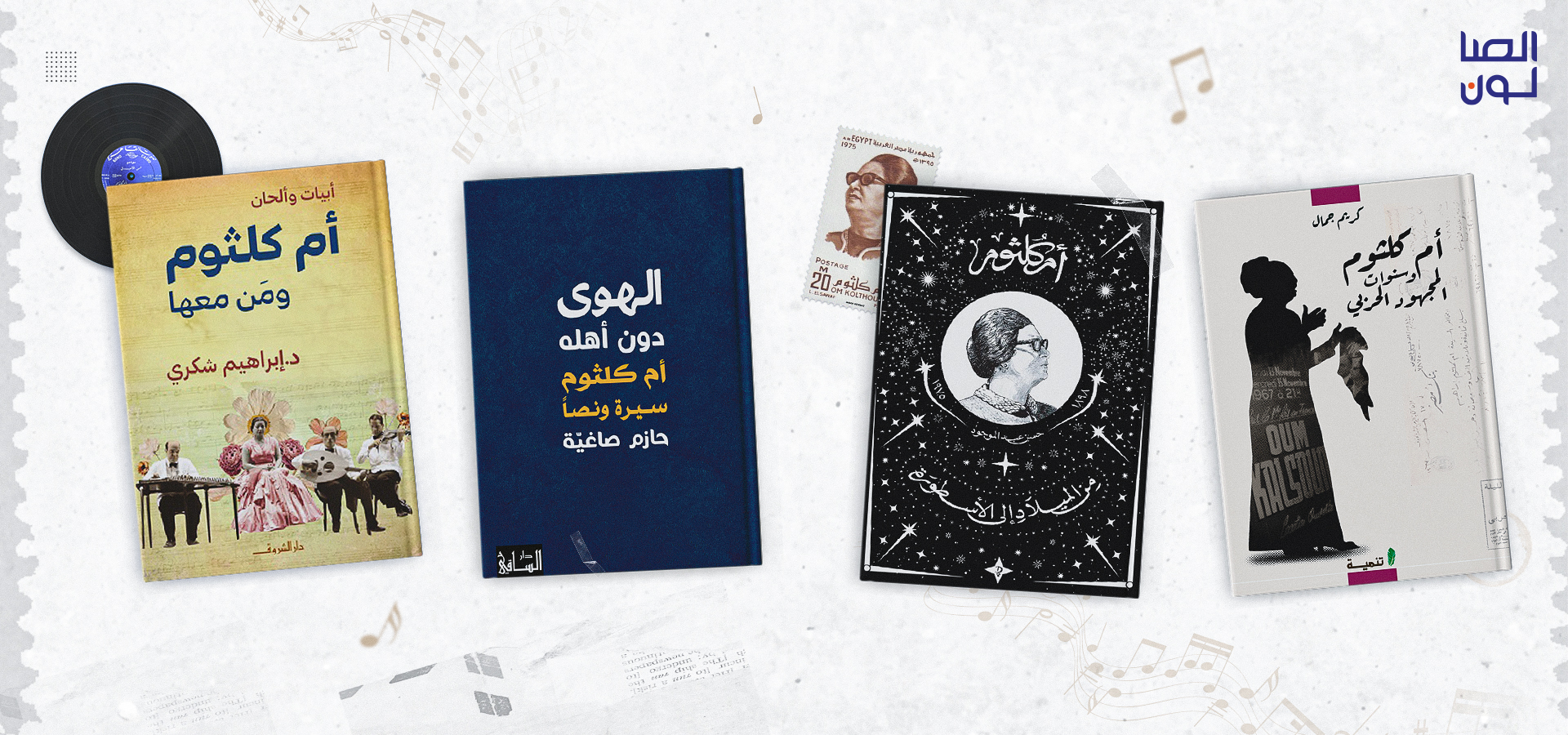

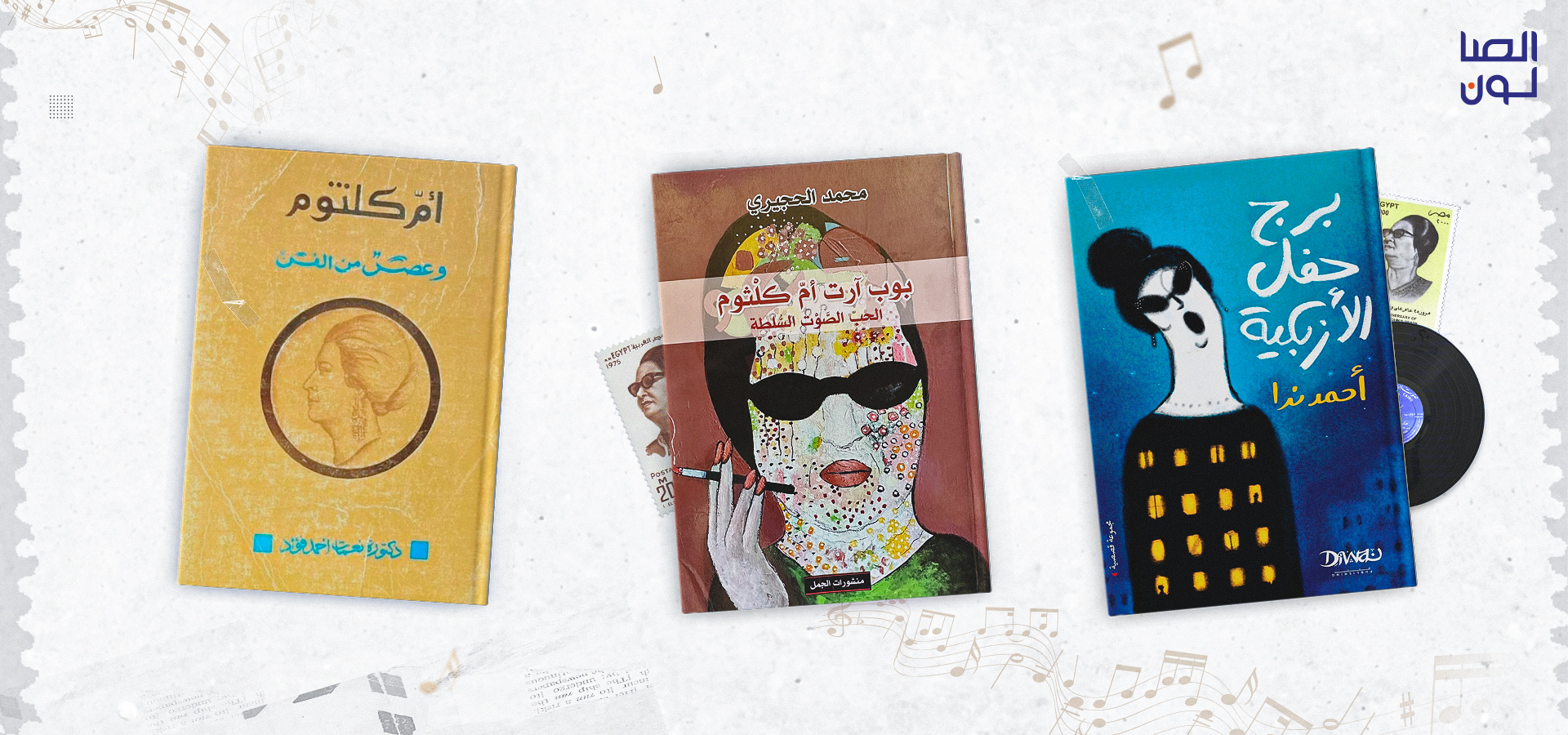

تقدّم دينا عزت قراءة بانورامية لصورة أم كلثوم كما ظهرت في النصوص والألحان والذاكرة الجمعية، عبر سرد تاريخي وفني يستند إلى عدد من الكتب التي صدر بعضها في الذكرى الخمسين لرحيلها، ومن بينها: "أبيات وألحان: أم كلثوم ومن معها" لإبراهيم شكري، و"الهوى دون أهله: أم كلثوم سيرة ونصًا" لحازم صاغيّة، و"أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي" لكريم جمال، و"أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة" لحسن عبد الموجود، إلى جانب كتاب محمد الحجيري "بوب آرت أم كلثوم: الحب، الصوت، السلطة" وموسوعة أعلام مصر، فضلًا عن المجموعة القصصية "برج حفل الأزبكية" لأحمد ندا. تشكّل هذه الكتب خلفية تحليلية غنية لفهم أم كلثوم بوصفها مشروعًا أسطوريًّا بنَتْه بنفسها بحنكة سياسية واجتماعية لافتة.

يمكن الاستماع إلى نقاش مع دينا عزت وخالد منصور حول هذه المراجعة عبر هذا الرابط.

دينا عزت [1]

عندما يحلّ أحد العيدين، الأضحى أو الفطر، في مصر، ينتظر المسلمون أمرين: رؤية الهلال، وأغنية أم كلثوم الخالدة "يا ليلة العيد أنستينا". صدر أول تسجيل لهذه الأغنية قبل أكثر من ثمانية عقود، وتحديدًا في فيلم "دنانير" الذي أُنتج عام 1939، خلال سنوات أم كلثوم السينمائية المعدودة. وتُعدّ هذه الأغنية إحدى أيقونات الفن المصري، نتاج تعاون ثلاثيّ متميز جمع المطربة الأشهر مع الشاعر أحمد رامي والملحن رياض السنباطي، الذي لحّن لها نحو 90 عملًا، واشتهر برائعة "الأطلال" التي كتب كلماتها الشاعر إبراهيم ناجي، وتُعدّ من أهمّ النصوص الغنائية وفق بعض المؤرخين الموسيقيين. شكّل السنباطي مع أم كلثوم عمودين من أعمدة "صرح الخيال والهُوَى" الذي شيّدته منذ منتصف عشرينيات القرن العشرين وحتى وفاتها في شباط/ فبراير 1975، تاركةً خلفها نحو 320 أغنية، من أشهرها "حيرت قلبي معاك" و"هجرتك"، إلى جانب مجموعة من الأغاني الدينية والوطنية التي ما زالت حاضرة في الذاكرة الموسيقية العربية.

تبدو أغنية "يا ليلة العيد أنستينا"، التي تحتفي باستطلاع الهلال، أكثر انسجامًا مع عيد الفطر منها مع عيد الأضحى، إذ إن عيد الفطر يُبشّر بقدومه عبر رؤية هلال شهر شوال قبل حلوله بيوم أو يومين على الأكثر، بخلاف عيد الأضحى الذي يُعلن التوجّه نحوه قبل حلوله بأكثر من عشرة أيام، مع استطلاع هلال ذي الحجة. ومع قدوم عيد الأضحى، تحضر أم كلثوم بصوتها البليغ في أغنية لا تحظى بذات الحظ من الانتشار والشهرة الذي نالته "يا ليلة العيد"، ولا حتى أغنية ليلى مراد "يا رايحين للنبي الغالي"، وهي أغنية "إلى عرفات الله"، التي غنّتها عام 1954، أيضًا من ألحان رياض السنباطي، وكلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي ارتبط اسمه بعدد من الأغنيات الدينية لأم كلثوم، مثل "سلوا قلبي"، و"نهج البُردة"، و"وُلد الهدى"، وكلها من ألحان السنباطي أيضًا، وغنّتها بين عامي 1946 و1949.

السّت: فعل الغناء المشترك

في كتابه "أبيات وألحان: أم كلثوم ومن معها"[2] الصادر عن دار الشروق في 286 صفحة عام 2025، ضمن عناوين أخرى صدرت في العام الذي يصادف الذكرى الخمسين لرحيل "الستّ"، يرصد الكاتب إبراهيم شكري "التطوّر الفني لتجربة أم كلثوم الموسيقية منذ الأربعينيات وحتى وفاتها". يشير شكري إلى أن ما تغنّت به أم كلثوم، وما أبقاها - رغم الغياب - متربّعة على عرش الأغنية في العالم العربي، وخصوصًا الأغاني التي تسرد "سيرة الحب"، هو الفعل المشترك بينها وبين من كتب ولحّن. حتى وإن كان أداء الكُتّاب والملحنين في الحالة الكلثومية يختلف عن أدائهم خارجها، بفعل الصوت الباهر والذكاء الاستثنائي. ويذهب كتّاب آخرون، صراحةً أو تلميحًا، إلى اعتبار هذا الذكاء نفسه مسارًا للمراوغة، والإيهام، والإيقاع، سواء بقصد أو من دونه، في سبيل السيطرة والاحتكار؛ من تلك "الستّ" التي دان لها جلّ الرجال الذين عملوا معها.

يشير محمد عوض، في كتيّبه "أم كلثوم: سيرة الحب"،[3] الصادر في أقل من ستين صفحة، إلى أن سيدة الغناء العربي، كما أصبحت تُعرف، تعمّدت بوعي كامل، أن تُوحي لأحمد رامي بالغرام، لتنهل من وجدانه وعذاباته أشعارًا أصبحت جزءًا من أكثر من 110 أغنية كتبها لها، فتتجسد في صوتها لتصبح من أشهر أغانيها على الإطلاق.

قبل مائة عام وواحد، أي في عام 1924، بدأت أم كلثوم – المولودة باسم فاطمة إبراهيم، والملقّبة خلال مسيرتها الفنية بـ"كوكب الشرق" – مسارها الغنائي مع مكتشفها وداعم موهبتها ومسيرتها الفنية، الشيخ أبو العلا محمد، بأغنية "الصبّ تفضحه عيونه". أما آخر أغنياتها التي بُثّت إذاعيًا بعد وفاتها، فهي "حكم علينا الهوى"، من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي. والأخير، بحسب كتاب إبراهيم شكري، هو من صاغ ملامح مسار التحديث الموسيقي الذي ابتغته أم كلثوم، أولًا مع محمد عبد الوهاب – صاحب ألحان أغنيتها الأكثر مبيعًا "أنت عمري" – ثم مع بليغ، الذي قدّم لها أيضًا واحدة من أشهر أغنياتها: "ألف ليلة وليلة".

غنّت أم كلثوم "أنت عمري" عام 1964، بكلمات أحمد شفيق كامل، كما غنّت "ألف ليلة وليلة" عام 1969، بكلمات مرسي جميل عزيز، في مساحةٍ ابتعدت فيها – كما يشير شكري – عن الانخراط في آهات الحب غير المتحقق وعبارات الوجد المرتبطة بعدم اقتراب المحبوب؛ وهي المساحة التي طالما ارتبطت بأغاني أحمد رامي، الذي يُشار إليه في كثير من الكتابات بوصفه كان يُكنّ لأم كلثوم حبًا وجدانيًا.

في المجمل، يؤطّر كتاب "أم كلثوم ومن معها" لمسيرة غنائية تُقسّم زمنيًا إلى عقود، اختار الكاتب بدايتها من أربعينيات القرن العشرين، مع التألق الكلثومي الوثّاب والمُقصي لكل صوت منافس – بحسب كتابات أخرى، صدر بعضها بعد وفاتها، وبعضها الآخر في الذكرى الخمسين لرحيلها – وصولًا إلى منتصف السبعينيات، عام الوفاة. وبحسب شكري، فإن هناك، على الأرجح، نحو 18 أغنية مفقودة لأم كلثوم، بسبب ضياع تسجيلاتها. بحسب ما ورد في الكتاب، فإن إصدارات أم كلثوم الغنائية كانت، بشكل أو بآخر، أشبه بفصولٍ من المعاني: الوجد، والهجر، والكبرياء، والليل، والفرح باللقاء، وغيرها من تجليات الحب المتنوعة، بل والمتضاربة أحيانًا. ويُشير شكري إلى أنّ مرحلة الأربعينيات شهدت تعاونًا متكرّرًا بينها وبين كل من رياض السنباطي، ومحمد القصبجي، وزكريا أحمد.

ومن المفاجآت التي يكشفها المؤلِّف أن القصبجي – الذي تُشير بعض الكتابات إلى أن أم كلثوم راوغت كثيرًا لتمنعه من التلحين لأسمهان، التي رأت فيها غريمة محتملة لروعة صوتها وجمالها الأخّاذ – قدّم لها ما مجموعه سبعون لحنًا، منذ أول تعاون بينهما في عام 1926 عندما لحّن لها "قال إيه حلف ما يكلمنيش"، وحتى أشهر ألحانه لها "مادام تحب بتنكر ليه" عام 1940. بعد ذلك، اختار القصبجي أن يرافقها عازفًا على العود في حفلاتها، واستمر في ذلك حتى وفاته عام 1966. وقد حافظت أم كلثوم على "كرسي قصب" شاغرًا في حفلاتها حتى وفاتها هي عام 1975، وفاءً لذكراه.

ويبدو أن أم كلثوم، بطبعها الفني، كانت تميل إلى العمل ضمن ثنائيات. ويعدّ الثنائي الأبرز في مسيرتها، وفقًا لشكري، هو السنباطي ورامي، اللذان قدّما لها ما يصفه بـ"الرباعية البلاتينية": "دليلي احتار"، "عودت عيني"، "هجرتك"، و"حيرت قلبي معاك"، والتي أدّتها بين عامي 1955 و1961. إلى جانب هذا الثنائي، يضيف الكاتب، أن أم كلثوم تعاونت أيضًا بانسجام لافت مع الثنائي رامي والقصبجي، وكذلك مع ثنائي آخر جمع كلا من بيرم التونسي وزكريا أحمد.

وعلى عكس العلاقة الهيامية التي سيطرت على علاقة كلٍّ من أحمد رامي ومحمد القصبجي – وغيرهما، بحسب الروايات المختلفة – بأم كلثوم بوصفها "الملهمة صعبة المنال"، يذكر إبراهيم شكري في كتابه أن خلافًا نشب بين أم كلثوم والملحن محمد الموجي حول الكوبليه الأخير من أغنية "للصبر حدود". أصرّ الموجي على تلحينه وفق رؤيته، وتعمّد تأخير تسليمه، ما أدّى إلى تصاعد النزاع بينهما ليصل إلى أروقة القضاء.

صرح الخيال: اللا-أنسنة فعلٌ كلثوميٌّ دامغٌ

لا يُعدّ الخلاف بين أم كلثوم والموجي الخلاف الوحيد الذي يلوح في أفق سيرتها، حين تُروى من منظور الحب الذي غنّت له، فأطربت به قلوب العاشقين، في الفرح والحزن على حدٍّ سواء. فقد شهدت مسيرتها خلافات أخرى، من أبرزها خلافها على الأجر مع زكريا أحمد، وأيضًا خلافها مع أحمد رامي بسبب أغنية "أخدت صوتك من روحي"، التي قدمها لها من دون أن يُخبرها بأن محمد عبد الوهاب كان قد رفضها سابقًا، ما أسفر عن فتور مؤقت في علاقتهما الفنية. لكن تغيّب تفاصيل هذه المشاحنات التي دخلتها أم كلثوم – سواء بسبب رغبتها في السيطرة على الكلمة واللحن، أو بسبب ما اتّهمها به بعض من عمل معها من تقليل حقوقهم المالية – يبدو مبررًا إلى حدٍّ ما، في ظلّ كون هذه الخلافات مجرّد هامش في الصفحة الكلثومية، التي لم تُطوَ بوفاتها، إذ منحتها أغنياتها حياةً ما بعد الحياة.

لكن كتاب حازم صاغيّة الصادر عن دار الساقي عام 2024 في طبعته الثانية والمنقّحة بعد طبعة أولى تعود إلى عام 1991، والمعنون بـ"الهوى دون أهله: أم كلثوم سيرة ونصًّا،"[4] يذهب إلى أبعد من ذلك في قراءته لطرح أم كلثوم بوصفها "سيرة الحب" حصرًا. يكتب صاغيّة: "إنّ أم كلثوم هي فعلًا إنسانة عظيمة في تاريخنا الحديث، بكل ما تحمله كلمة "عظيم" من معانٍ إيجابية وسلبية في آنٍ معًا".

يطرح صاغيّة فكرته الأساسية بالقول إنّ أم كلثوم عملت بنفسها على إنتاج سيرتها، وأطّرت لتلك السيرة من خلال اختيارها لأغانيها. ويذكر ما أشار إليه غيره من الكتّاب المتبصّرين بحياتها، حول سعيها إلى محو عددٍ من أغنياتها الأولى، من بينها "الخلاعة مذهبي"، التي أرادت من خلالها – في مستهل مسيرتها – منافسة سلطانة الطرب آنذاك منيرة المهديّة، التي عُرفت أغانيها حقًّا بعبارات "الخلاعة" دون مواربة أو خجل. ويضيف أن أم كلثوم لم تحتَج، بذكائها، إلى كثير من الوقت لتدرك أنّ مثل هذه الأغنية تتنافى مع صورتها الأيقونيّة التي بدأت ترسمها لنفسها؛ فما كان منها إلا أن جمعت الأسطوانات، ودفعت تعويضًا للشركة المنتجة، ثم أعادت غناء الأغنية بعد أن قام أحمد رامي بتعديل كلماتها من "الخلاعة والدلاعة" إلى "الخفافة واللطافة".

وبعد سنوات غير كثيرة، بحسب ما يضيف صاغيّة، سعت أم كلثوم إلى نقلة أبعد في صياغة سيرتها، ليس فقط بوصفها "سيرة الحب"، بحسب عنوان الأغنية التي كتب كلماتها مرسي جميل عزيز، ولحّنها بليغ حمدي، وقدّمتها أم كلثوم في كانون الأول/ ديسمبر 1964، بل لتحقيق توأمةٍ مفترضة بين اسمي "أم كلثوم" و"مصر"، في مسعى يتجاوز نرجسيّة من ترغب في أن تكون فنانة لا منازع لها، إلى أسطورةٍ محصّنة بحكم اقترانها المتلازم بمصر الستينيّات، ما يمنحها حصانة من النقد، سواء أكان فنيًّا أم شخصيًّا.

في سلسلة أعيان مصر[5] المؤلّفة من سبعة أجزاء ضخمة، والتي تضم بورتريهات لعدد كبير من أعلام مصر في القرن العشرين، والصادرة عن "بيت الحكمة" عام 2025، يكتب خيري شلبي أن "الصبية الفلاحة التي عبرت إلى الحداثة الغنائية دون أن تفقد أسسها الأصلية... مع اعتمادها على المكر الريفي الذي اعتبرته منهجًا". ويضيف: "رسمت لنفسها شخصية معينة في الأذهان، وأقنعت الناس بها... واعتمدت على تواصل مستمر مع نخبة من الفنانين في لقاء ثقافي يُعقد في منزلها كل يوم جمعة".

لكن شلبي يُماهي أيضًا بين أم كلثوم ونهر النيل، ويذكر، في البورتريه المخصّص للملحن رياض السنباطي، أن لحنه الشهير "على بلد المحبوب"، الذي غنّته أم كلثوم من كلمات أحمد رامي، "يختزن وجدان أمة، لأنّ المصري لديه حساسية شديدة ضد الغربة". أمّا محمد شعير، في "مذكّرات الآنسة أم كلثوم ووثائق أخرى،"[6] فنقل عن محمد حسنين هيكل قوله: "إنّ روح مصر تتقمّص كلّها شخصية أم كلثوم عندما تُغنّي". كما تصفها نعمات أحمد فؤاد في كتابها "أم كلثوم عصر من الفن،"[7] بأنها "فنانة مصر وفنانة العرب في سائر بلادهم... مطربة المثقفين والبسطاء... الجيل القديم والجيل الجديد". ويشير كريم جمال، في كتابه البحثي–الأرشيفي الموسّع "أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي،"[8] إلى أنّ أم كلثوم كانت تُستقبل في العواصم العربية، من المغرب إلى الخليج، استقبالًا يليق بالزعماء العرب، في مكانةٍ لم يحظَ بها غيرها من الفنانين المصريين، رغم الاحتفاء الكبير الذي حظي به بعضهم، وعلى وجه الخصوص عبد الحليم حافظ.

سعيُ أم كلثوم، بحسب حازم صاغيّة، لم يقتصر على الرغبة والعمل من أجل الوصول إلى القمّة واحتكارها، بل شمل أيضًا البقاء على هذه القمّة، وهو ما تحقّق لها في أواسط الستينيات، عندما التفتت إلى العمل مع محمد عبد الوهاب، بهدف توسيع قاعدة مستمعيها بين الأجيال الأحدث. هذا السعي الكلثومي، وفقًا لما يورده صاغية، لم يكن فنيًا محضًا، وإن شمل حرصًا على التحكّم بمن يكتب ويلحّن، بل كان سعيًا يمكن وصفه اليوم بلغة "ماكينة العلاقات العامة". إذ كانت تلجأ إلى هذا أو ذاك ليصدر جمال عبد الناصر قرارًا حاسمًا بإلغاء منع إذاعة أغانيها، بعد ثورة يوليو 1952، على خلفية غنائها للملك فاروق، الذي منحها في عام 1944 لقب "صاحبة العصمة" بعد أدائها أغنية يا ليلة العيد في حضرته. وكانت تلجأ إلى آخرين لضمان ألّا تُفرّط الإذاعة في بثّ أغانيها، حتى القديمة منها، بحيث يُضطرّ "السميعة" إلى شراء الأسطوانات، أو حضور الحفلات، أو على الأقل ترقّب إذاعة تلك الحفلات عبر الراديو، بعدما كانت قد أحاطت أغنياتها الجديدة، وتفاصيل ما سترتديه من فستان وحُلِيّ، بهالةٍ من الغموض والسرّية.

والأهم من ذلك، بحسب الكتاب نفسه، أن أم كلثوم، في سعيها لأن تكون الأيقونة التي لا يطاولها أحد، كانت تمنع المونولوجيستات الذين يقلّدون المطربات والمطربين في الخمسينيات والستينيات من تقليدها، حتى "يرتقي تقليد أم كلثوم إلى التجرّؤ على الخوارق". لا يعترف صاغية بخرافات مثل الفراشة التي كانت، كما يُشاع، لا تفارق أم كلثوم أثناء الغناء، أو بترديدها اسم الوطن، مصر، أثناء الاحتضار. ورغم إدراكه لدورها الفني البارز، وربما الوطني أيضًا بعد هزيمة 1967، فإن كتابه لا ينسجم مع تصوير أم كلثوم بوصفها إيزيس التي جمعت شتات الوطن العربي من خلال الحفلات التي قدّمتها عقب تلك الهزيمة القاسية في الخامس من حزيران/ يونيو. ولا يقترب كثيرًا من الجدل الذي ما زال يُثار همسًا حتى اليوم حول جنسانية أم كلثوم، لكنه يشير إلى أن أغانيها تنطق بلسان الرجل والمرأة معًا، في نزع شبه كامل للجنسانية. كما يشير إلى حرص أم كلثوم على أن يُنظر إليها بوصفها كائنًا "فوق إنساني"، متجاوزًا للنوع، وبالتالي، كما يقول، متجاوزًا لأي إمكان للمقارنة مع هذا أو ذاك، أو هذه أو تلك. ويُقرّ في كتابه أيضًا، ولو بشكل غير مباشر، بالغيرة التي أُشير إليها في كتابات عدّة حول شعور أم كلثوم بالمنافسة تجاه أسمهان، لكن هذا الإقرار يقترن بنفي حاسم للإشاعات التي تحدّثت عن تورّط أم كلثوم في موت أسمهان الغامض في الأربعينيات، أثناء تصوير فيلمها الأشهر غرام وانتقام. إذ إن أم كلثوم، في صياغتها لأسطورتها، لم تكن لتتورّط في ما من شأنه أن يُلحق الضرر بصورة هذه الأسطورة.

مختلفٌ عليه: تاريخ الميلاد وأمورٌ أُخرى

لا يعرف أحد على وجه اليقين تاريخ ميلاد أم كلثوم، أهو 30 أم 31 كانون الأول/ ديسمبر 1898، أم 4 أيار/ مايو 1908؟ وليس تاريخ ميلاد المطربة الأشهر في الوطن العربي هو الجانب الوحيد المختلف عليه في مسيرتها، بل إن هناك خلافًا أيضًا حول جوانب متعددة من حياتها الشخصية، التي كانت تحرص على إبقائها بعيدة تمامًا عن الأعين، وفاءً للصرح الذي بنته لنفسها من الخيال والهوى.

يشير حازم صاغيّة إلى أنّ ميلادها كان عام 1898، وهو ما يؤكده أيضًا حسن عبد الموجود في كتابه "أم كلثوم: من الميلاد إلى الأسطورة (1898–1975)"[9] الصادر عن دار الديون في أكثر من 400 صفحة. لا يذهب عبد الموجود – على الأقل مباشرة – إلى ما ذهب إليه صاغيّة، لكنه بالتأكيد، وبقدر كبير من الحصافة، يسعى إلى النظر عن قرب في مفردات وآليات صناعة الأسطورة الباقية، ليجد ما وجده صاغيّة: حرصًا على صورةٍ عامةٍ منزهة عن كل الخطايا والآثام، ما كبر منها وما صغر، وتماهيًا تلقائيًا وفاتنًا بين موهبةٍ استثنائية قلّما يجود الزمان بمثلها، وذكاءٍ اجتماعيٍّ وعقليةٍ مدركةٍ لقيمة موهبتها، وقادرةٍ على تطويعها لصناعة النجاح، فالتميّز، فالاستثناء، وصولًا إلى حالة الأسطورة. كل ذلك مع وعيٍ غير خجولٍ بأهمية السيطرة على من يُسهم في صناعة النجاح، حتى لا تذهب تلك الإسهامات إلى من قد يتجرأ على المنافسة.

يحكي لنا حسن عبد الموجود عن الفلّاحة القادمة من إحدى قرى الدقهلية، التي سعت إلى تجنّب السقوط في سياقات قاهرة كوزموبوليتانية، في وقتٍ لم تكن قد استعدّت فيه بعد لهذه الدائرة من العاصمة، ولا لمساراتها التي أخذتها لاحقًا إلى لقاءٍ مع كوكو شانيل، واختياراتها لثياب من دار الأزياء الشهيرة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.[10] وهي الاختيارات التي جعلتها تدرك أن من حقّها أن تطالب مدير مسرح أوليمبيا بأجرٍ يفوق أجر إديث بياف، المغنية الفرنسية الأيقونية أيضًا والأشهر آنذاك، مقابل الغناء على خشبة مسرحه.

المسار، كما يصفه عبد الموجود، اتساقًا مع صاغيّة وغيرهما، هو بالتأكيد مسارٌ من التنافس، لكنه بكل تأكيد أيضًا مسارٌ من العمل الجاد والدؤوب، واللاهث أحيانًا. فهي، التي كانت حافظة ومرتّلة للقرآن، تملك مفاتيح اللغة العربية، وتجلس لساعاتٍ طوال تتأمّل في القصائد القديمة، وتطلب من أحمد رامي أن يأخذ بيدها، التي تمتد فقط حين تطلب، عبر دروب الشعر قديمه وحديثه، لتقرّر ما تتغنّى به من القديم بعد تحديثه. وكانت تتابع عن كثب الاستعداد لكل أغنية جديدة، من دون أن ترى في شهرتها التي طبّقت الآفاق سببًا يدعوها إلى التراخي أو إلى التهيّب. ومن ذلك خلافها الشهير مع السنباطي حول "قفلة" أغنية الأطلال، التي أرادها السنباطي عالية، فيما أرادت أم كلثوم القفلة المنخفضة. فما كان من السنباطي إلا الإصرار، ليتأخّر إصدار الأغنية، التي كان من المقرّر طرحها عام 1963، حتى صدرت في عام 1966 – بحسب ما أراد السنباطي، الذي كان واثقًا من قدرة أم كلثوم على غناء القفلة بالصورة التي تضيف إلى رصيدها، وهو ما كان، إذ طالبها الجمهور في كل مرة أن تعيد وتكرّر: "لا تَقُل شِئنا، فإنّ الحَظّ شاء."

في كتابه مذكّرات الآنسة أم كلثوم ووثائق أخرى، يقول الكاتب الصحفي محمد شعير: "ليس في الأمر مبالغة عندما نصفها بأنها أسطورة عابرة للأجيال والطبقات"، لكنه يضيف بعد سطور قليلة أن هذه الأسطورة بنتها "فتاة ريفية لديها ذكاء فطري مكنّها من تحديد أهدافها، والخروج من كل معاركها منتصرة". يعتمد شعير في كتابه على ما نشرته مجلة الإذاعة من "مذكّرات" لأم كلثوم، بدءًا من تشرين الثاني/ نوفمبر 1937 وحتى كانون الثاني/ يناير 1938، ليرسم صورة فتاةٍ تعرف أن الوصول إلى القمّة يتطلّب كثيرًا من المنافسة، وأن البقاء على القمّة يتطلّب منافسةً أكثر شراسة. فقد كانت، في طفولتها، تحمل لشيخ الكتّاب فواكه تدرأ بها غضبه، وتذهب مع غيرها من الفتيات إلى زوجة "سيّدنا" لتساعدها في أعمال المنزل، بل وتعاونها أحيانًا في الاستحمام بدعك ظهرها. كما كانت، بين حصص الدرس، تغني لبعض السيدات لقاءَ نقودٍ قليلة تغيظ بها شقيقها الأكبر خالد.

كتب كثيرون عن منافسة أم كلثوم مع عبد الحليم حافظ على من يكون صوت ثورة يوليو، وعن علاقتها التنافسية مع محمد عبد الوهاب التي أجّلت التعاون بينهما حتى شعرت، في الستينيات، بحاجتها إلى من يجدد ما تقدّمه. غير أن شعير يضيف أن أم كلثوم كانت قد قررت اعتزال الغناء بعد تعيين عبد الوهاب نقيبًا للموسيقيين، لولا إلحاح من جمال عبد الناصر – المعروف بحبّه لأغاني أم كلثوم وحرصه على حضور العديد من حفلاتها – نقله إليها الصحفي مصطفى أمين، ما جعلها تعدل عن القرار الذي سبق أن أعلنته.

ويذكر شعير أيضًا ما نقلته أم كلثوم لعبد الناصر من استيائها بسبب عدم حضور السفير المصري في باريس، عبد المنعم النجار، ليكون في مقدمة مستقبليها لدى وصولها إلى العاصمة الفرنسية للغناء دعمًا للمجهود الحربي، مما أدى إلى نقل النجار من منصبه في باريس. ويضيف أن عبد الناصر تدخّل بنفسه لتُمنح أم كلثوم جائزة الدولة التقديرية عام 1968، بعد رفض متكرّر من رئيس اللجنة حسين فوزي، الذي رأى أنها لا تستوفي "المواصفات" المطلوبة.

من وحي الإلهام: أم كلثوم من خيال إلى خيال

لا يُنكر أحد، ممن كتبوا عن أم كلثوم، سواء في حياتها أو خلال الخمسين عامًا التي تلت وفاتها، قدرتها الفائقة على امتلاك خيال العاشقين، ومهارتها في جعل الجميع يتغنّون، بسلاسة، بكلمات مثل: "يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحًا من خيالٍ فهوى"، من قصيدة "الأطلال"، أو "من بريق الوجد في عينيك أشعلتُ حنيني، وعلى دربك إني رحتُ أرسلتُ عيوني"، من "لأجل عينيك"، أو "وبي مما يساورني كثيرٌ من الشجن المورق، لا تدعني"، من "ثورة الشك".

بل إن أحدًا لا ينكر اليوم، وبعد خمسين عامًا على رحيلها، أن توقيتات إذاعة أغانيها في الراديو المصري ما تزال من بين الأعلى استماعًا، وأن مقتطفات من أغانيها – بل الأغاني كاملة أحيانًا – تحظى باهتمام كبير على تطبيقات الاستماع الحديثة. لكن الخيال الذي ألهمته أم كلثوم لم يتوقف عند ديمومة ما غنّت، حتى وإنْ كان ذلك عبر إعادة تقديم أغانيها بأصوات فنانين من أجيال أحدث، بل أصبحت مركزًا لكتابات أدبية محورها الحب – وليس فقط باللغة العربية.

من أبرز هذه الأعمال الأدبية رواية "كان صرحًا من خيال (أم كلثوم)"[11] التي صدرت أولًا بالفرنسية عام 1994 للكاتب اللبناني الفرنسي سليم نصيب، ثم تُرجمت إلى العربية عام 2019، بترجمة الشاعر اللبناني بسّام حجار، بعد أن نُقلت كذلك إلى الإنجليزية والإيطالية ولغات أوروبية أخرى. تعتمد الرواية في بنيتها الأساسية على قصة الحب الصوفي والمعذّب التي عاشها أحمد رامي مع أم كلثوم. وكما في الرواية، كذلك في الواقع، يدرك رامي أن حبه لها ليس حبًا عاديًا بين رجل وامرأة، لأن أم كلثوم، بالنسبة له، هي الصوت، لا المرأة بمعناها التقليدي. يدرك رامي أنها لا تبادله الحب، وأنها تكتفي فقط بأن تمتلك خياله، وتمنحه العذاب الذي يولِّد القصائد التي تغنيها، لتعود فتُلهِم خياله من جديد، وخيال غيره من العشّاق المعذّبين في الحب.

لا يُغفل نصيب، رغم ما ناله من انتقادات لبنية روايته، أنه نجح في أن يصوغ قصة حبٍّ غير متوَّجة بأمل الاكتمال، في سياق التحوّلات السياسية والاجتماعية التي عاشها المجتمع المصري، بما في ذلك وفاة سعد زغلول وحزن أم كلثوم عليه، وعلاقتها بالملك فاروق، ثم بجمال عبد الناصر، وقدرتها على التملّص ممّا بدت تميل إليه يومًا، لتعود فتميل إلى غيره في اليوم التالي.

يقسّم نصيب روايته إلى حقب زمنية متتالية: الأولى بين عامي 1924 و1928، والثانية بين 1932 و1938، والثالثة بين 1950 و1956، أما الرابعة والأخيرة فبين 1965 و1975. في كلّ مرحلة من هذه المراحل، يضع أم كلثوم ورامي – الذي توفّي بعد وفاتها بسنوات ستٍ – في سياق الأحداث الاجتماعية والفنية، ليبدو رامي متصوّمعًا في حبّه لأم كلثوم، التي يناديها بـ"فلاحتي-نجمتي"، بينما هي تتحرّك بين هذه الناحية وتلك، مستمرّة في السعي إلى ما لا تريد لغيرها أن يناله: القمّة المحصّنة.

أما أحمد ندا، ففي قصته القصيرة "برج حفل الأزبكية"[12] يلتقط الخيط المتعلّق بالحب الذي ربط أم كلثوم بعشّاقها، ممن لم يكونوا يفوّتون لها حفلة في مصر. بطل القصة هو صاحب برج سكني أنشأ تحته مقهى أسماه "قهوة الست الأصلية"، وضع في مدخلها غرامافون تصدر عنه أغنيات نادرة لأم كلثوم، وألبس العاملين فيها قمصانًا طُبعت عليها صورتها. هذا البطل كان يعمل مُحصّل إيرادات في مسرح الأزبكية، وتصادف أحد أيام عمله مع غناء أم كلثوم لأغنيتها الشهيرة "جددت حبك ليه" (كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي). بعد الحفلة، التقى "الست" ليخبرها أن "الزباين" لم يتركوا مقعدًا واحدًا فارغًا في القاعة، فما كان منها إلا أن صحّحت له قائلة: "السميعة".

ولا تتوقّف إلهامات أم كلثوم عند الأدب، بل تتجاوزها إلى ألوان أخرى من الفنون، كما يرصد الكاتب اللبناني محمد الحجيري في كتابه "بوب آرت أم كلثوم: الحب، الصوت، السلطة."[13] فيقول: "كانت أم كلثوم صوتًا وكاسيتًا وموعدًا إذاعيًّا"... ثم ظاهرة في أعمال الرسامين العرب، وكذلك الأرمن والأمازيغ، في رسومات قد تمجّدها وقد لا تفعل، لكنها بالتأكيد تؤطّر لظاهرة فنية وهوية ثقافية لا مثيل لها. ومع مرور السنوات، يضيف الحجيري، انتقلت أم كلثوم إلى "اليوتيوب" و"البوب آرت"، وتداخلت مع ما أتى بعدها، في إظهارٍ لديمومتها. من ذلك، واقعة رسم وجه أم كلثوم على أحد جدران بيروت إلى جانب عنوان أغنية هيفاء وهبي الشهيرة: "بوس الواوا".

الخاتمة

ليست سيرة أم كلثوم مجرّد سيرة فنية أو فصلًا من فصول التعبئة الوطنية، بل قصة عن كيف يُصنع الرمز، وعن طبيعة العلاقة المعقّدة بين الفن والسلطة. فخلف طبقات الصوت الاستثنائي والثنائيات المبهرة، تقف شخصية ذات وعي حاد بالساحة السياسية والاجتماعية، استثمرت حضورها الفني لتؤمّن موقعًا فريدًا ضمن النظام الثقافي الرسمي. لم تكن علاقتها بالسلطة عارضة، بل بنيوية؛ فباسم الطرب، دعمت مشاريع الدولة الوطنية، وجمعت التبرعات، وغنّت خطابها، وأسهمت في إنتاج سرديتها، من دون أن تتيح في المقابل مساحة تُذكر لأصوات أخرى مغايرة أو معارضة.

أدارت أم كلثوم حضورها بوعيٍ بالغ، حوّلها إلى رمز وطني وقومي، لا سيّما بعد عام 1952، حين غدا صوتها امتدادًا لخطاب السلطة ورافعة لمشروعها السياسي. كانت، في كل مرحلة، تدرك مع مَن تتكامل، لا مع من تتكرر، وأيّ صوت شعري أو موسيقي يمكن أن تبني معه فصلًا جديدًا في أسطورتها، ضمن المسافة المتقلّبة بين الفن والسلطة.

لعل هذا ما يجعل حضورها الطاغي حتى اليوم يُغلق—عن وعي أو لا وعي—باب المقارنة أو التشكيك، ويُبقي إرثها الفني والسياسي حقلًا ملغومًا بالتقديس أو محفوفًا بالصمت. فهل كانت أم كلثوم صوت أمة، أم صوت لحظة سياسية محددة احتاجت إلى رمز قابل للتضخيم والضبط في آن معًا؟ وبين الصوت الذي يُفترض أن يعبّر عن الشعب، وذلك الذي ينسجم مع خطاب الدولة، بدت أم كلثوم وكأنها تجسيد للسلطة بوجهها الناعم، أكثر من كونها فنانة تقف على مسافة نقدية من الحُكم. ولئن رأى البعض في ذلك تضحيةً وطنية، فإن آخرين تساءلوا: هل كانت مع الوطن في معركته، أم مع النظام في معركته على الذاكرة؟