يُعدّ كتاب "اليد ترى والقلب يرسم" سيرةً فنية ووطنية تسرد فيها الفنانة الفلسطينية تمام الأكحل محطات من حياتها وحياة زوجها الفنان إسماعيل شمّوط، مستعرضةً فصول النكبة والشتات والمقاومة. تروي الأكحل ذاكرتها في صفحات هذا الكتاب، الذي صدر بعد عشر سنوات من رحيل شمّوط، بصدق وشفافية، لتقدّم شهادة تضيء على التجربة الإنسانية والفنية لاثنين من أبرز رموز الفن التشكيلي الفلسطيني، مؤكدة أن الفن ذاكرةٌ لا تزول، وأن الألوان قادرة على رسم وطن لا يغيب.

عبير فؤاد[1]

سيدرك قارئ سيرة التشكيلية الفلسطينية تمام الأكحل[2] "اليد ترى والقلب يرسم"[3] سريعًا أنها لم تكن لتُروى دون أن يُسرد معها جزء كبير من سيرة إسماعيل شمّوط.[4] وليس ذلك لأنه كان زوجها ورفيق رحلة أسّسا فيها معًا حالة فنية ونضالية استثنائية فحسب، بل لأن القدر اختار لهما، قبل ذلك، أن يكونا أبناء نكبة واحدة، تقاسما فيها عذابات التهجير من وطنهما. هو، حين كان شابًا في الثامنة عشرة من عمره، ووجد نفسه وعائلته يطوون الطرقات في رحلة العطش والموت من اللّد إلى رام الله، وهي، عندما كانت فتاة في الرابعة عشرة، تركض مع عائلتها من زقاق إلى آخر للحاق بمراكب الذاهلين في ميناء يافا، بينما تتابع الدخان المتصاعد من مدينتها، في الطريق إلى بيروت.

استعارت الأكحل عنوان كتابها من عبارة قالها محمود درويش في وصف إسماعيل شمّوط: "يده هي التي ترى، وقلبه هو الذي يرسم".[5] ولعلها تشترك مع إسماعيل في هذا الوصف، لكن قلبها الذي يرسم، يكتب أيضًا بجدارة. إذ تنسكب ذكرياتها نهرًا من الكلمات، لوّنته بعفوية وصراحة تعبيرها، فصنعت منه لوحة آسرة، ماتعة بقدر ما هي مؤلمة.

يقول إلياس خوري،[6] في مقدمة الكتاب، إنه يمكن قراءته على مستويين: الأول، شهادة امرأة عن كفاحها وحيدة في مواجهة الفقر والتشرّد والتحرر، والثاني، "كحكاية جيل رسم أبجدية فلسطين الجديدة.. صحافيون وشعراء وفنانون تشكيليون.. استعادوا فلسطين بالكلمات التي تحوّلت إلى فعل مقاوم"[7].

الفرشاة الأولى

تبدأ تمام حكايتها من نافذة غرفتها التي لطالما راقبت منها تموّجات ألوان بحر يافا عند الشروق والغروب. وتحكي عن عشقها لبيّارات البرتقال، وطقوس الاحتفالات الدينية، وولعها بصنع ألعابها بنفسها، كما تسرد العديد من الحوادث الطريفة المرتبطة بمشاغباتها.

وتصف، بدقة لافتة، تفاصيل بعض المشاهد العالقة في ذاكرتها، تلك التي قد يصعب على الأشخاص العاديين التقاطها؛ مثل عمليات فرز البرتقال المعدّ للتصدير، وأنواع وألوان الورق الذي يُغلّف به، أو ملابس الأهالي الذين يحضرون لمتابعة الألعاب الرياضية، وحتى الأشكال والرسوم المحفورة على قطع الأثاث الخشبية في البيت، حيث كانت والدتها تكلّفها بتلميعها. غير أن عالمها المزدحم والمبهج هذا سرعان ما انقضى مع سقوط يافا في قبضة الصهاينة، ولم تحمل منه سوى الذكريات... وزجاجة رمل صغيرة من حديقة البيت.

تنتقل تمام بعد ذلك إلى فصلٍ آخر من حياتها، لتحكي بإسهاب عن محاولة عائلتها الصمود، بلا أموال مدّخرة أو دخلٍ معقول، في منزلٍ متواضع في بيروت؛ حيث اضطرّ اثنان من إخوتها الذكور للعمل باعةً متجوّلين، بينما عمل أخوها الأكبر، محمود، في شباك تذاكر إحدى دور السينما، بعدما كان في يافا مساعدًا لمفتّش عام دائرة المعارف في فلسطين. أما هي، فوجدت لنفسها مكانًا في مشغلٍ للخياطة، ترسم وتطرّز أثواب العرائس. تقول:

"كنتُ في بلدي طفلةً كثيرة الحركة، شقيّة، أتحدّى وأعاند، وإذا لم أقتنع بالشيء لا أنفّذه... إلا أن رؤيتي يافا تحترق، وأنا على ظهر الباخرة، غيّرتني. كان همّي أن أثبت جدارتي وأن أُساهم في مصروف البيت".[8]

تحكي تمام عن حالة من الانكسار والضياع عاشتها أسرتها، كما الكثير من الفلسطينيين الذين شرّدتهم النكبة. وهي لا تنسى المرّة الأولى التي وجدت فيها نفسها، مدفوعة بمشاعر الغضب والقهر، ترسم عن الظلم الذي لحق بشعبها. حدث ذلك حين عرفت، بالصدفة، أن إحدى زميلاتها في الصف بيافا تقيم في مخيّم "مقبرة الداعوق"، الذي عُرف لاحقًا بمخيّم صبرا، فذهبت للقائها. غير أن مشهد شاحنة عند مدخل المخيّم توزّع الحليب والماء على الحشود المتدافعة، ورؤية صديقتها تغوص بقدمين حافيتين في الوحل للحصول على الماء، كسر قلبها، كما تقول، ودفعها إلى العودة من حيث أتت. وفي المنزل، قصّت خصلة من شعرها وثبّتتها بخيط على قلم رصاص، ثمّ رسمت بهذه "الفرشاة" وبألوان من مساحيق كانت والدتها تستخدمها لصباغة الملابس، أوّل أعمالها عن مأساة شعبها.

بِيسرٍ وسلاسة، سيلحظ قارئ سيرة تمام كيف أنها، مع كلّ انعطافة قاسية في حياتها، كانت تملك دومًا الجرأة على طرق الأبواب الموصدة وفتحها. من بين هذه المحطات، تبرز قصتها مع العودة إلى الدراسة في بيروت. تحكي تمام كيف سارت، من دون تخطيط مسبق، وقلبها يخفق بشدة، إلى مبنى كلية المقاصد للبنات لتطلب الالتحاق بها، على الرغم من معرفتها باستحالة قدرة أسرتها على تحمّل رسومها. تروي كيف اجتازت اختبارات المستوى، وكيف فاجأتها المديرة، بعد ذلك، بقبولها في الكلية من دون أي رسوم دراسية؛ بينما كان أفراد أسرتها يستمعون إليها بين الإعجاب والذهول.

تتحدث تمام عن زميلاتها ومعلماتها في "المقاصد"، فتقول: كنّ جميعهن يزرننا في المنزل المتواضع إذ لم أعد أخجل من وضعنا، بل صرت أتندر على وضعي أمام أعز صديقاتي من عائلات ثرية.. اللواتي مازالت صداقتي معهن قائمة حتى اليوم.. كن يقدمن لي ملابسهنّ الفاخرة بحجة أنها لم تعد على قياساتهن، فأتقبلها من دون مشكلة وأضحك قائلة: أقبل هذه الثياب شاكرة، لكنني أعدكن أنني سأكبر وسأكون فنانة مشهورة، وسأدعوكن إلى معارضي.. وسأكتب مذكراتي وأذكركن فيها، وستحدثن أولادكن وأحفادكن عني باعتزاز: هذه الفنانة كانت زميلتنا."[9]

الخيمة الأولى

تفرد تمام لسيرة إسماعيل في الكتاب مساحةً موازية تقريبًا لتلك التي خصّت بها نفسها، ولا عجب، فقد اشتبك مساره بمسارها على امتداد عقود طويلة. إسماعيل الهادئ والعنيد، كما يصفه شقيقه جميل شمّوط،[10] ظهرت موهبته الفنية مبكرًا، حين كان يمضي وقته في أنشطة بعيدة عن اهتمامات معظم الصبيان في عمره؛ فكان ينهمك في تلوين البيض مع والدته في عيد الفصح، ويساعدها في حياكة الصوف. أحبّ النحت على الحجارة، وكان شغوفًا باختراع الآلات. وفي السادسة عشرة من عمره، افتتح دكّانًا صغيرًا في بيت العائلة، كان بمثابة مرسمه الأول.

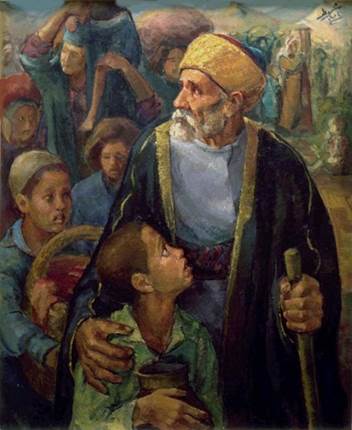

لكن حياته انقلبت أيضًا بعد سقوط مدينة اللد. فقد شاهد إسماعيل، وهو ما يزال فتى، أصغر أشقائه يموت عطشًا أمام عينيه في طريق اللجوء من اللد إلى رام الله، بعدما طردتهم القوات الصهيونية من بيتهم. وهو مشهد خلدَه لاحقًا في جداريته الشهيرة "العطش على طريق التيه". وقد روى لتمام عن ذلك اليوم قائلًا:" دفنّا أخي بأيدينا، ودُفن أيضًا كثير من الناس، من شيوخ وعجائز وأطفال. رأيت رجلًا ارتمى على قليل من العشب الأخضر وبدأ يمضغه كي يبلّل جفاف حلقه...".[11] لكن عائلة إسماعيل لم تبقَ في رام الله، إذ انتقلت إلى خانيونس، حيث نصب إسماعيل أول خيمة على إحدى التلال هناك، لما بات يعرف لاحقًا بمخيم خانيونس.

جزء من اللوحة الجدارية (العطش.. على طريق التيه) المصدر: موقع إسماعيل شمّوط

في المخيم، عمل مدرسًا متطوعًا في مدرسة للنازحين، وكان أجره في الشهر الأول سمكة مجففة، ثم خمسة كيلوغرامات من البصل في الشهر الثاني، ثم قطعة من الملابس المستعملة في الثالث، إلى أن "أصبح راتب المعلم في الشهر الرابع جنيهين".[12] وبعد أن جمع عشرة جنيهات من عمله كمدرس ومن بيعه للحلويات، سافر إلى القاهرة والتحق بكلية الفنون الجميلة. وفي صيف عام 1953، أقام أول معرض فني له في ثانوية خانيونس للبنين.

الجائزة الكبرى

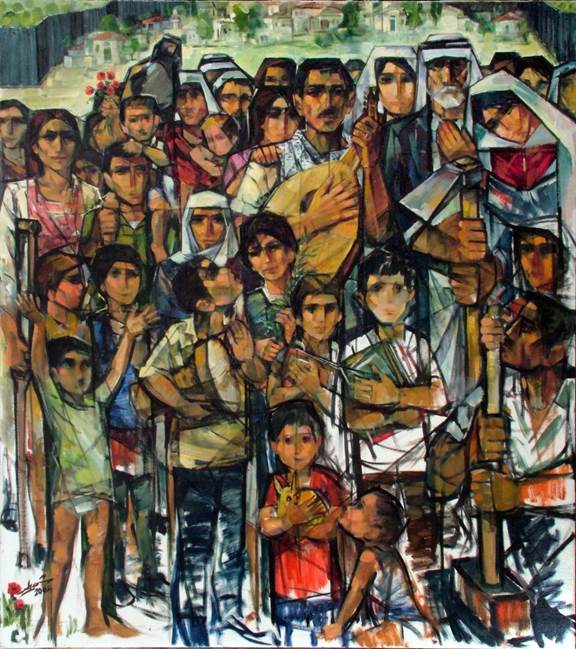

اشتركت تمام مع إسماعيل في معارض مختلفة حول العالم، وكانت فلسطين دائمًا هي الموضوع. لكنها تحمل ذكريات خاصة عن المعرض الأول، الذي كان سببًا في لقائهما. فقد نظّمته جامعة الدول العربية عام 1954، وافتتحه الرئيس جمال عبد الناصر، بحضور عدد كبير من السياسيين والدبلوماسيين، منهم رئيس حكومة عموم فلسطين أحمد حلمي باشا، ومفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني. تقول تمام: "كنت أرى الرجال الفلسطينيين يغطّون وجوههم بأكفّهم، يخفون دموعهم تأثرًا. وبعد شرح اللوحات للرئيس عبد الناصر سأل: هل عشتم هذه الأوضاع؟ قلنا: نعم. وعندما انتهينا من الشرح، سلم على كلّ منّا بحرارة...ثم طلب من إسماعيل شراء لوحتين، "إلى أين"، و"سنعود"، على أن تُرسلا إلى مكتب جامعة الدول العربية في واشنطن".[13]

لوحة (إلى أين...؟) المصدر: موقع إسماعيل شمّوط

تحكي تمام كيف تعمّقت الصلة بينهما مع كلّ لقاء جديد، إذ استكشف كلٌّ منهما شخصية الآخر عبر أحاديث مطوّلة عن الفن، والعائلة، وظروف التهجير، والمعاناة، وأحلامهما بغدٍ مختلف. حتى جاء ذلك اليوم الذي كان إسماعيل يستعد فيه للمغادرة إلى روما لمتابعة دراسته، ففاجأها بالقول: "شو رأيك في أن نكون جناحين لطائر واحد اسمه فلسطين؟ نحلّق في الكون ونحكي قضيتنا".[14] تقول تمام أنه أخبرها كيف ظلّ منذ لقائهما الأول يفكّر في كون "فتاة فلسطينية تحضر لوحدها من بيروت إلى مصر لدراسة الفن، بينما هو الرجل واجه معارضة كبيرة من العائلة لهذا النوع من الدراسة".[15] وستردّ تمام على هذا الإعجاب بوعد منها بأنها لن ترتبط بأي شخص، لأنها ما زالت في بداية طريقها الفني، ولا تريد لأي شيء أن يقف في وجه إكمال دراستها. كما أنها تريد لإسماعيل أن يمنح نفسه فرصة عيش حياته الجديدة بحرية.

لوحة (سنعود..!) المصدر: موقع إسماعيل شمّوط

لم تُبالغ تمام عندما وصفت حصولها على منحة من إدارة المقاصد للدراسة في المعهد العالي للفنون الجميلة في القاهرة بـ"جائزة العمر الكبرى". فقد كانت مصر تحديًا أكبر لاختبار صلابتها النفسية والفكرية، في مواجهة كثير من المواقف الشخصية والعامة الصعبة. عاشت مع المصريين مشاعر الحزن والمرارة خلال العدوان الثلاثي، كما قاسمتهم فرحة النصر واندحار الأعداء. وفي مصر أيضًا، التقت للمرة الأولى ياسر عرفات، وخليل الوزير، وصلاح خلف،[16] الذين كانوا آنذاك طلابًا في الجامعات المصرية. كما شاركت مع عدد من الطلاب الفلسطينيين في مهرجان الشباب العالمي في موسكو. وهي تكتب عن تجربتها هناك بكثير من مشاعر الود والامتنان للعديد من الأشخاص: زميلاتها، معلماتها، ورموز فنية كبيرة توطدت علاقتها بهم وتتلمذت على أيديهم، مثل العميدة زينب عبده،[17] وجاذبية سرّي،[18] والنحات جمال السجيني،[19] وحامد ندا،[20] وحسين بيكار.[21]

حدث رائع

في عام 1959، وبعد سنوات من خِطبة مُجهضة وقطيعة مؤلمة، ارتبط إسماعيل بتمام واستأنفا الرحلة معًا. في تلك المرحلة، أقاما أول معرض لهما في بيروت عام 1960. تذكر تمام أن افتتاح المعرض كان "حدثًا رائعًا لا يُنسى".[22] وقد عرض إسماعيل ثلاث لوحات كبيرة، الأولى تمثل ربيع فلسطين، والثانية بعنوان "النكبة" يصوّر فيها حكاية رجل هاجمه الصهاينة لاغتصاب زوجته، فدافع عنها بفأس، فقتلوهما معًا، بينما كان طفلهما يزحف ليرضع من ثدي أمه. أما اللوحة الثالثة، فكتب عليها إسماعيل: "أترك هذه اللوحة بيضاء، ليأتي اليوم ويرسم الشباب والأجيال الطالعة طريق مستقبلهم الذي يرونه نحو التحرير والعودة للوطن".[23]

لوحة (ربيع فلسطين) المصدر: موقع إسماعيل شمّوط

لوحة (النكبة) المصدر: موقع إسماعيل شمّوط

ومن عامي 1964 و1983، تولّى إسماعيل وتمام إدارة قسم الثقافة الفنية في الدائرة الإعلامية لمنظمة التحرير الفلسطينية. شهدت هذه السنوات زخمًا كبيرًا في إقامة المعارض الفنية الفلسطينية، التي جابت مدن العالم من طوكيو وموسكو وبكين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وغيرها من الدول، في سعي محموم منهما لنقل صوت الفلسطينيين وشرح قضيتهم أمام الشعوب في مختلف أنحاء العالم. تتحدث تمام في سيرتها عن انهماكها لسنوات بكل طاقتها في تنظيم المعارض، حرصت خلالها على أن تضمّ إلى جانب اللوحات الفنية منتجات الحرف اليدوية التي عملت بنفسها على تطوير مكوّناتها ومظهرها، إضافة إلى القطع الأثرية والأزياء الشعبية. لكن تلك السنوات لم تخلُ من الاضطرابات السياسية الكبرى، من سقوط الضفة الغربية، إلى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وصولًا إلى الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وهي تحوّلات وضعت إسماعيل وتمام، كناشطين، في مواجهة مخاطر جمّة، وأجبرتهما على التنقل من بلد إلى آخر. ومع ذلك، لم يتوقّفا عن العمل، بل إن قسوة الأحداث دفعت إسماعيل إلى إنجاز 28 لوحة خلال شهر واحد، حملت جميعها عنوان "تل الزعتر"، وذلك بعد الحصار والمجزرة التي تعرّض لها المخيم عام 1976.

لوحة (هم أيضًا أطفال) من مجموعة مجزرة تل الزعتر، المصدر: موقع إسماعيل شمّوط

شجرة الزيتون

بعد رحلة تهجير ولجوء طويلة، من بيروت إلى ألمانيا الشرقية، فالكويت، ثم الأردن، كُتب لتمام وإسماعيل أخيرًا أن يعودا إلى فلسطين عام 1997. لكنها كانت عودة مؤقتة، أيقظت فيهما الأمل كما الألم. فها هي تمام تقف أمام منزل عائلتها في يافا، الذي استولت عليه "محتلة غريبة تدّعي أنها فنانة! .. وكتبت على مدخله: صالة شوشانا فنكلشتاين". صرخ تمام بصوت مكتوم، بعد أن منعتها من دخوله: "هذا بيتي وسأدخله، إن لم يكن اليوم فسأعود غدا".[24] أما إسماعيل فكان يدور حول نفسه غير مصدّق أنه يسير في شوارع اللد، ويقول "يا إلهي هذا بيتي، وهذا باب مرسمي الصغير، تركت ألواني وفراشيّ ولوحتي لم تكتمل. حولوا بيتنا الجميل إلى ناد للضباط فيه أسلحة للقتل بدلًا من الزهور التي كنت زرعتها بيدي".[25] كانت زيارة خاطفة وجارحة، لا تشبه العودة التي حلمًا بها طويلًا. بعدها، غرقا، بقلبين مثقلين بمشاعر مختلطة، في إنجاز جداريات ضخمة تصوّر فلسطين ما قبل النكبة، وما عاشاه من آلام الاقتلاع من الوطن. استغرق المشروع منهما أربع سنوات، واختتم عام 2000 بمعرض أقيم في المتحف الوطني للفنون الجميلة في عمّان، ضمّ 19 جدارية، اتفقت تمام وإسماعيل على ألّا يبيعا أيًّا منها، لأنهما أرادا لها أن تكون هدية للشعب الفلسطيني. تقول تمام في كتابها إن المعرض سجّل حضورًا غير مسبوق، وصل إلى نحو 30 ألف زائر. وخلال السنوات الأربع التالية، عُرضت الجداريات في اثني عشر متحفًا.

لوحة (نحن الجدار الأبقى). كُتب بالتعريف عنها: الجدار المبني بيد الإنسان يسهل هدمه، بينما الشعب الفلسطيني بأكمله هو الجدار الأبقى على أرضه. المصدر: موقع إسماعيل شمّوط

في الصفحات الأخيرة، تكتب تمام كيف استسلم قلب إسماعيل في عام 2006. لم تكن تلك المرة الأولى التي يجري فيها جراحة لتغيير صمام القلب، لكنها كانت الأخيرة. وفي هذا الجزء من الكتاب، وجهّت تمام حديثها إلى إسماعيل، كأنما تكتب له رسالة تخبره فيها بما جرى بعد رحيله. تحدثه عن المعزّين، وعن الصحف التي رثته وكتبت عن إنجازاته، وعن المشاركين في تأبينه من الأصدقاء والمثقفين والأدباء، وعن أبنائه الثلاثة الذين قرّروا عدم التفريط بأيّ من أعماله أو أدواته، مهما كان الثمن، وعن الضريح الذي شيّده صديقه المهندس جعفر طوقان،[26] ليتّسع لهما معًا ولتكون بقربه، وعن كلمات محمود درويش التي نحتها الفنان محمد غني[27] على جدار الضريح: "هزمتك يا موت الفنون". كما كتبت عن الجداريات الخزفية للفنان محمود طه[28] المثبّتة داخل الضريح، وعن شجرة الزيتون التي زرعتها لتظلّل كلا القبرين.

تطل تمام من شرفة حاضرها على زمان مضى، بعينين مفتوحتين على اتساعهما، وتكتب من ذاكرة صافية لم يعكرها كدر الأيام، عن حياتها مع إسماعيل، وعن أبنائهما الثلاثة، وعن معاندة الإحباطات وترميم الأحلام، وعن مشوار حافل بالعمل والفرص واللقاءات والصداقات الاستثنائية. تفعل كل ذلك برشاقة، وتكشف بكلماتها عن شخصية لا تعرف الانهزام، وقلبٍ يفيض حبًا وامتنانًا. لذلك تحكي أيضًا تفاصيل من حياة من حضروا في تلك الرحلة، ليس لأنهم رتوش تكتمل بهم الصورة الكبيرة، ولكن لأنهم مسحوا بدعمهم وودّهم الكثير من همومها. في سردها، واصلت تمام ما نذرا حياتهما من أجله: المقاومة بالفن، بالكلمات، وبحفظ الذاكرة الفلسطينية بالفرشاة واللون.