درسٌ في التاريخ

كتاب آدم كيرش "عن الاستعمار الاستيطاني": خطابٌ مناهضٌ للوعي التقدُّمي، يتستّر وراء قناع البحث الأكاديمي

لاله خليلي[1]

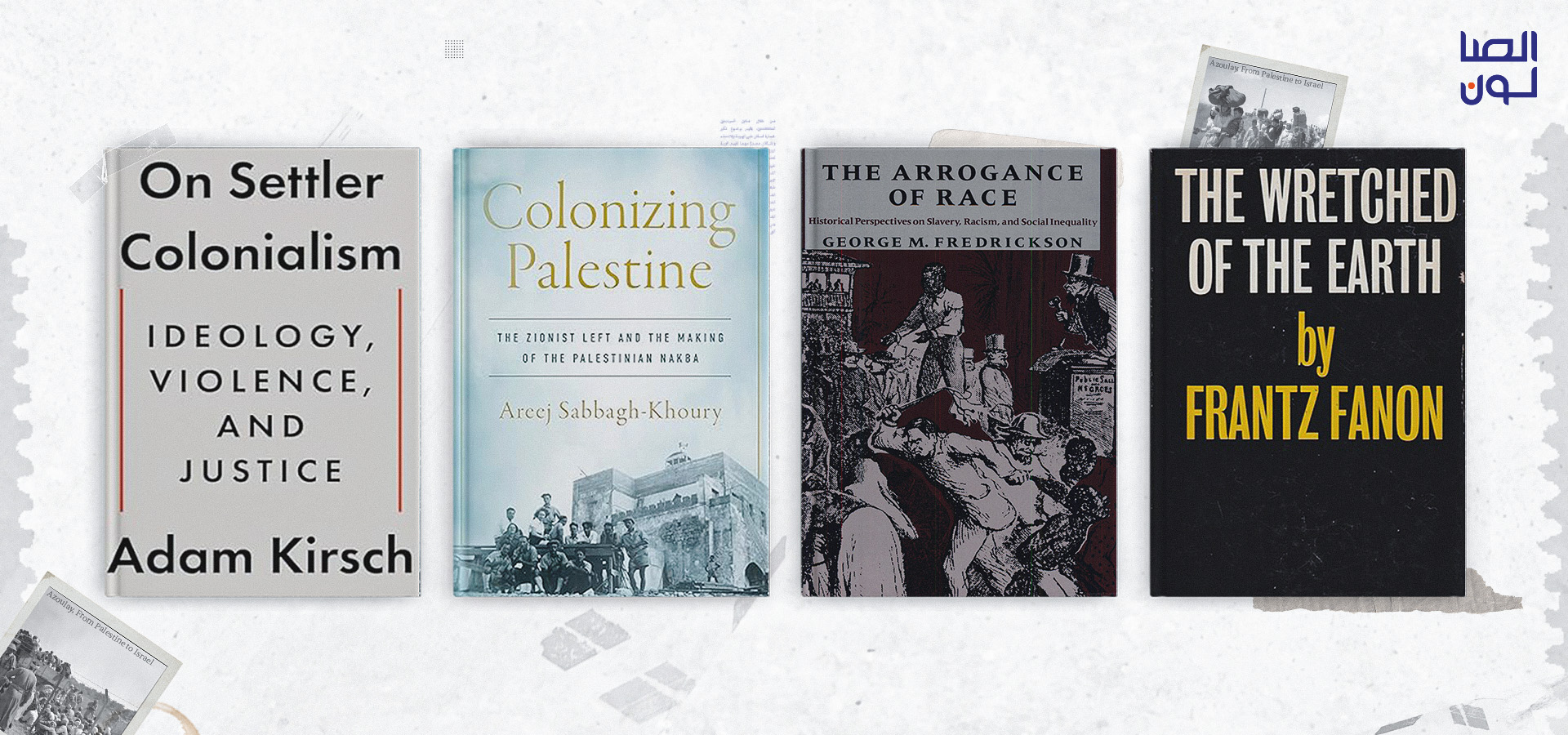

يناقش هذا المقال كتاب آدم كيرش "عن الاستعمار الاستيطاني: الأيديولوجيا والعنف والعدالة،"[2] الصادر عام 2024، ويقع في 160 صفحة.

في آب/ أغسطس عام 2024، نشرت مجلة "ذي أتلانتك" مقالة متعجّلةً تفتقر إلى العمق والتدقيق للناقد الأدبي آدم كيرش، بعنوان "السردية الزائفة للاستعمار الاستيطاني."[3] وفيها زعم المؤلف أن مفهوم "الاستعمار الاستيطاني" ظهر في تسعينيات القرن المنصرم بوصفه "وسيلة للربط بين المعضلات الاجتماعية المعاصرة في أستراليا وكندا والولايات المتحدة — من قَبيل التغير المناخي، والسلطة الأبوية، وغياب العدالة الاقتصادية — وبين الاستيطان الاستعماري بوصفه الأصل الذي تمخَّضَتْ عنه"، وأن هذا المفهوم لا يمكن بحالٍ أن ينطبق على إسرائيل، تلك الدولة الصغيرة الشجاعة. فمهما يكن من أمر، وخلافًا لما كان عليه الحال في الولايات المتحدة وأستراليا، فإن إسرائيل باستيطانها "ولايةً عثمانيةً" سابقة، "تضاهي في حجمها ولاية نيوجرسي" الأمريكية، لم تحظَ بذلك الامتداد الجغرافي الواسع، بل تبدو كأنها سفينة تُبحر بجسارةٍ وسط بحرٍ متلاطمٍ من الدول العربية المعادية. وإذا كان "محوُ الشعوب والثقافات الأصلية" سمةً لازمةً للاستعمار الاستيطاني، فإن إسرائيل، حسبما يؤكد كيرش، "لم تمحُ الشعب الذي يعيش على أرض فلسطين، ولم تستبدله".

سرعان ما أثارت الأخطاء والتلفيقات التي يعِجُّ بها المقال موجةَ سخريةٍ واسعةً على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ أورد البعض أمثلة على مؤلَّفاتٍ أكاديميةٍ تناولت الاستعمار الاستيطاني أُنجزت قبل بداية التسعينيات بأمدٍ غير قصير، فيما راح البعض الآخر يُفنِّد المغالطات التاريخية الواردة في المقال بشأن فلسطين. من ذلك، مثلًا، دحضُهم لمحاولة كيرش التقليلَ من شأن النكبة، بالإحالة إلى مؤلَّفاتِ باحثِين فلسطينيين وإسرائيليين تسوق الكثير من الأدلة على التطهير العرقي واسع النطاق الذي رافق إعلان قيام الدولة. (يُقرُّ كيرش، في إشارة عابرة، بأن إسرائيل "هجَّرت الكثيرين" من الفلسطينيين، لكنه يأبى التطرُّق إلى حجم عملية التهجير تلك — التي أفضت إلى اقتلاع نحو 750 ألف فلسطيني وطردهم من 78% من أرض فلسطين التاريخية على وجه التقريب، بعد أن هُدِّمت بلداتهم وقُراهم لتُقام على أنقاضها المستوطنات — كما يأبى أن يُبيِّن لنا كُنْهَ هذا الذي تعرّضوا له، إن لم يكن "محوًا" أو "استبدالًا").

على أن هذا التفنيد، الذي بلغ حدَّ الإفحام، لم يَثنِ كيرش عن المضيّ في اضطرابه المنهجي، لكن هذه المرة على نطاقٍ أوسع بكثير؛ إذ أشارت "ذي أتلانتك" إلى أن المقالة مبنيةٌ على كتابٍ كان إذ ذاك في طريقه إلى النشر، بعنوان: "عن الاستعمار الاستيطاني: الأيديولوجيا والعنف والعدالة". لم يختلف الكتاب، الذي صدر في شهر آب/ أغسطس من عام 2024، كثيرًا عن نسخته الموجزة؛ إذ لم يكتفِ المؤلف بمحاولة إثبات أن مصطلح الاستعمار الاستيطاني لا يعدو أن يكون محض هراء، حتى في سياق الحديث عن الولايات المتحدة أو أستراليا، بل مضى إلى ما هو أبعد من ذلك قائلًا إن المصطلح، إذا ما سُحب على إسرائيل، يصبح أبعد غيًّا وأشدَّ ضلالًا: يتحوّل إلى "أيديولوجيا" معاديةً للسامية. (ويبدو أن كيرش يستخدم كلمة "أيديولوجيا" في وصف أي فكرة قد تسهم في بَلْوَرَة الواقع السياسي، لا سيما إن جرى ذلك على نحوٍ لا يرتضيه).

ورغم أن العنوان يحمل من الثقة والقطعية ما يشي بأن النص إنما يصدُر عن خبير، فإن أقلَّ ما يُقال في كتاب "عن الاستعمار الاستيطاني" أنه يحيد عن النهج الأكاديمي البحثي، بل لا يعدّ كتابًا بحثيًا من الأصل. ولو كان يمُتُّ للبحث العلمي بِصِلة، لكان حريًّا بمؤلفه أن يُوليَ اعتبارًا للدراسات النظرية والإمبريقية الكثيرة التي تنوَّعت بين التاريخ والسوسيولوجيا ودراسات الاستعمار الاستيطاني، بدلًا من الانكفاء على إطلاق تعليقات متشنِّجة على عبارات مبتورةٍ من كتابات يسارية — كثيرٌ من أصحابها من السود أو السكّان الأصليين — والتعامي عن إسهامات الباحثين الفلسطينيين. على امتداد صفحات الكتاب، يأتي كيرش بالاقتباسات لا لشيء إلا ليسلِّط عليها سياط التنديد والتقريع. أما ملخصات الكتب والمقالات التي يهاجمها فقد جاءت باهتة، مبهمة، وشديدة العمومية؛ بحيث لا يبعُد أن تكون مكتوبةً بواسطة برنامج الذكاء الاصطناعي "ChatGPT". ويبدو جليًّا أن المؤلف قد استقى بعض الاستشهادات من المصادر التي أوردها من تصدَّوا له بالنقد على منصات التواصل الاجتماعي. ومن الأمثلة على ذلك أن يتضمّن الكتاب، خلافًا للمقال، اقتباسًا من كتاب للمؤرخ الفرنسي الراديكالي مكسيم رودنسون، كان قد ذكره مُعين رباني، المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، في تعليقه على مقالة "ذي أتلانتك". ويبدو أيضًا أن كيرش استفاد من منتقديه في تدارُك بعض سقطاته الواضحة؛ إذ أرجع تاريخ ظهور مصطلح الاستعمار الاستيطاني عقودًا إلى الوراء، إلى عام 1976، عندما استخدمه الباحث الأسترالي كينيث غود في وصف روديسيا.[4] غير أنه يتعامل مع هذه المصادر المستعارة على نحوٍ يُبرز حالة التهافت والاستسهال التي تطغى على الكتاب برمته. فهو يرسم صورةً مغلوطةً لرودنسون، إذ يركّز حصرًا على دعوته إلى معاملة المستوطنين معاملةً إنسانية، ولا يلتفت إلى أن فرانتس فانون، وألبير ميمي، فضلًا عن عشرات الكُتَّاب الفلسطينيين، قد سبقوا غود إلى استخدام مصطلح ذاته.

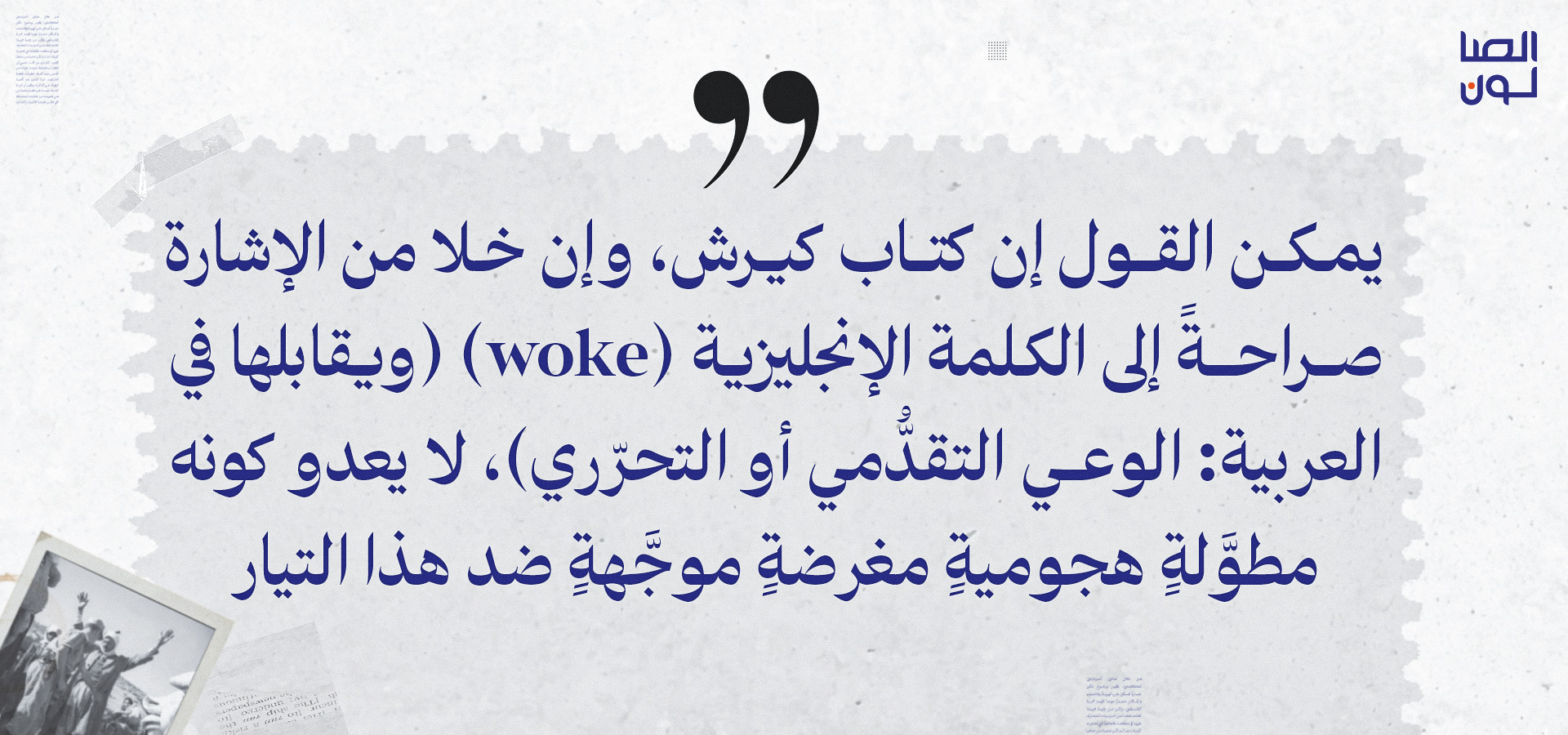

يمكن القول إن كتاب كيرش، وإن خلا من الإشارة صراحةً إلى الكلمة الإنجليزية (woke)[5] (ويقابلها في العربية: الوعي التقدُّمي أو التحرّري)، لا يعدو كونه مطوَّلةٍ هجوميةٍ مغرضةٍ موجَّهةٍ ضد هذا التيار. صحيحٌ أن الكتاب يخلو، أو يكادُ، من أي مضمون معرفي يُعتد به، إلا أنه يظل جديرًا بالتوقف عنده، بوصفه نموذجًا صارخًا لحالة الإنكار الهستيري التي تتلبَّس المدافعين عن إسرائيل في وسائل الإعلام التقليدية، الذين دأبوا منذ اندلاع حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة على الطعن في كل مؤلَّفٍ أكاديمي أو مفهوم أو فكرة من شأنها الانتقاص من شرعية الدولة الإسرائيلية. والحق أن مجلة "ذي أتلانتك" تصدَّرت هذا الاتجاه، بنشرها — إلى جانب مقالة كيرش — مقطوعة نواحيَّةً بعنوان "ضد التاريخ الآثم"، صاغها ديفيد فروم، كاتب خطابات الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، رأى فيها أن "الاستعمار الاستيطاني ينبغي النظر إليه على أنه توصيف، لا سُبة". وبنبرة الشاكي المتذمِّر، كتب يقول إن مواطني الدول الاستيطانية اليوم "مدينون بالفخر والإجلال لأولئك الذين بنوا [مجتمعاتهم] وأرسوا فيها الأمن". كما نشرت المجلة مقالًا آخر لسايمون سيباغ مونتيفيوري، المؤرّخ الذي يكتب في تاريخ روسيا كتبًا موجّهة إلى القارئ العام غير المتخصص، ندّد فيه بالصورة "الخطيرة والمغلوطة" عن إسرائيل بوصفها "كيانًا إمبرياليًا استعماريًّا"، وهاجم الطلاب المحتجِّين قائلًا إنهم يسيرون على خُطى "المثقفين اليساريين الذين أيَّدوا ستالين، والمتعاطفين مع الطبقة الأرستقراطية، ونشطاء السلام الذين برّروا أفعال هتلر". غير أن "ذي أتلانتك" ليست وحدها في هذا الاتجاه؛ فقد عرفَتْ مثلُ هذه التُّرهات المعادية للفكر طريقها إلى منابر صحفيةٍ عريقةٍ أخرى، وأُفردت لها فيها صفحات طوال. ففي صحيفة "ذا نيويورك تايمز"، عبَّر مراسل الصحيفة في فرنسا، روجر كوهين، عن استنكاره، هو الآخر، لرواج كلمة " 'استعماري' هذه الأيام [. . .] من حيث كونها إساءةً أو أداةً للهجوم"، معتبرًا أن "كلمة 'مستعمِر' لا تنطبق في أكثر وجوهها" على الحالة الإسرائيلية. أما كيرش نفسه، فقد سعى، في مقالةٍ نشرها بصحيفة "ذا وول ستريت جورنال"، إلى طمس مصطلحات أخرى، داعيًا إلى إسقاط مصطلح "الإبادة الجماعية"، أو "إحالته إلى التقاعد"، حسب تعبيره، بحُجة أنه أصبح "بؤرة توتر سياسي".

إن الإعراض التام الذي تُبديه المؤسسات الإعلامية السائدة عن طيفٍ عريض من المؤلَّفات الأكاديمية الجادّة هو، في جانب منه، حيلةٌ دفاعية تهدف إلى حماية إسرائيل و"حقّها" في استخدام العنف بلا قيود. ولكن ثمّة دافعًا آخر لا ينبغي أن يفوتنا، وهو أن كتاب كيرش يمكن أن يُفهم بوصفه ردّ فعلٍ مَوْتورًا على ما نشهده من تحوُّلٍ لا يمكن إنكاره فيما يتعلّق بماهية الأفكار التي تعدّ جديرة بأن تُؤخذ على محمل الجد، سواءٌ داخل الحرم الجامعي أو في الفضاء العام. حتى التهاون المنهجي الذي ينضح به الكتاب، ينمُّ عن شعور بالاستحقاق في مواصلة توجيه دفة النقاش. وإنه إذ يعمد إلى شيطنة أي مفهوم أكاديمي قد يحمل في طيَّاته دلالات قِيمية — ومن ثم يشكِّل دعوة لاتخاذ موقف — ناعتًا إيّاه بأنه "أيديولوجيا" باطلة أو غير مشروعة، فإنما يُروِّج في واقع الأمر لشكلٍ عقيم من إنتاج المعرفة، يُحال فيه بين التفكير والكتابة وبين التأثير في الواقع المعيش.

يفتقر كتاب "عن الاستعمار الاستيطاني" إلى الحدّ الأدنى من الجديّة، وهو ما يتضّح منذ بداياته. فالفصول الأربعة الأولى، التي تقدّم عرضًا هشًّا للاستعمار الاستيطاني في أفريقيا والأمريكتين، تغصّ بصور التحريف والتلفيق، واجتزاء الآراء من سياقها، والتجاهل المتعمَّد للحقائق. يعجز كيرش عن إخفاء انزعاجه من تحوُّل اهتمام أصحاب هذا الحقل من الدراسات التاريخية إلى التركيز على الحاضر؛ فهو يتّهم الباحث الراحل باتريك وولف، وغيرَه من "فاعلي الخير الأمريكيين ذوي الأصول الأوروبية" في مجال دراسات الاستعمار الاستيطاني، كما يصفهم، بابتداع هذا المصطلح ليكون بمثابة "شارة سوداء" تَفرض على الجميع "ألا يخلعوا ثوب الحداد أبدًا، أسفًا على جرائم الماضي". ورغم إقراره بأن التخلّص من نير الاستعمار الاستيطاني عبر حروب التحرير قد أفضى إلى قيام دول وطنية مستقلّة، على غرار ما حدث في روديسيا والجزائر، فإنّه يستبعد أن يُفضي مثلُ هذا الكفاح التحرّري إلى النتيجة ذاتها في عالم اليوم. إذ يرى أنّه، حتى لو سلَّمنا بأن الولايات المتحدة وأستراليا دولتان استيطانيتان، فإنّ واقع كون السكان الأصليين لا يشكِّلون اليوم سوى أقلية ضئيلة من مجمل السكان في هاتين الدولتين، فإن الدعوة إلى تفكيك الاستعمار تنطوي على "إدانةٍ للأكثرية في سبيل إنصاف الأقلية". وعلى هذا الأساس، فإنّ الدعوات المناهِضة للاستعمار، من قبيل "استعادة الأرض"، تُعدّ في نظره "غير قابلة للتحقُّق، ولو نظريًّا".

وليس من المستغرب أن يقدِّم المؤلف صورة كاريكاتورية مشوَّهة لحراك جماعات السكان الأصليين في الأمريكتين، وفيما غيرها من بقاع العالم، متجاهلًا اتساع رقعة هذا النضال السياسي وخصوصيته أيضًا، إذ يشمل طيفًا واسعًا من القضايا: من تدهور البيئة وتغيّر المناخ والأمن الغذائي، وصولًا إلى تعويضات المظالم التاريخية. ومن ذلك، بطبيعة الحال، إعادة الأراضي المغتصَبة إلى أصحابها الأوائل. وفي الأثناء، لا يتردد في توجيه سهامُه إلى باحثي تاريخ السكان الأصليين في أمريكا، وعلى رأسهم المؤرّخة المعروفة روكسان دنبار-أورتيز، إذ يدَّعي أنها، بقراءتها النقدية لـ"أسلوب الحياة الأمريكي" المبنيّ على مؤسسات استيطانية، إنما تسلك "مسارًا تقدُّميًّا يؤدي بها إلى الوجهة نفسها التي يصل إليها بعض غُلاة القوميين"؛ وبذا يرميها، من طرفٍ خفي، برُهاب الأجانب (الزينوفوبيا). ولا يَسْلَمُ من هجومه أيضًا الباحثون المهتمون بدراسة حياة الأمريكيين السود؛ إذ يستخفّ من إلحاح المؤرخ روبن دي. جي. كيلي على "حلم التحرُّر"، معتبرًا إياه ضربًا من التَّقية أو "الشعاراتية المراوغة"، كما يسخِّف من تصوير المؤرخ جيرالد هورن للولايات المتحدة بـوصفها "وحش الهيدرا ذي الرؤوس المتعدّدة"[6]، ويرى في هذا التصوير تبسيطًا مخلًا يردُّ "جميع أشكال الظلم الاجتماعي" إلى "أصل واحد". وبغض النظر عن كون هذين المؤرّخَين لا يُصنفان ضمن الباحثين المتخصّصين في دراسات الاستعمار الاستيطاني، كما يدَّعي كيرش، فإن ازدراءه المتعالي لمقولات مبتورةٍ من سياقها، مستلَّةٍ من مؤلَّفات تاريخية على درجة عالية من الرصانة البحثية والتوثيق، إنما يندرج في باب العجرفة المعادية للفكر، التي تتزيَّا بزي الفكر العميق.

على امتداد النص، يُلمّح كيرش إلى ضرورة إسقاط مصطلح "الاستعمار الاستيطاني" بحجة حداثته، متجاهلًا تاريخه الممتد. صحيحٌ أن الأعمال البحثية الأكاديمية التي تتناول هذا المصطلح شهدت انتشارًا واسعًا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلا أن جذورها أعمق بكثير؛ فالمصطلحان الإنجليزيان "settler" (أي مستوطِن) و"colonist" (أي مستعمِر) كانا متداولَين قبل مطلع القرن العشرين بوقتٍ غير قصير، أما التعبير الإنجليزي "settler colonialism" (الاستعمار الاستيطاني)، على وجه التحديد، والمصطلح القريب منه "settler regime" (النظام الاستيطاني)، فقد ظهرا في ستينيات القرن الماضي، حين بدأت الترجمة الإنجليزية لنصوص الحركات المناهضة للاستعمار تقدم تشخيصًا لما كانت تعانيه تلك الحركات. بل إن كيرش نفسه يُشير إلى كتابات ألبير ميمي وفرانتس فانون حول الاستعمار، التي ناقشت النُّظُم الاستيطانية منذ زمن بعيد؛ إذ صدر كتاب ميمي عام 1957، وكتاب فانون عام 1961. وهو يقتبس عن ميمي قوله إن "اليساري لا يجد في نضال الشعوب المستعمَرة، التي يقف معها من حيث المبدأ، لا الوسائل التقليدية ولا الغايات النهائية لليسار الذي ينتمي إليه"، ويؤوِّل هذا الاقتباس على النحو الذي يخدم اعتقاده الشخصي بأنه لكي يناصر اليساري الغربي مشروع تفكيك الاستعمار فلابد أن يكون مصابًا بدرجةٍ من "التنافر المعرفي" (cognitive dissonance). وفي مقارنةٍ عبثية، يشبِّه تجربة ميمي كيهودي ضمن حركة التحرر التونسية، التي قادها مسلمون، بما يَفترض أنه مأزق يجد الأمريكيون المثليون أنفسهم فيه إذ يدعمون حركة التحرر الفلسطينية، التي تتزعمها "حماس". وهو لا يكتفي بإغضاء الطرف عن نقد ميمي اللاذع للأنظمة الاستيطانية، بل لا يتورَّع كذلك عن إغفال نقطتين محوريتين في العبارة موضع النظر: الأولى أنه لا يذكر أن ميمي إنما يخصُّ بحديثه هنا الجناح اليساري لدى المستعمِر (كحال القرَّاء المواظبين على متابعة صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية)، وهو الجناح الذي يستهدفه ميمي بلاذع النقد في مواضع أخرى؛ والثانية أنه يُهمل الإشارة إلى ما يصرِّح به ميمي نفسه من أن "اليساريَّ لا يملك دائمًا فهمًا واضحًا للمضمون الاجتماعي الذي ينطوي عليه بالضرورة نضال الشعوب المستعمَرة التي تحركها النزعة القومية"، وإن دلَّت هذه العبارة على شيء، فإنما تدلُّ على أن ميمي يرى في مناهَضة الاستعمار شكلًا ضروريًا، بل حتميًا، من أشكال الصراع الطبقي العالمي. أما تعامُل كيرش مع كتاب فانون الفريد في نقد الاستعمار الفرنسي للجزائر، والمعنون بـ "معذَّبو الأرض"،[7] فليس أحسن حالًا، بل لعلَّه أسوأ، وأدعَى للسخرية. إذ يرى أنه لو وُضع الكتاب في كفة، وفي الأخرى تقديم الفيلسوف جان بول سارتر للكتاب نفسه، لرجحت كفة المقدمة، قائلًا: "ثمة فرق كبير بين سكِّين فانون ومبضع سارتر"؛ وما ذلك إلا تلميح، على ما يبدو، إلى أن الأول كان مفكرًا ثوريًّا أسود يقارع الاستعمار، بينما كان الثاني صهيونيًّا أوروبيًّا.

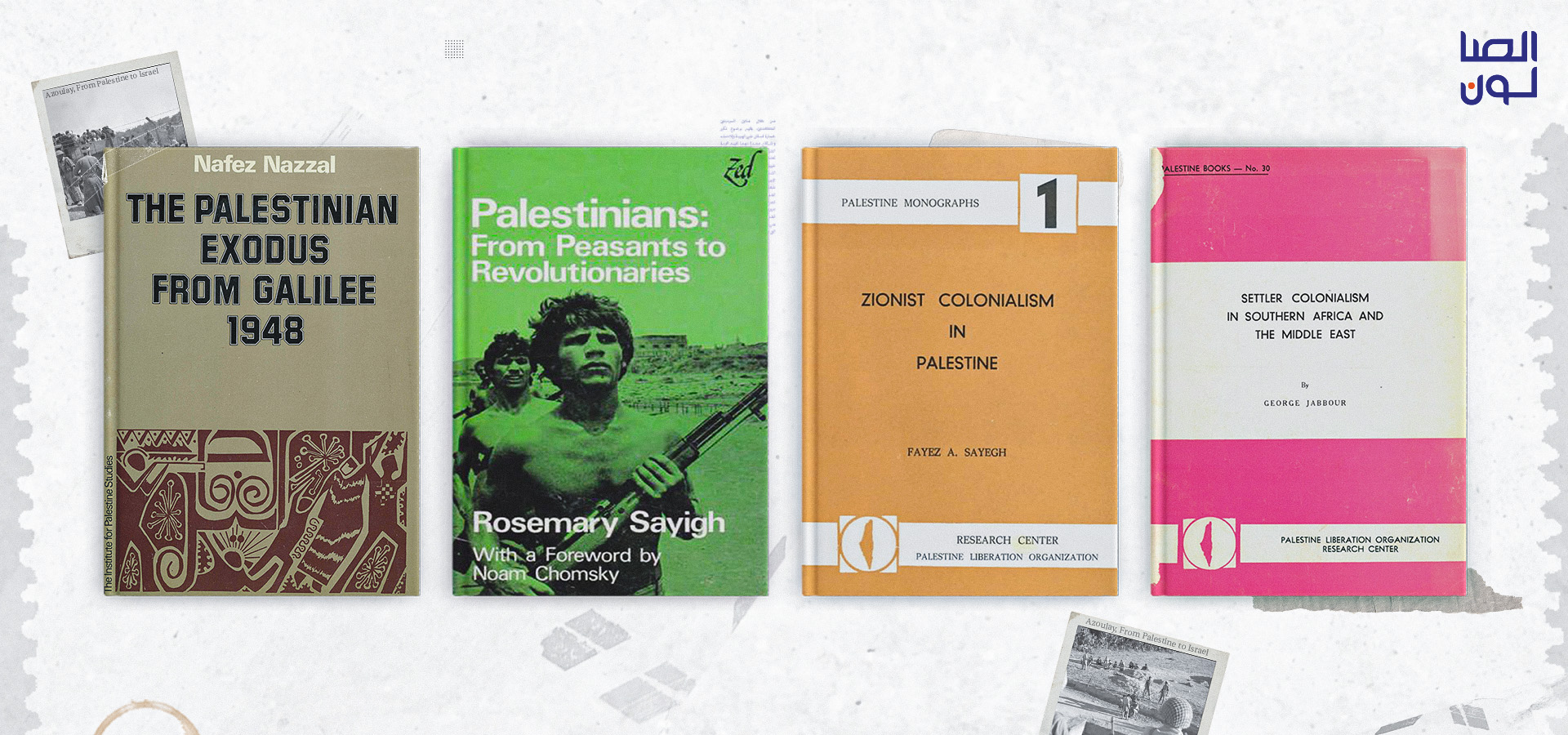

وكان من بين الشعوب المستعمَرة التي تبنَّت إطار الاستعمار الاستيطاني واستندت إليه في كفاحها ضد الاستعمار في منتصف القرن العشرين، الشعب الفلسطيني؛ لكنك لن تجد لذلك ذِكرًا في كتاب كيرش، الذي يخلو من أيّ كتابات فلسطينية تعود إلى ما قبل عام 2018. في كتابها "استعمار فلسطين: اليسار الصهيوني وصنع النكبة الفلسطينية"،[8] كتبت أريج صباغ خوري، المؤرّخة المتخصصة في دراسة الصهيونية اليسارية، تقول: "تشكَّل الإطار التأويلي للاستعمار الاستيطاني في أوساط المثقفين الفلسطينيين، بوصفه أداةً لتحليل الصراع الصهيوني - الفلسطيني، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أي قبل أن يترسّخ المصطلح في النقاشات الأكاديمية الدولية بسنوات". وتستشهد بالكتاب تلو الكتاب من مؤلَّفات الفلسطينيين التي صدرت بالعربية والإنجليزية منذ عام 1965. أمّا كيرش، فلا يكلّف نفسه عناء الإشارة — ولو مرةً واحدة — إلى إدوارد سعيد؛ وهو غيابٌ دالٌّ بحد ذاته، لا سيَّما ونحن نتحدَّث عن شخصية قدَّمت الرؤية الفلسطينية للاستعمار الاستيطاني إلى دوائر الفكر الناطقة بالإنجليزية في سبعينيات القرن العشرين.

على أن المقدمات الجدلية والانفعالية التي يحشو بها كيرش النصف الأول من كتابه، ليست إلا توطئةً لهجومه الرئيس في الفصول الثلاثة الأخيرة، ضد تطبيق إطار الاستعمار الاستيطاني على الحالة الإسرائيلية. بحلول هذه النقطة من الكتاب، يكون المؤلف قد أرسى تعريفه الخاص للمصطلح، بحيث يكون موضوعًا في غير محله إن لم تكن الدولة المعنية "محكومةً من دولةٍ أُمّ" (كما في النموذج الجزائري)، أو إن كانت تضمّ "طبقة من المستوطنين تحكُم السكان المحليين" (كما في جنوب أفريقيا). وهو يرى أن إسرائيل لا ينطبق عليها أيٌّ من النموذجين؛ إذ لا دولة أمّ لها — على حدّ زعمه — ولا طبقة حاكمة من المستوطنين فيها. فلنبدأ بالنقطة الأولى: لا يتعرض الكتاب، كما ينبغي — وليس في وسعه أن يتناول — المفارقة المتمثلة في أن إسرائيل اعتمدت، طوال تاريخها، على سلسلة من الرُّعاة من القوى الإمبريالية، واحدةٌ تُسلمها إلى التي تليها: بريطانيا أولًا، ثم فرنسا، وأخيرًا، منذ عام 1967، الولايات المتحدة، التي اتخذت من الدولة الوليدة شرطيًّا موثوقًا به في المنطقة. وإذا أتينا إلى النقطة الثانية، نجد أن كيرش يقول إن يهود إسرائيل، في جملتهم، كانوا لاجئين؛ فرُّوا إمّا من المذابح القيصرية في أوروبا الشرقية، أو من المحرقة النازية، أو من الملاحقة والاضطهاد في الدول العربية القومية بعد عام 1948، أو من التمييز الذي مورس ضدهم في الاتحاد السوفييتي قبل انهياره. ومع ذلك، فإن الادعاء بأن اللاجئين لا يمكن أن يشكِّلوا طبقة حاكمة، يجافي الحقيقة التي تشهد عليها سياقات تاريخية عديدة، ممتدةٌ عبر مئات السنين، كانت فيها الجماعات المقموعة أو المهمَّشة في أوطانها — سواءٌ أكانت تتألف من متطرفين دينيين، أو محكومٍ عليهم بالسجن، أو ثوار، أو طبقاتٍ عاملة كادحة — هي الجماعات ذاتها التي تحوَّلت لاحقًا إلى مستوطنين في المستعمرات.

يحاول كيرش التغطية على هذا الاضطراب التحليلي بسيلٍ من الكليشيهات المستهلكة، لا يكاد يترك واحدة منها إلا استحضرها: فإسرائيل، في رأيه، لا تصلح نموذجًا للاستعمار الاستيطاني، لأنها لم تشهد يومًا أن حلَّ المستوطنون اليهود محلّ الفلسطينيين؛ والسكان الفلسطينيون — هذا التهديد الداهم والخطر الأكبر — تضاعف عددهم خمسة أضعاف خلال الأعوام الخمسة والسبعين التي أعقبت قيام دولة إسرائيل. ولا يمكن الحديث عن "تفكيك الاستعمار" في حالة إسرائيل، لأنها لم تكن دولة استعمارية قط، وإنما هي دولة لاجئين، وتجسيد نموذجي لدور الضحية الأبدية. أما ما يحُول دون قيام دولة فلسطينية فهو رفض الفلسطينيين أنفسهم. زد على ذلك، يدّعي كيرش أنه لا وجود في العالم لشعب يُمكن وصفه بالشعب الأصلي، ومَن يزعم ذلك فهو شخص "غير عقلاني"، لأن البشر جميعًا تنقّلوا عبر التاريخ من مكان إلى آخر؛ ثم، وكأنه يلوّح بحجته الأخيرة، متسائلًا: ولماذا تتجاهلون وحشية ماو تسي تونغ، وجرائم الأزتك والإنكا؟! نعم، هذا ما يرد في الكتاب نصًّا.

هذا التراكم من المغالطات يخدم مسعى كيرش في إيهام قرّائه بأنه لا وجود لحلٍّ عادل للاستعمار الإسرائيلي لفلسطين. فحلّ الدولتين — الذي سبق أن وصفه بأنه "الحل الوحيد الذي يمكن الاعتداد به من الناحية الأخلاقية" — لن يُنهي الصراع، كما يقول مصطنعًا الأسف؛ ولا يُنهيه كذلك "تفكيك الصهيونية" في إسرائيل لصالح قيام دولة واحدة تُعامل جميع مواطنيها بالتساوي، لأن العرب الماكرين لا غاية لهم في نهاية المطاف إلا قتل اليهود. ومن وجهة نظره، هذا هو المقصد الحقيقي من الدعوات إلى تحرير فلسطين "من النهر إلى البحر". بل إنه يزعم أن "مجزرة السابع من أكتوبر كانت بمثابة عيِّنة لما يعنيه 'الدفع إلى البحر' بالنسبة إلى يهود إسرائيل"، في إشارةٍ توحي بأن الفلسطينيين هم من يرتكبون إبادةً جماعية بحق إسرائيل، لا العكس.

في هذا الموضع، كما في مواضع أخرى من كتاب كيرش، تكون القراءة أشبه بالنظر إلى صورة مقلوبة ومشوّهة للعالَم: المعتدون فيه هم أولئك الذين طُردوا من ديارهم، وجُرِّدوا من أملاكهم، وزُجّ بهم في المعتقلات، وقُتلوا بمئات الآلاف، وهُم مَن تعرّضوا للتعذيب، ولتجارب الأسلحة، ولحربٍ تتّسم باختلال فادح في موازين القوى. إنّ اعتناق كيرش للصهيونية، وشعوره بالمظلومية الأبدية، يبلغ من الشدة والوضوح ما يُسدل على الحقيقة حُجُبًا كثيفة. يُصدِّر كتابه بوعدٍ يقطعه على نفسه بأن يختتمه بـ"مسلكٍ مغايرٍ للنظر إلى الظلم التاريخي، يكون أصدق، وأكثر جديةً في توخِّي مستقبلٍ أفضل". ولقد هالني، وأنا أقرأ الفصل الأخير، ثم أُعيد قراءته، أنَّ هذا المسلك المُغاير لم يكن، في جوهره، إلا ترديدًا لفكرة "الجدار الحديدي" التي طرحها المفكر الصهيوني المتطرّف زئيف جابوتنسكي؛ وهي النظرية المشهورة التي ترى أنّ تأمين المشروع الصهيوني يقتضي إلحاق هزيمة ماحقة بالفلسطينيين، تُرغم أصحاب الأرض على الذهاب زحفًا إلى مائدة التفاوض، للتنازل طوعًا عن حقوقهم. يُخبرنا كيرش أنه عندما ظهر هذا الطرح لأول مرة، "عدَّه التيار الصهيوني السائد وقتذاك طرحًا قاسيًا ومتشائمًا"، إلا أنه يرى اليوم أن "استعصاء هذا الصراع يبرهن على صحة ما ذهب إليه جابوتنسكي".

أفضل ردٍّ على محاولة كيرش وصم مصطلح "الاستعمار الاستيطاني" بأنه بدعةٌ طارئة، هو فتحُ نقاشٍ جادّ حول مساره التاريخي الفعلي، مع التركيز على استعمار فلسطين كما يبدو من منظور ضحاياه. فبعض الأنظمة الاستعمارية اعتمدت على استغلال العمالة المحلية، أحيانًا عبر وسطاء من السكان أنفسهم، إلا أن مصطلح "الاستعمار الاستيطاني" يُشير تحديدًا إلى تلك المستعمرات التي يَعمَد فيها المستوطنون، كما يذكر المؤرخ جورج فريدريكسون في كتابه "غطرسة العِرق"،[9] إلى "إبادة الشعوب الأصلية، أو إقصائها جانبًا"، و"بناء اقتصادٍ يعتمد على العمالة البيضاء". (وهذا يعني، في التطبيق الفعلي، صقلَ مهارات العُمال المستوطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، مقابل العمل على تقويض فُرص عمال الشعب الأصلي في تنمية مهاراتهم أو تحسين أوضاعهم المعيشية، مع استمرار السلطة الاستعمارية في استغلال عملهم). وإذا نظرنا إلى القوى الأوروبية، سنجد أن الاستعمار الاستيطاني أوجد حلًّا لمشكلتين في آنٍ معًا؛ إذ سدّ الحاجة المتزايدة إلى الأيدي العاملة اللازمة لاستغلال الموارد الطبيعية في المستعمرات، والتخلُّص في الوقت نفسه من فئات سكانية كانت تعدّها مثيرةً للقلاقل أو غير مرغوبٍ فيها بالمرَّة. ولعلَّ سيسل رودس، مؤسس مستعمرة روديسيا، قد قصد إلى شيءٍ من ذلك حين قال للصحفي الإنجليزي دبليو. تي. ستيد: "لكي نمنع [شعبكم البالغَ تعدُاده] أربعين مليونًا من أن يأكل بعضه بعضًا من قلّة القوت، لا بُدَّ لنا — في المستعمرات — من أن نُفسح أمامكم كلَّ شبرٍ ممكنٍ على ظهر الأرض ليأوي إليه الفائض من سكانكم، ونفتح الأسواق التي تتيح لكم تصريفَ إنتاج مصانعكم ومناجمكم [. . .] إن أردتُم ألا تكونوا من آكلي لحوم البشر، فليس أمامكم إلا أن تكونوا إمبرياليين".

خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، نُفي المواركة[10] واليهود المُنصَّرون قسرًا من إسبانيا إلى مستعمراتها في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية والوسطى. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر، شُجِّع المخالفون والمتطرّفون دينيًّا على الهجرة من بريطانيا وهولندا إلى الكاريبي وأمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا. وإبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، نُقل المحكوم عليهم بالسجن إلى أستراليا، في حين دُفع بأبناء الطبقة العاملة الأوروبية، ممّن جهروا بمطالبهم، صوب الجزائر وروديسيا، وسواهما من المناطق الواقعة على الجانب الآخر من العالَم.

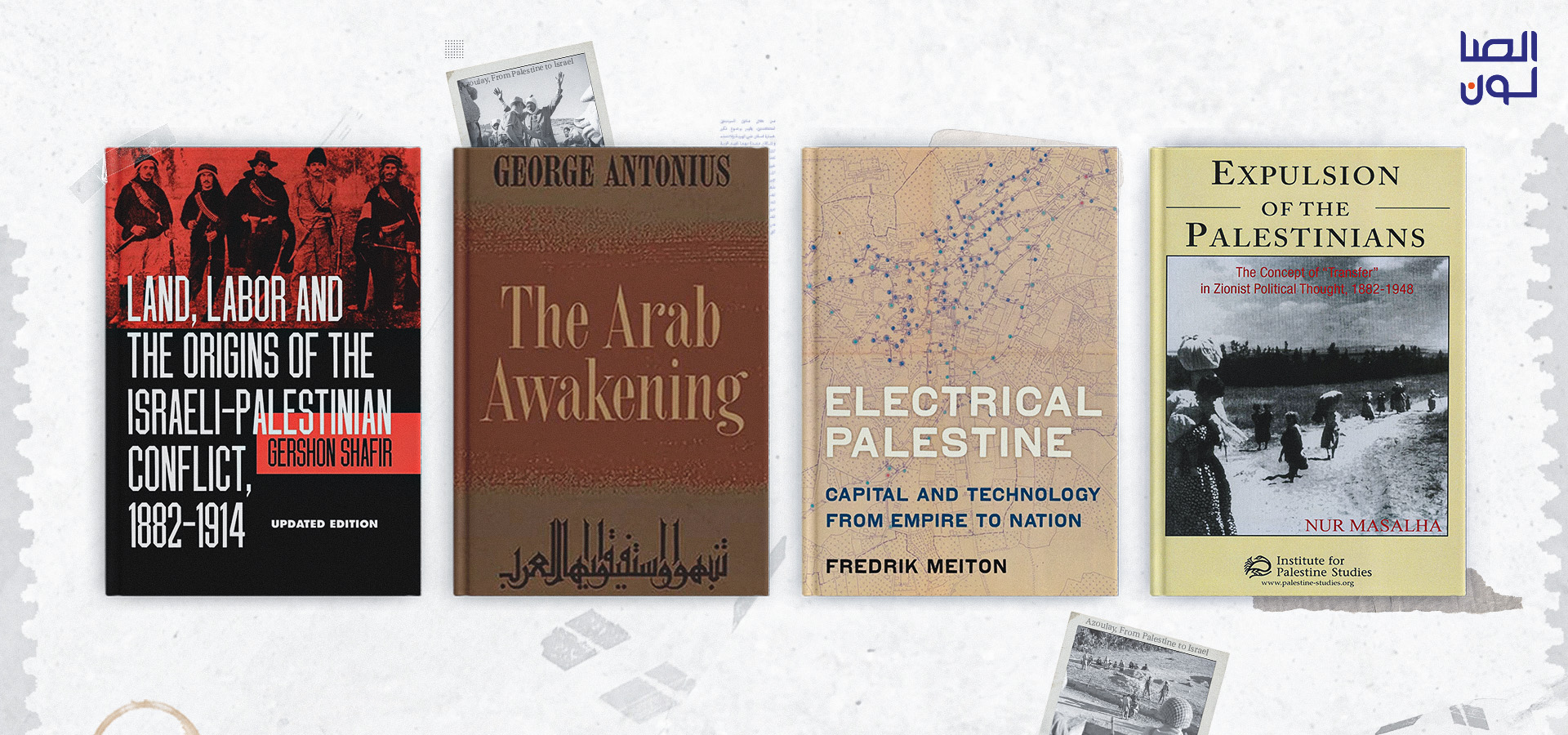

إزاء هذا التاريخ الطويل، تتجلى خصوصية الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في المفارَقة الزمنية (anachronism)؛ إذ جاء إعلان قيام الدولة في اللحظة ذاتها التي كانت فيها المستعمرات الأوروبية في آسيا وأفريقيا ترفع صوتها مطالبةً بالاستقلال. ومع ذلك، سارت إسرائيل على خُطى أسلافها من مشاريع الاستعمار السابقة. ومن الحق القول بأن حركة الاستيطان اليهودي في فلسطين، التي انطلقت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، صيغت في بادئ الأمر على منوال تجارب المستوطنين الأوروبيين الباحثين عن "الكنز المفقود"[11] في الشطر الجنوبي من قارة أفريقيا، وجزر هاواي، وساحل المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية. ومن الشواهد على ذلك أن إدموند دي روتشيلد، أحد أبرز ممولي الاستيطان الأبيض في جنوبي أفريقيا، موَّل كذلك أولى موجات الاستعمار الصهيوني، واستعان بخبراء فرنسيِّين في زراعة العنب في الجزائر لتقديم المشورة للمستوطنين الصهاينة بشأن إنشاء مزارع الكروم في فلسطين. وعلى الرغم من تعثُّر موجات الاستيطان الصهيوني الأولى — إذ افتقر الوافدون الجدد إلى الخبرة في زراعة أرضٍ شبه قاحلة، ولم تُثمر مساعيهم في استزراعها إلا قليلًا، كما يبيّن عالِم الاجتماع جيرشون شافير في كتابه المهم "الأرض والعمل وجذور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني (1882-1914)"،[12] فإن الحركة الصهيونية سرعان ما عززت موقعها بالتحالف مع قوةٍ استعمارية أكثر تمرُّسًا، هي الإمبراطورية البريطانية، التي تعهَّدت، في "وعد بلفور" عام 1917، بإقامة دولةٍ للصهاينة على أرض فلسطين، الخاضعة آنذاك للانتداب البريطاني.

وجدت بريطانيا في هذا التحالف سبيلًا لغرس جماعةٍ استيطانية موالية في بقعة استراتيجية، لتكون بمثابة "حصنٍ يؤمِّن الوجود البريطاني في مصر، وهمزةَ وصلٍ بريّةً مع الشرق"، كما كتب جورج أنطونيوس، المؤرّخ العربي الذي شغل وظيفةً عامةً في القدس بعدما تلقَّى تعليمه في جامعة كامبريدج البريطانية، في عمله المرجعي عن القومية العربية "يقظة العرب"،[13] الصادر بالإنجليزية عام 1938. وكان تيودور هرتسل، مؤسس الحركة الصهيونية، قد عبَّر عن الفكرة ذاتها تقريبًا في معرض ترويجه لمشروعه عام 1896، قائلًا إن دولةً صهيونيةً من شأنها أن تشكِّل بالنسبة إلى أوروبا "خطَّ دفاعٍ أماميًّا جديدًا في مواجهة الهمجية الآسيوية، وحارسًا أمينًا يصون المقدسات المسيحية". وهكذا، فإن الدولة التي بشَّر بها هرتسل كانت لتضطلع بوظيفة مزدوجة، تشترك فيها مع سائر المستعمرات الاستيطانية: فمن المنظور البريطاني، لم تكن كينيا وروديسيا مجرَّد بُقعتين من الأرض تزخران بالموارد الطبيعية المنشودة، بل كانتا أيضًا نقطتي ارتكاز استراتيجيتين في شرق أفريقيا وجنوبها؛ كذلك، رأى الفرنسيون في الجزائر قاعدةً مهمة على ساحل المتوسط، تَحول دون وصول المدّ الإسلامي إلى حدود أوروبا.

كي تنهض المستعمرات الاستيطانية بالدور المنوط بها بوصفها خطوط دفاع متقدمة عن أوروبا "المتحضّرة"، أقامت أنظمة تمييزٍ عنصري صارمة، تتكئ على هياكل عملٍ عقابيةٍ تضمن أن تدُرَّ المستعمرات على قوى الاستعمار أرباحًا طائلة. ففي جنوب أفريقيا، أتاح نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) تزويد قطاع التعدين، الذي كان في صلب اهتمام السلطة الاستعمارية، بسيلٍ لا ينقطع من العمَّال الأفارقة — المَسُوقين على غير إرادةٍ منهم، والمسلَّطة عليهم أعيُن الرُّقباء —. أما في الجزائر، فقد كانت الامتيازات التي أُغدقت على المستوطنين الأوروبيين، الذين أطلق عليهم مصطلح "ذوي الأقدام السوداء"،[14] تضمن ولاءهم للنظام الاستعماري. وامتدت السيطرة وأنماط التراتب الهرمي ذاتها إلى فلسطين، حيث دأبت سلطات الانتداب البريطاني على تثبيت دعائم الاستيطان الصهيوني عبر معاملة تفضيلية لرأس المال والعمالة اليهودية. فبينما كان البريطانيون يتبنَّون خيار التجارة الحرة في سائر أرجاء الإمبراطورية، شجَّعوا على فرض الرسوم الجمركية في فلسطين دعمًا لنمو التجارة اليهودية. ومُنحت المؤسسات الصهيونية امتيازاتٍ احتكاريةً لتنفيذ المشاريع العامة، ومنها مشاريع قطاع الكهرباء الحيوي، الذي سهَّلَتْ منشآتُه ومكوناته الكهرومائية الاستيلاء على أراضٍ خصبة محاذية لأحواض الأنهار، كما وثَّق فريدريك ميتون بدقَّةٍ في كتابه "كهرباء فلسطين: رأس المال والتقنية من الإمبراطورية إلى الدولة"[15]. وفي أوساط جماعة المستوطنين اليهود في فلسطين (الييشوف)،[16] لم يكن الحديث يدور عن "غزو الأرض" فحسب، بل عن "غزو العمل" أيضًا؛ وهي السياسة التي "كانت تهدف إلى إزاحة العمال العرب وإحلال العمال اليهود محلَّهم، في جميع القطاعات، وعلى جميع المستويات"، حسبما دوَّن شافير في كتابه. وبدورها، أمَّنَتْ المؤسسات السياسية الصهيونية، مثل "الاتحاد العام للعمال في أرض إسرائيل" (الهستدروت)، الوظائفَ للمهاجرين اليهود الجدد، وأرست نظام أجور عنصريًّا، يمنح العمال اليهود المنضوين تحت لواء الاتحاد ما يصل إلى أربعة أضعاف ما كان يتقاضاه العمال العرب. إنه، بعبارة أخرى، نظام فصلٍ عنصري.

ولذا، فعندما ثار الفلسطينيون ضد مصادرة أراضيهم بين عامي 1936 و1939، كانت ثورتهم موجّهةً أيضًا ضد "طرد العمَّال العرب الفلسطينيين من الشركات والمشاريع التي يهيمن عليها رأس المال اليهودي"، كما كتب المفكر والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني قُبيل اغتياله على يد إسرائيل عام 1972. هذا ما تؤكده أيضًا المصادر المعاصرة للثورة؛ فعندما شكَّلت بريطانيا لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات المرتكَبة بحقّ السكاّن الأصليين، قدّم جورج منصور — الذي شغل منصب السكرتير العام لـ"جمعية العمال العرب" وأدى دورًا بارزًا في إضراب عام 1936 — تحليلًا ثاقبًا للأثر الفعلي لسياسة غزو العمل على العمال الفلسطينيين، إذ قال: "لأن حكومة [الانتداب البريطاني]، التي تتحكم في الموارد المالية الوطنية للعرب، لا توفّر لهم الأدوات الكفيلة بتخفيف مشقة العمل، فلا يجدون بدًّا من مواصلة العمل بوسائل بدائية، في حين أنها تؤهل المهاجرين اليهود الذين جلبَتْهم وتمدُّهم بالمعدات التي تتيح لهم تحسين أوضاعهم المادية والفنية". وتُعدّ هذه الشهادة، المنشورة في كُتيّب صدر عام 1937 بعنوان: "العمالة العربية في فلسطين الانتدابية"، وثيقةً بالغة الأهمية للمؤرخين، وقد أُعيد نشر مقتطفات منها ضمن مختارات نُشرت عام 2012 حول الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، أعدَّها الباحثون الفلسطينيون: عمر جعبري سلامنكا، ومزنة القطو، وكريم ربيع، وصبحي سمّور.[17]

خلال ثلاثينيات القرن الماضي، اعتمد النظام الاستيطاني في فلسطين، كما في سائر المستعمرات، على القوّة القسرية لإخضاع أهل البلاد الأصليين. وفي فترة الانتداب، دُمج المستوطنون اليهود ضمن الأجهزة القمعية التي أنشأها البريطانيون لإحكام سيطرتهم؛ فمن المستوطنين "الييشوف" مَن التحق بسلك الشرطة البريطانية في فلسطين، وتلقَّى تدريبه أثناء قمع القوات البريطانية للثورة العربية الكبرى في الثلاثينيات. كما خدم عددٌ من الذين أصبحوا لاحقًا ضباطًا في الجيش الإسرائيلي — بل ومنهم من تولّى لاحقًا رئاسة وزراء إسرائيل — في صفوف الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية. وحتى يومنا هذا، لا يزالُ بعضٌ من أقسى ممارسات مكافحة التمرد الإسرائيلية وأشدِّها قمعًا — مثل بناء الجدران العازلة، واستخدام الدروع البشرية، والتعذيب أثناء التحقيق، والتهجير والإبعاد العقابي، وإقامة الحواجز العنصرية، وهدم المنازل، والعقوبات الجماعية، والاعتقال الإداري، وسواها — تمثّل امتدادًا مباشرًا لإرث البريطانيين، الذين تمرَّسوا على هذه الأساليب وطوّروها في مستعمراتهم الأخرى.

وهكذا، فإن القوّة القسرية لم تُسهِّل الاستيلاء على العمل وحده، بل سهَّلت أيضًا — وهو الأهم — الاستيلاء على الأرض. فعشيةَ إعلان تأسيس دولة إسرائيل، لم تكن المساحة التي تحتلها جماعة مستوطني "الييشوف" تتجاوز 7% من الأراضي الفلسطينية الواقعة بين نهر الأردن وساحل البحر الأبيض المتوسط. لكن، من خلال عمليات التهجير القسري الجماعي في أثناء النكبة، ارتفعت تلك النسبة من 7% إلى 77%، ونجحت إسرائيل في تحقيق قدرٍ من التفوُّق الديموغرافي داخل حدودها الجديدة. شكّلت مخططات التهجير القسري (الترانسفير) للسكان الأصليين جزءًا أصيلًا من الأيديولوجيا الصهيونية منذ زمن بعيد، كما يبيِّن نور الدين مصالحة في كتابه: "طرد الفلسطينيين: مفهوم "الترانسفير" في الفكر والتخطيط الصهيونيين، 1882-1948".[18] وقد تجسَّدت هذه المخططات، على أرض الواقع، في مسيرات الموت التي انطلقت من مُدنٍ مثل اللُّد، وفي المجازر واغتصاب النساء في بلداتٍ مثل دير ياسين- التي كانت مسرحًا لجرائم وحشية، أُريدَ بها، في جانبٍ منها على الأقل، إرهابُ البقية لحملهم على الرحيل- ودفع الفلسطينيين، حرفيًّا، إلى البحر في ميناء حيفا، وغير ذلك من الفظائع التي لا تُعد ولا تُحصى. وقد وُثِّق جانب كبير من هذه الانتهاكات في الشهادات الشفوية التي جمعها نافز نزّال في كتابه "الهجرة الفلسطينية من الجليل عام 1948"،[19] الصادر عام 1978، وكذلك في كتاب روزماري صايغ "الفلاحون الفلسطينيون: من الاقتلاع إلى الثورة"،[20] الصادر عام 1979. وقد نُشر الكتابان كلاهما قبل زمنٍ طويل من ظهور "المؤرخين الجُدد" في إسرائيل، واطّلاعهم على الأرشيفات الإسرائيلية الرسمية التي صدَّقت على صحة هذه الروايات.

لنا أن نقول، بعبارة أخرى، إن تاريخ الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ينسف مزاعم كيرش القائلة إن هذا المفهوم ليس إلا مصطلحًا مستحدثًا يُستخدم في غير موضعه. وتنسفها كذلك حقيقةٌ أخرى، وهي أنه خلال العقود الأولى من إنشاء دولة إسرائيل، كان ثمة مفكرون فلسطينيون منشغلون بتشريح طابعها الاستعماري. ومن أوَّل التحليلات التي ظهرت في هذا المضمار، وأكثرها نضجًا، التحليل الذي ضمَّنه فايز صايغ في كُتيِّب صدر عام 1965 بعنوان "الاستعمار الصهيوني في فلسطين".[21] في فصلٍ عنونه بـ"طابع دولة المستعمرين الصهيونيين"، يحدّد صايغ ثلاث سماتٍ رئيسة للنظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، هي: "(1) طابعها العنصري وسلوكها العنصري، (2) ميلها للعنف، (3) اتجاهها التوسعي". بحلول ذلك التاريخ، كانت الدولة قد استحدثت أنظمةً قانونية وعمالية جديدةً ذاتَ طابعٍ عنصري، فرضت بموجبها الحكم العسكري على الفلسطينيين الذين بقوا داخل حدود هدنة عام 1949، بُغية تقييد حركتهم، والتحكُّم في المتاح أمامهم من فرص العمل. وما هي إلا أعوام قليلة حتى تبدَّلت ملامح النظام الاستيطاني الإسرائيلي مع نشوب حرب عام 1967، التي لم ينجلِ غبارها إلا وكانت الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية، وشبه جزيرة سيناء المصرية، ومرتفعات الجولان السورية واقعةً تحت الاحتلال. وإذا كان الفلسطينيون الحاملون للجنسية الإسرائيلية قبل الحرب تقلُّ نسبتهم عن ربع سكان الدولة، البالغ عددهم آنئذٍ 2.7 مليون نسمة، فقد أُضيف إليهم، في هذا الوضع الجديد، نحوٌ من مليون فلسطيني آخرين. وعلى أثر ذلك، سارعت إسرائيل إلى تشديد الإجراءات التي سبق أن أقرّتها بحق فلسطينيي الداخل، والتوسُّع في تطبيقها للتعامل مع هذه الزيادة. وشهدت تلك الفترة ظهور تحليلات وضعَتْ إسرائيل في سياقٍ مقارَن مع نظيراتها من الدول الاستعمارية الاستيطانية، من أبرزها كتاب جورج جبّور "الاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا والشرق الأوسط"، الصادر عام 1970،[22] الذي يسلط الضوء على أوجُه الشبه بين الأُطُر القانونية المعمول بها في إسرائيل، وجنوب أفريقيا، وروديسيا الجنوبية.

لم يكن الباحثون العرب والفلسطينيون وحدهم مَن تنبَّهوا إلى هذه القواسم المشتركة بين الدول الاستيطانية؛ ففي عام 1961، صرَّح رئيس وزراء جنوب أفريقيا، هندريك فيروورد، بأن الصهاينة "انتزعوا [أرض] إسرائيل من العرب بعدما عاش العرب فيها ألف عام. وأنا أوافقهم على ما فعلوا، فإسرائيل — شأنها شأن جنوب أفريقيا — دولة فصلٍ عنصري". لم يكن فيروورد، شأنه شأن جابوتنسكي، يتورّع عن الجهر بأن القوة تصنع الحق. أما مراوغات كيرش، فتخلُص بنا إلى النتيجة ذاتها: في نهاية المطاف، لا تُعدّ حياة الفلسطينيين ذات قيمة إذا وُضعت في كفة مقابلة لمزاعم الصهيونية بالحق في تقرير المصير.

من جملة الافتراءات التي يغصُّ بها كتاب كيرش بالغُ التهافت، تهجُّمه على المقولة المأثورة لباتريك وولف، التي يؤكد فيها أن الغزو الاستعماري الاستيطاني "بنية هيكلية، لا واقعة عارضة". وهي مقولة تجسّد واقع العنف الاستعماري الاستيطاني الذي لا تكفّ إسرائيل عن ممارسته في فلسطين، بوصفه جزءًا أصيلًا من هوية الدولة. ساخرًا من هذه الفكرة، كتب كيرش يقول إنها تبتدع "قياسًا منطقيًا جديدًا: فإذا كان الاستيطان غزوًا إباديًّا، وإذا كان الغزو بنية هيكلية متصلة الحلقات، لا واقعة مفردة، فإن كلَّ ما (وربما كلَّ مَن) يسهم في بقاء المجتمع الاستعماري الاستيطاني اليوم هو بالضرورة إباديٌّ أيضًا". وينتظر كيرش من قرّائه أن يشاركوه السخرية، على اعتبار أن الفكرة تدخل في باب اللامعقول. لكنَّ نظرةً إلى الخراب الذي خلَّفه العنف الإسرائيلي، أينما ولَّيتَ وجهك في الشرق الأوسط، تجعل من العسير ألّا نتفق مع ما ذهب إليه وولف.

بينما أكتب هذه السطور، لا يمرُّ يومٌ إلا وتتناهى إليَّ أخبار المستوطنين الذين يحملون صكوك ملكية مزوَّرة وهم يُخرجون فلسطينيين بالقدس الشرقية والخليل من ديارهم التي عاشت فيها عائلاتهم لقرون طويلة. وفي صحراء النقب، تُجبِر السلطات الإسرائيلية المواطنين البدو الفلسطينيين على إخلاء قراهم من أجل توسيع منطقة إطلاق النار الحر هناك. يحدث هذا بينما تواصل الدولة مصادرة الأراضي الفلسطينية في المثلث والجليل، وتعكف على خصخصة الأراضي التي استولت عليها قسرًا في عام 1948. أما الفلسطينيون الحاملون للجنسية الإسرائيلية، والذين طالما خضعوا لقوانين وإجراءاتٍ أكثر تقييدًا وتعسُّفًا من تلك المطبقة على المواطنين اليهود، فإنهم يواجهون اليوم قمعًا أشدَّ بطشًا وسفورًا. وإذا كانت إسرائيل قد اعتمدت نظام عملٍ يقوم على الفصل العنصري، كان يُسمح بموجبه للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة بالعمل داخل إسرائيل لقاءَ أجرٍ زهيد، فقد أُصيب هذا النظام اليومَ بالشلل على أثر إغلاق الحواجز الأمنية؛ فيما يُهرع صنَّاع القرار الإسرائيليون إلى استقدام مهاجرين هنود ليحلوا محلَّ هؤلاء العمال، ويعملوا في ظل أنظمة رقابية أشبه بنظام الكفالة. وفي الضفة الغربية، يجري الاستيطان على قدمٍ وساق، وتتوسَّع المستوطنات يومًا بعد يوم، على نحوٍ يُقطِّع أوصال المناطق التي يقطنها الفلسطينيون ويقسِّمها إلى شذرات متفرقة تخضع لرقابة خانقة، وتخترقها طُرُق الفصل العنصري، وتنتشر فيها الحواجز الدائمة والمؤقتة. ومخيَّم جنين للاجئين، الذي ما انفكَّ يتعرض للاجتياحات الواحد تلو الآخر، أضحى اليوم كومة رُكام. أما مرتفعات الجولان، التي كان يُفترض أن تبقى منطقةً عازلة بين إسرائيل وسوريا، فقد ضمَّتها إسرائيل إلى أراضيها. فيما يواصل المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، مدعومين بنفوذ قيادتهم الفاشية في الحكومة، فرض "واقع جديد على الأرض" في جبل الشيخ في سوريا، وفي أحواض نهر اليرموك الغنية بالموارد، وكذلك في "المناطق العازلة" المحتلة في لبنان.

في غزّة، بلغت ممارسات الاستعمار الاستيطاني القائمة على الإبعاد والتهجير ذروتها اليوم بمحاولة القضاء على الوجود الفلسطيني بالكامل. بعنفٍ إبادي، انهالت إسرائيل على القطاع الذي يضمُّ نحو مليوني شخص — كانوا يُقاسون بالفعل العيش في ظل قمعٍ شديد تتخلَّله جولات عنفٍ ضارية — فأحالته إلى منطقة إطلاق نارٍ حرٍّ كبيرة، مغطاةٍ بالمقابر الجماعية، و42 مليون طنٍّ من أنقاضٍ باتت هي نفسها مقبرةً جماعيةً من نوعٍ آخر. تمتلئ غزة بالأطفال مبتوري الأطراف على نحوٍ لم تعرفه حرب أخرى، والناس يموتون من الجوع والمرض بأعداد تتجاوز حتمًا 150 ألفًا حتى لحظة كتابة هذه السطور. وانخفض معدل الأعمار في غزة إلى 34.9 سنة، أي ما يقارب نصف ما كان عليه الحال قبل أن تشنَّ إسرائيل حملتها الإبادية على القطاع.

لا يمكن أن يكون هناك تجسيد أوقع ولا أوضح لصحة مقولة وولف. إنها تعبر، في إيجازٍ بليغ، عن فكرته التي يشير إليها في غير موضعٍ بـ"منطق الحذف" الذي ينتهجه الاستعمار الاستيطاني؛ ومؤدَّى هذه الفكرة أن أمةً تأسَّسَت على هذا المنطق لن تتخلى عنه قط. وهذا ما نراه اليوم رأيَ العين، إذ تستعلن الأسس الإبادية لهذه الدولة، وتتجلَّى على أرض غزة كأوضحِ وأتمِّ وأفظعِ ما يكون التجلِّي. يقول كيرش إن "الجميع" — هكذا، بين مزدوجين — يوصمون بأنهم قتلة، متسقًا مع الأساس الذي انطلق منه، القائل بأن إطار الاستعمار الاستيطاني لم يوضع إلا لتلطيخ سمعة المخالفين، أفرادًا ومجتمعات. لكن اللافت في هذا الاستخدام لعلامات التنصيص أنه يُفصح عن تخوُّفه الأساسي: أن يُرمى مَن يقف مع إسرائيل بأنه مُشاركٌ في الإبادة. ورغم اكتمال أركان الجريمة — من الجنود الذين يتراقصون فرحًا على وقع ما يقترفون من فظائع، إلى الإسرائيليين الذين يهللون لهم، إلى الصهاينة حول العالم الذين يدعون إسرائيل إلى "إنهاء المهمة"، إلى الراعي الإمبريالي الذي يمدُّهم بالسلاح لتمكينهم من ذلك — نجد أن كيرش، باختزاله الممجوج لمقولة وولف، يعجز عن النفاذ إلى جوهر هذه المقولة، وجوهر دراسات الاستعمار الاستيطاني على جملتها: وهو أن نتفطَّن إلى البنية الكاملة التي أنتجت هذا العنف المروِّع والمتواصل، وأن نفضحها تمهيدًا لتفكيكها. غير أن كيرش لا يسعى، فيما يبدو، إلى تغيير العالم بقدر ما يسعى إلى تحريفه.

جميع الصور الواردة أعلاه مستمدة من كتاب:Ariella Aïsha Azoulay, From Palestine to Israel: A Photographic Record of Destruction and State Formation, 1947–1950, Pluto Press, 2011 وجميع الحقوق محفوظة للناشر.