مساحة دورية نسلّط فيها الضوء على عناوين حديثة الصدور تتناول شؤون المنطقة العربية وجوارها الجغرافي. نقدّم للقارئ لمحة أولية عنها، بوصفها نوافذ مفتوحة وفق ثيمة أو موضوع يختلف في كل عدد.

دينا عزت[1]

إلياس خوري، النكبة المستمرّة، دار الآداب، 2023.

ربما لم يكن الكاتب اللبناني إلياس خوري، صاحب الملحمة الروائية الشهيرة "باب الشمس"، يعلم وهو يراجع مسودة كتابه "النكبة المستمرة" تمهيدًا لنشره في خريف عام 2023، أن طبعته الأولى ستصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، بعد أسابيع قليلة من اندلاع واحدة من أعنف الحروب الإسرائيلية على فلسطين، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهي الحرب التي ستتّخذ، مع مرور الشهور، ملامح تهجير وإبادة جماعية ومجاعة ممنهجة لا تقلّ فظاعةً عمّا جرى نكبة 1948، بل ربما تفوقها بمراحل.

يمكن القول إن الفكرة التي يرتكز عليها خوري تتمثّل في أن النكبة الفلسطينية، التي يؤرخ لها الكثيرون بعام 1948، لم تبدأ في تلك السنة، ولا حتى في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1947 الذي شهد فصلًا سابقًا من الهجمات الصهيونية على القرى الفلسطينية، وذلك عقب تصويت الأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية، خلال فترة الانتداب البريطاني. بل يرى خوري أن النكبة بدأت قبل ذلك بأكثر من ثلاثة عقود، مع السعي الصهيوني لاستصدار وعد بلفور بإنشاء ما سُمّي "وطنًا قوميًا لليهود"، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1917.

يوضح خوري في كتابه أن النكبة لم تنتهِ مع الموجة العنيفة لتهجير الفلسطينيين في عام 1948، والتي بدأت مع انسحاب القوات البريطانية وتصاعد الهجمات الصهيونية، لتتجاوز حدود فلسطين وتشمل مصر وشرق الأردن ولبنان وسوريا، ولا حتى في تموز/ يوليو 1949، مع توقيع إسرائيل اتفاقات الهدنة مع الدول العربية التي أرسلت جيوشها إلى الحرب في فلسطين.

يرد في الكتاب أنّ "النكبة" كلمة لا مرادف لها خارج اللغة العربية، إذ لا تقتصر على ما تعرّض له الفلسطينيون في قراهم من قتل وتهجير وانتهاك صارخ للحقوق ونهب للممتلكات، بل تمتدّ لتشمل سعي المشروع الصهيوني إلى محو الهوية الفلسطينية، وفرض شتاتٍ لم يعد يحمل أملاً بالعودة، في ظل استمرار الحروب الإسرائيلية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة.

يجادل خوري في كتابه بأن "النكسة" – أو هزيمة الجيوش العربية مجددًا أمام الاحتلال الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 1967- هي رديف للنكبة بهذا المعنى، إذ إنها ليست مجرد هزيمة عسكرية، ولا مجرّد استكمال لاحتلال "إسرائيل" لكامل أرض فلسطين إلى جانب أجزاء من أراضي دول عربية مجاورة، بل تتجاوز ذلك إلى موجات نزوح جديدة عاشها الفلسطينيون، حيث انتقل كثيرون منهم من لجوء إلى آخر. وتتجاوز ذلك، كما يرى خوري، إلى مرحلة جديدة من العدوان الإسرائيلي على الذات والهوية الفلسطينية، من خلال فرض سرديات – سواء سياسية أو أدبية – يُغيّب فيها الفلسطيني تمامًا، وكأنه لم يكن له وجود.

لكن هذه "النكبة المستمرة" – بالمعنيين العسكري والهوياتي – هي في ذاتها، كما يجادل خوري، التحدّي الذي يواجهه الفلسطينيون في حياتهم، وفي سعيهم إلى صياغة سرديات تُبقي على "الوجود الفلسطيني" حيًّا، سواء في كتابات إدوارد سعيد، أو في شعر محمود درويش، أو في الفعل المقاوم الذي تمثّل بالانتفاضة الفلسطينية.

أباهر السقا، غزة: التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني: 1917- 1948، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2018.

لم تكن غزة يومًا قفرًا مهجورًا قبل الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1967، كما أنها لم تكن دومًا "قطاعًا" كما صارت عليه بعد فرض الإدارة المصرية عام 1948. هذه هي النقطة الرئيسية التي سعى الكاتب الفلسطيني أباهر السقا إلى التأكيد عليها في كتابه الذي جاء في 325 صفحة، وصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

يبحث السقا، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة بيرزيت، في هذا الكتاب بين مجموعات من الصور والوثائق، العائلية منها وكذلك العامة، ليبيّن أن غزة كانت مدينةً شديدة الحيوية والتنوع قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على فلسطين. وبحسب السقا، فإن غزة التي يدّعي الصهاينة أنها كانت قفرًا مهجورًا، أسّست أول مجلس بلدي لها في القرن التاسع عشر خلال الحكم العثماني، قبل أن يحلّ الاستعمار البريطاني ويفتح الباب أمام موجات متتالية من الهجرة اليهودية الاستيطانية.

تروي صفحات هذا الكتاب قصة مدينةٍ ساحلية عاشت قرونًا من الرخاء بفضل موقعها التجاري الحيوي. فغزة، كما يوضح الكاتب، تعني ببساطة "العزيزة الغالية"، تلك المدينة التي كانت رابع أهم المدن الفلسطينية بعد القدس وحيفا ويافا. وقد دخلت الأراضي الفلسطينية تحت الحكم العثماني عام 1516، أي قبل أكثر من أربعة قرون من بداية الاستعمار البريطاني الذي بدأ رسميًا في الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل عام 1920، فيما سُمّي لاحقًا بـ"الانتداب البريطاني".

يُظهر الكتاب أن غزة كانت دومًا الرقم الصعب في وجه مختلف أشكال الاستعمار؛ فهي المدينة التي استعصت على الغازي الأشهر، الإسكندر الأكبر، والتي أرهقت جيش نابليون بونابرت، وهي أيضًا المدينة التي أطلقت إحدى أوائل شرارات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال اليوم تُعدّ مدينة المقاومة بامتياز في مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

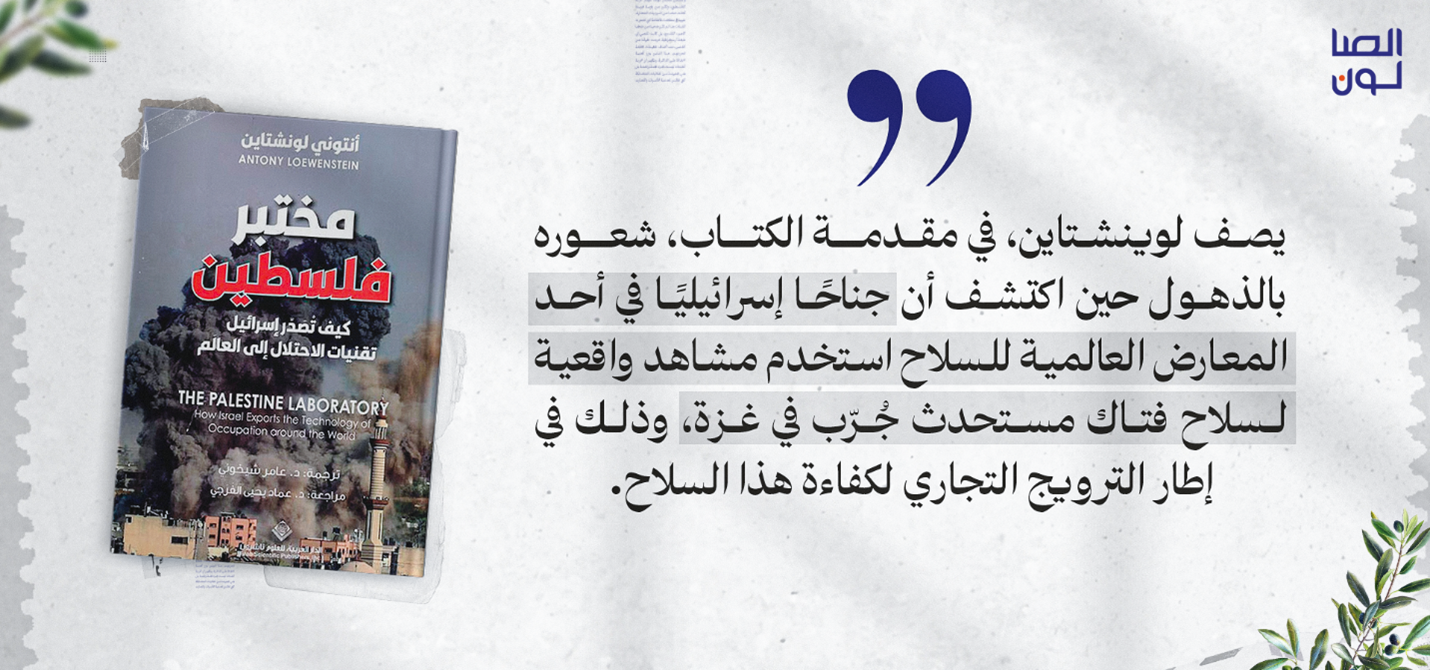

أنتوني لوينشتاين، مختبر فلسطين: كيف تصدّر إسرائيل تقنيات الاحتلال إلى العالم، المترجم: عامر شيخوني، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2024.

لم يكن كتاب "المختبر الفلسطيني: كيف تصدّر إسرائيل تقنيات الاحتلال إلى العالم" هو العمل الأول الذي يفضح فيه الصحفي الاستقصائي الأسترالي اليهودي، أنتوني لوينشتاين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. فعلى مدى أكثر من عقدين قبل صدور هذا الكتاب في أيار/ مايو 2023، وقبل شهور قليلة من اندلاع الحرب الإبادية التي شنّتها إسرائيل على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه ، كتب لوينشتاين الكثير من المقالات، نشرت في كبرى الصحف الدولية في أستراليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، حول ما يرتكبه الاحتلال من فظائع بحق الشعب الفلسطيني.إلا أن هذا الكتاب يُعدّ من أهم ما قدّمه لوينشتاين في هذا السياق، إذ يوثّق بالتفاصيل كيف تستخدم إسرائيل غزة وسكّانها كمساحة لاختبار أنواع مستحدثة من الأسلحة القاتلة، قبل تسويقها عالميًا. وتُسهم هذه الاختبارات في تعزيز صادرات إسرائيل من السلاح وتقنيات التجسس الحديثة إلى مختلف دول العالم، بما في ذلك دول عربية وإسلامية.

يصف لوينشتاين، في مقدمة الكتاب، شعوره بالذهول حين اكتشف أن جناحًا إسرائيليًا في أحد المعارض العالمية للسلاح استخدم مشاهد واقعية لسلاح فتاك مستحدث جُرّب في غزة، وذلك في إطار الترويج التجاري لكفاءة هذا السلاح. ولم تكن هذه الواقعة، كما يُبيّن في الكتاب، حالة فريدة، بل مجرّد مثال على مدى التبجّح الإسرائيلي في التعامل مع غزة وأهلها، وما خلفه ذلك من كوارث متتالية أمام أعين العالم.

يُبرز لوينشتاين أن هذا النهج ليس طارئًا، بل هو سياسة إسرائيلية ممنهجة بدأت مع تأسيس دولة إسرائيل، حين أقرّ أول رئيس وزراء، ديفيد بن جوريون، أن الصناعة العسكرية يجب أن تكون ركيزة من ركائز الاقتصاد الإسرائيلي، وأن تسعى إسرائيل لتوسيع صادرات الأسلحة إلى مختلف أنحاء العالم، باستثناء دول محددة. وقد التزمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بهذه الرؤية، حتى بلغت أوجها في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي رفع من شأن الصناعات العسكرية والتجسسية بوصفها أدوات محورية في العلاقات الدولية الإسرائيلية.

يوضح الكتاب كيف حوّلت إسرائيل غزة إلى مساحة لاختبار أسلحتها الجديدة، والتحقق من فاعليتها وقسوتها القاتلة. ويؤكد لوينشتاين أن العالم، حين يشتري الأسلحة من إسرائيل، قد يدرك — أو لا يدرك — أن أرض غزة أصبحت ميدانًا لتجارب القتل. لكن ما هو مؤكد، بحسب تأكيده، أن العالم بأسره يعلم أن إسرائيل دولة احتلال، وأن كثيرين لا بدّ يعلمون أيضًا أنها تمارس الفصل العنصري في الأراضي المحتلة.

يخلص لوينشتاين إلى أن عقيدة الحكم في إسرائيل لا تقوم فقط على التفوق العسكري، بل أيضًا على التفوق الاقتصادي، حيث تُمثّل صادرات السلاح وتقنيات التجسس ركيزة أساسية في الاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب الصناعات التكنولوجية الأخرى.

في مقابلات صحفية أعقبت صدور كتابه، حرص أنتوني لوينشتاين على التأكيد بأنه لا يمكن اتهامه بمعاداة السامية، وهي التهمة التي تلجأ إليها إسرائيل في وجه كل من ينتقد سياساتها. وأوضح أن هذا الاتهام لا يصحّ في حالته ليس فقط لأنه يهودي، بل لأن عائلته نفسها عانت من اضطهاد النازية، إذ هرب جدّاه من أوروبا في ظل الحكم النازي ولجآ إلى أستراليا. وفي إحدى تلك المقابلات، وصف لوينشتاين الحرب الإسرائيلية الجارية على غزة بأنها "مجزرة جماعية مروّعة"، وقال بصراحة لافتة: "بصفتي إسرائيليًا، أشعر بالخجل والاشمئزاز مما تفعله إسرائيل".