مساحة دورية نسلّط فيها الضوء على عناوين حديثة الصدور تتناول شؤون المنطقة العربية وجوارها الجغرافي. نقدّم للقارئ لمحة أولية عنها، بوصفها نوافذ مفتوحة وفق ثيمة أو موضوع يختلف في كل عدد.

دينا عزت [1]

في ثلاثة نصوص نُشرت ما بين العقد الأخير من القرن العشرين وبداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، باللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، يجد القارئ فهمًا وتحليلًا لجانب مهم من القصة الإيرانية التي شدّت انتباه العالم مع الضربات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وما تبع ذلك من ردود إيرانية، إلى أن توقّفت الهجمات المتبادلة بالصواريخ والمسيّرات بناءً على ضغوط من واشنطن – عبر وسطاء من المنطقة وخارجها – على كلٍّ من طهران وتل أبيب. وتتبدى في كل واحد من هذه الكتب الثلاثة مركزيةُ الحرب العراقية- الإيرانية، التي اندلعت بهجمات صدام حسين على إيران في 22 أيلول/ سبتمبر 1980، وانتهت في 20 آب/ أغسطس 1988 من دون تحقيق نصر حاسم لأيٍّ من الطرفين. لقد كان ذلك الحدث مفصليًّا في صياغة السياسات الإيرانية في مرحلة ما بعد الثورة التي أطلقها الإمام الخميني عام 1979، لتطيح بآخر أباطرة إيران، محمد رضا بهلوي، الذي كان غارقًا في سبات سياسي عميق عمّا يدور حوله، معتمدًا على تحالف بدا سريع الاهتراء مع كلّ من الولايات المتحدة وإسرائيل.

استهداف طهران: الكتاب الشارح للمسار الإسرائيلي نحو الحرب على إيران

Yonah Jeremy Bob and Ilan Evyatar, Target Tehran: How Mossad Is Using Sabotage, Cyberwarfare, Assassination – and Secret Diplomacy – to Realign the Middle East, Simon & Schuster, 2023.

أصدر ألون أفيتار، رئيس تحرير جيروزالِم بوست، ويونا جيريمي بوب، محرّر الشؤون العسكرية والاستخباراتية فيها، في عام 2023، كتابهما المشترك استهداف طهران، الذي يوثّق مسار التوغّل الإسرائيلي في الداخل الإيراني.

تزول الدهشة من حجم الاختراق الإسرائيلي للداخل الإيراني، الذي مكّن الأجهزة الإسرائيلية في صيف هذا العام من إطلاق مسيّرات من داخل إيران نفسها لاستهداف مواقعها النووية، عند مطالعة كتاب "استهداف إيران: كيف استخدمت إسرائيل التخريب والحروب الإلكترونية والدبلوماسية السريّة لإيقاف نووي إيران وخلق شرق أوسط جديد".

صدر الكتاب عن دار سيمون وشوستر قبل أقل من عامين من مشهد المواجهة المباشرة المُعلنة بين إسرائيل وإيران، يقع في 372 صفحة، ويقدّم رواية مفصّلة، مذهلة ومفجعة في آن واحد، عن تراكمية التمكّن الإسرائيلي من اختراق إيران عبر عملاء للموساد، سواء من داخل البلاد – بعضهم يكشف الكتاب هويتهم السرّية– أو من خارجها، بما في ذلك من بعض الدول المجاورة، عربية كانت أو غير العربية.

وقد مكّن هذا الاختراق إسرائيل من تنفيذ سلسلة من التصفيات لكبار العلماء النوويين في إيران حتى ما قبل صيف العام الجاري، وكذلك استهداف كبار رجال الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب قاسم سليماني الذي دفعت إسرائيل الولايات المتحدة إلى تصفيته في العراق. كما مكّنها من القيام بواحدة من أهم عملياتها داخل إيران، وهي سرقة الأرشيف النووي الإيراني ونقل ملفاته، الورقية منها والمحفوظة على أقراص مدمجة، عبر دولة مجاورة، ثم تهريبها إلى إسرائيل واستخدامها في عملية علاقات عامة كبيرة هدفت إلى مواجهة الاتفاق النووي الذي وُقّع عام 2015 بين إيران والدول الغربية. وقد أتاح ذلك لإسرائيل، ومعها عدد من الدول الخليجية المتوجّسة من المشروع النووي الإيراني، إقناع إدارة دونالد ترامب في ولايته الأولى التي بدأت في عام 2016، بالانسحاب من الاتفاق.

بحسب الكتاب، فإن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى منع إيران من تطوير برنامجها النووي بدأت مطلع التسعينيات ولم تتوقف حتى تاريخ صدوره، ذلك أن إسرائيل، كما يورد المؤلفان نقلًا عن عدد غير قليل من كبار المسؤولين الذين وافقوا على التحدّث مع بوب وأفيتار، تعتبر إيران التهديد الأخطر والقضية الأهم. ويشير الكتاب أيضًا إلى أن هذا التصوّر تشاركها فيه غالبية دول الخليج العربي التي لم تعد تتبنى القضية الفلسطينية، وهي القضية المحورية في المشروع السياسي الإيراني.

وفي هذا السياق، يضع الكتاب المساعي الإسرائيلية التراكمية والمتزايدة للتقارب مع دول الخليج العربي وغيرها من الدول العربية في إطار ممتدّ بدأ تحديدًا مع الإمارات العربية المتحدة بعيد التوقيع الفلسطيني - الإسرائيلي على اتفاقية أوسلو في أيلول/ سبتمبر 1993 في البيت الأبيض، وصولًا إلى توقيع "اتفاقيات أبراهام" بين إسرائيل وكلٍّ من الإمارات والبحرين في آب/ أغسطس 2020.

تتضمّن فصول الكتاب الكثير من التفاصيل المثيرة حول العمليات التي نفذتها إسرائيل داخل إيران، من دون إعلان رسمي من الطرفين، سواء تلك التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، أو التي استهدفت كبار العلماء والقادة الإيرانيين على الأراضي الإيرانية، باستخدام أسلحة هُرّبت على شكل قطع منفصلة عبر شهور ثم أُعيد تركيبها داخل إيران، بالتوازي مع هجمات إلكترونية وسيبرانية متبادلة بين البلدين.

وإلى جانب الأسماء والوقائع التي يصرّح بها المؤلفان، يُلمّح الكتاب إلى الكثير أيضًا، تاركًا للقارئ مهمة الوصول إلى النتائج، التي قد تشمل، ضمن أمور أخرى، أن إسرائيل لن تتوقّف قبل إسقاط النظام الحاكم في إيران واستبداله بنظام موالٍ شبيه بذلك الذي أطاحت به الثورة الإسلامية، بما يسمح لتل أبيب بالوصول إلى حالة تطبيع كامل مع المنطقة، من دون أي اعتبار للقضية الفلسطينية.

العرب والإيرانيون والعلاقات العربية- الإيرانية في الزمن الراهن: تفاصيل وتأريخ لتعقيدات العلاقات بين الإمبراطورية الناطقة بالفارسية وجيرانها من أهل الضاد

رضوان السيد، العرب والإيرانيون والعلاقات العربية– الإيرانية في الزمن الحاضر، الدار العربية للعلوم ناشرون، 2014.

يجول الكاتب والمفكّر السعودي– اللبناني رضوان السيّد مع قارئ كتابه في مساحات بعيدة وقريبة من تاريخ العلاقات العربية- الإيرانية وحاضرها، متخذًا الماضي مُفسّرًا للحاضر في كتابه "العرب والإيرانيون والعلاقات العربية– الإيرانية في الزمن الحاضر" الصادر في طبعتين: الأولى عام 2014، والثانية عام 2015.

لا يتجاوز الكتاب 175 صفحة، غير أنها صفحات محمّلة بسياقات مؤطّرة لطبيعة التشابكات، بل والتشاحنات، التي تحكم العلاقات العربية– الإيرانية، ليس فقط مع النظام الإسلامي القائم في طهران منذ عام 1979، بل أيضًا مع ما سبقه، وربما ما قد يليه.

في مقدمته، يقول السيّد إن الكتاب يشرح "التشابك وليس الاشتباك التاريخي بين الأمتين الإيرانية والعربية في الدين واللغة والآداب، والتشارك في التأثير على العالم الإسلامي كله". ويلفت إلى أن "العلماء والشعراء الإيرانيين يستخدمون ما نسبته 40 في المائة من المفردات والتعابير العربية في النثر والشعر، فضلًا عن الصور والتشبيهات". ويضيف أن "الفقه السني وعلم الكلام السني (الأشعري) من أصول إيرانية. والتشيع السائد في إيران من أصول عربية."

هذا التشابك يفصّله السيّد، السبعيني، عبر قراءة مكثفة تشرح التشاحن المحيط به، سواء لأسباب التنافس التاريخي بين أهل فارس والعرب، خصوصًا في المرحلة التي سعى فيها الصفويون في ايران إلى مواجهة العثمانيين في إسطنبول، وهو ما طرح لاحقًا فكرة التنافس السني- الشيعي كإطار حاكم، وإن كانت – في عمقها– فكرة مُفترضة إلى حد كبير. أو لأسباب تتعلق بالعلاقات الدولية وتفاعلات السياسة في الشرق الأوسط في الزمن الراهن، والمسعى الأمريكي – الإسرائيلي لجعل المنطقة مجال نفوذ مشترك بين واشنطن وتل أبيب، بما يتضمّنه ذلك من عمليات إزاحة متوالية لكل ما يتعارض مع هذه الخطة في بلدان المنطقة.

وفي قلب السياقين العربي والإيراني، يتحدث السيّد باستفاضة عن مركزية تيارات الإسلام –الإصلاحية منها والرجعية – كما يتناول دور الحركات الإسلامية المناهضة للأنظمة الدكتاتورية في المنطقة، عربيّة كانت أو غير عربيّة، في حشد المشاعر الرافضة للسلطويات، قبل أن تتحول هذه الحركات نفسها إلى ممارسات قمعية تحت دعوى حماية الدين. ويقول السيّد إن "البارز لدى الطرفين"، العربي والإيراني، مع اقتراب منتصف القرن العشرين، هو أن الحركات الإسلامية بدت أكثر اهتمام بالقطيعة مع الغرب بوصفه العدو الحاضن للأنظمة الموالية له.

يشير السيّد، في هذا الإطار، إلى عامين أساسيين؛ الأول هو عام 1964، وهو العام الذي غادر فيه الخميني إيران في تجسيدٍ للقطيعة مع النظام الإمبراطوري، وسقوط فرص التفاوض على أرضية مشتركة. وهو العام نفسه الذي أصدر فيه سيّد قطب، المنظّر البارز لجماعة الإخوان المسلمين في عهد عبد الناصر – الذي يصفه بعض المفكّرين بـ"عصر البطش الأعظم" - كتابه "معالم الطريق" الذي أسقط بدوره فرص التفاهم مع الأنظمة القائمة، بوصفها تجسيدًا لـ"الجاهلية".

أما العام الثاني الذي يشير السيّد إلى مركزيته في مسار التاريخ على الجانبين، فهو عام 1971، العام الذي طرح فيه الخميني فكرة "البديل الإسلامي"، وهو العام السابق لإعلان الشيخ يوسف القرضاوي – المنظّر الإسلامي المصري البارز – مفهوم "حتمية الحل الإسلامي". وفي كل الأحوال، كما يوضح الكاتب، فإن "الإسلامي" يظل بالضرورة توجهًا مرفوضًا في سياق الشرق الأوسط الحديث، وفقًا لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

يشرح السيّد أن التوتر بين الحكم الإسلامي الذي قام في إيران وأنظمة الحكم العربية في بدايات الثمانينيات لم يكن فقط نتيجة للتحالف العربي الناشئ بين واشنطن ومعظم العواصم العربية المؤثرة، وإنما كان أيضًا بدفع أمريكي لطموحات دكتاتور العراق صدام حسين، الذي أطلق الحرب العراقية – الإيرانية في خريف عام 1980، وهي الحرب التي عانت منها إيران كثيرًا، قبل أن تتمكن من تحقيق نوع من التوازن في الإيذاء وصولًا إلى نهايتها في صيف 1988.

ويقول السيّد: "ظلت ذكرى الحرب العراقية على إيران غصّة في نفوس شيوخ إيران وشبابها، وبخاصة أنه لم يمكن إسقاط نظام صدّام، واضطرّ الإمام الخميني إلى قبول وقف إطلاق النار عام 1988". ويضيف أن الإيرانيين أرجعوا مآلات الحرب إلى الدعم الأمريكي والعربي – المتحالف مع الولايات المتحدة – لصدّام. وبناءً على ذلك، نشأت حتمية القرار على صعيدين من منظور طهران: استخدام المساحات الشيعية في الدول العربية لتمديد النفوذ الإيراني في السياق العربي، والقبول بالتحالف مع الولايات المتحدة في دحر الحركات والأنظمة السنية، المتشددة وغير المتشددة، سواء طالبان في أفعانستان أو نظام صدّام حسين نفسه في العراق.

وعلى الرغم من أن السيّد يؤطر سياسيًا لمسألة التشاحن الشيعي- السني، فإنه لا يغفل أثر ذلك على الواقع السياسي الذي أدارته طهران بمنطق "أنا أعمى مابشوف، أنا ضرّاب بالسيوف"؛ وهو نهج لم يعد مقبولًا عربيًّا، خصوصًا في منطقة الخليج العربي.

كتاب السيّد سابق في كتابته وإصداره على الإعلان عمّا كان يجري خلف الكواليس من تفاهمات عربية – إسرائيلية، ولا سيما مع دول الخليج، وما أُعلن عنه في آب/ أغسطس 2020 من تفاهمات حول "اتفاقات أبراهام" الموقّعة في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.

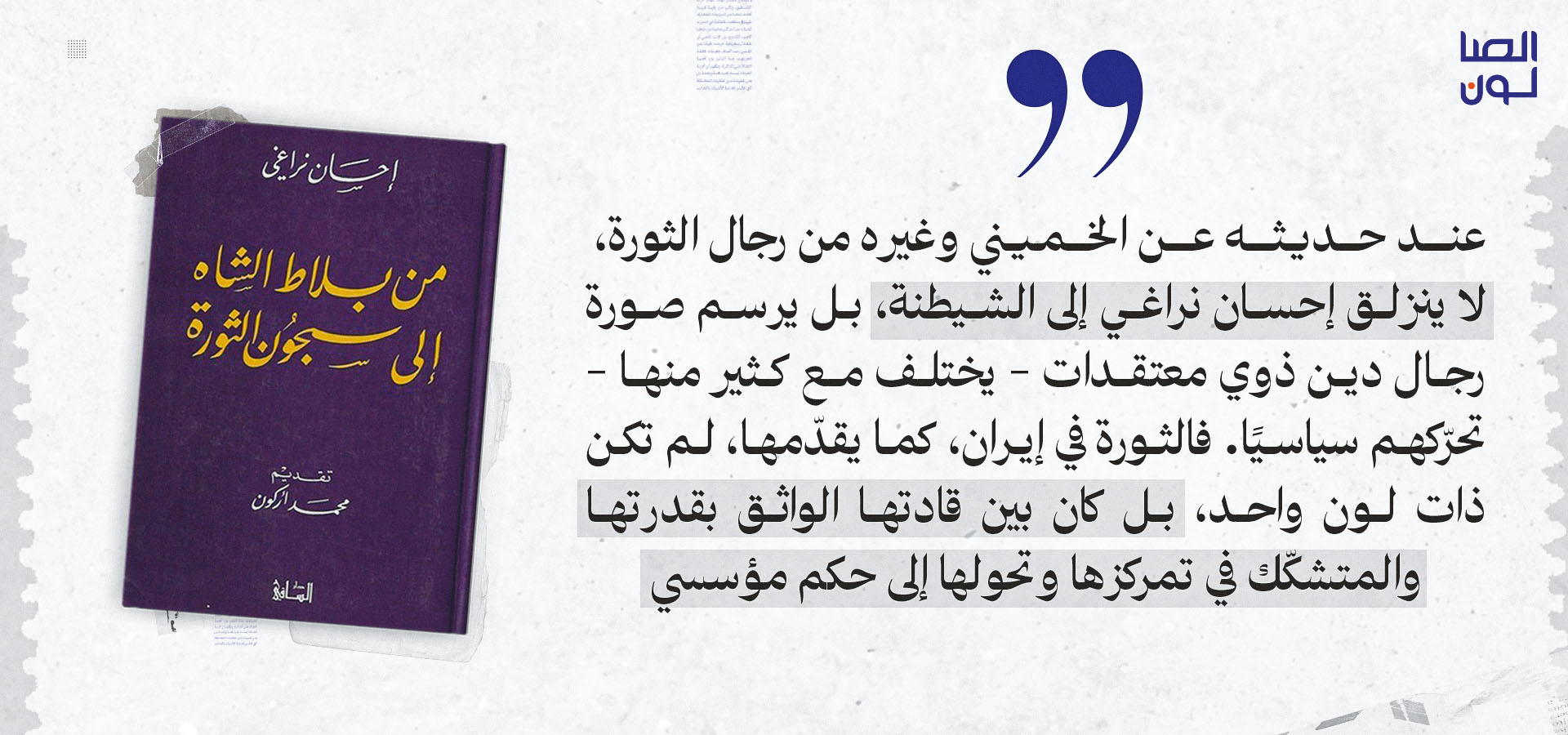

من بلاط الشاه إلى سجون الثورة: مذكرات إحسان نراغي... سرديّة تراكم أخطاء الحكم وتكرارها

إحسان نراغي، من بلاط الشاه إلى سجون الثورة، دار الساقي، 1999.

ولد إحسان نراغي، المفكّر الإيراني وعالم الاجتماع البارز، عام 1926 وتوفّي عام 2012، تاركًا للقارئ الفارسي والفرنسي مؤلفات بالغة الثراء تُرجمت إلى لغات عديدة. ومن بين ما خلّفه نراغي مذكّراته التي نُشرت بالفرنسية عام 1991 بعنوان "من بلاط الشاه إلى سجون الثورة"، وقد ترجمتها إلى العربية ماري طوق، لتصدر عن دار الساقي في طبعتها الأولى عام 1999، بعد مرور عشرين عامًا على إزاحة شاه إيران الأخير بفعل الثورة الإيرانية التي نظّر لها وقادها الإمام روح الله الخميني، من الخارج أولا ثم من الداخل.

في هذه المذكّرات، لا يبدو نراغي هو الشخصية المركزية، بل الرواي العليم الذي يحكي فصول الانتقال السياسي في إيران؛ ذلك الانتقال الذي يشير إليه في المقدّمة المفكّر والشاعر الإسباني فريدريكو مايور – الذي تزامن وتزامل مع نراغي في اليونسكو في باريس – برباعية القمع والتحرير والراديكالية والعودة إلى القمع.

نراغي إذن غير معنيّ بتقديم نفسه قدر عنايته بتوثيق سقوط الشاه وصعود الثورة ومعها حلم التحرّر، ثم سقوط الحلم وبقاء الثورة التي تحوّلت إلى آليّة حكم تستخدم السياسات والسجون ذاتها التي اعتمدها نظام الشاه.

ومن خلال ما يرويه بوصفه "روايًا عليمًا"، يعرّف القارئ بأن دور "آيات الله" في إيران لم يبدأ مع الخميني كما يروَّج في الإعلام الغربي، بل يعود إلى طبيعة تشاركية في الحكم منذ القرن التاسع عشر، ضمّت المرجعيات الدينية والبازار والملك، في ثلاثية حكم تجمع الدين والمال والسياسة بتوازن نسبي.

كما ينبّه نراغي القارئ إلى أن ثورة 1979 لم تبدأ بوصفها ثورة إسلامية، بل كانت في جوهرها ثورة شعبية – وشبابية أيضًا– انطلقت من سلسلة إضرابات احتجاجًا على سياسات اقتصادية واجتماعية قاسية رافقتها خيارات أمنية قمعية؛ وهي ثنائية انتحارية ظنّ الشاه، كما يروي نراغي في الجزء الأول من كتابه المعنون "أزهار السجادة" والمخصَّص لحواراته مع الشاه قبيل السقوط، عندما غادر طهران في 16 كانون الثاني/ يناير 1979 مع أسرته، تحت ضغط المظاهرات التي أنهت حكمه الباذخ والمتعالي على الشعب والمتورّط في الفساد، بحسب رواية نراغي نفسه وإن لم يستخدم الألفاظ ذاتها، بعد 37 عامًا من اعتلائه العرش.

ويشير الكتاب إلى أن ثورة 1979 لم تكن الأولى ضد النظام الإمبراطوري، ولا السابقة على النظام الشاهنشاهي الذي أسّسه رضا خان بهلوي عام 1925. كما يلفت الكاتب إلى أن عداء الشعب الإيراني للولايات المتحدة لم يكن وليد الحكم الذي أسّسه الخميني، بل نتيجة تورّط أمريكا مع بريطانيا في مطلع الخمسينيات في تدبير الانقلاب على رئيس الوزراء محمد مصدق، صاحب الشعبية الجارفة، بعد قرارات إصلاحية شملت إنهاء السيطرة البريطانية على النفط الإيراني ومواجهة الفساد داخل الأسرة الحاكمة، ولا سيما أشرف بهلوي، الشقيقة التوأم للشاه محمد رضا بهلوي.

إلى جانب ذلك، ينفي نراغي عن الشهبانو الأخيرة، فرح ديبا-بهلوي، صورة المرأة المسيطرة والفاسدة التي تدفع زوجها إلى قرارات غير شعبية، مؤكدًا أن أشرف هي التي كانت ذات النفوذ الحقيقي وكانت في صراع دائم مع زوجات الشاه المتعاقبات: الأميرة فوزية (تزوّجها عام 1939 وطلّقها عام 1948)، ثم ثريا اسفندياري (تزوّجها عام 1951 وطلّقها عام 1958 سعيًا لإنجاب ولي عهد)، إلى أن تزوج من فرح ديبا عام 1959، التي أنجبت له وليًّا للعهد لم يصل إلى العرش.

ويذكر نراغي أن فرح ديبا-بهلوي كانت معنيّة بالفنون والثقافة، ورافضة لهدر التراث الإيراني، سواء بهدم المباني التاريخية أو التفريط في القطع الأثرية التي كان ابن الأميرة أشرف يبيعها خارج إيران، فتسعى هي – سرًا – إلى مطالبة الحكومة بشرائها لإعادتها إلى إيران ووضعها في المتاحف.

وعند حديثه عن الخميني وغيره من رجال الثورة، لا ينزلق نراغي إلى الشيطنة، بل يرسم صورة رجال دين ذوي معتقدات – يختلف مع كثير منها – تحرّكهم سياسيًا. فالثورة في إيران، كما يقدّمها، لم تكن ذات لون واحد، بل كان بين قادتها الواثق بقدرتها والمتشكّك في تمركزها وتحولها إلى حكم مؤسسي. وهذا التنوّع كان أحد أسباب استدعائه للتحقيق ثم سجنه، لكونه جالس الشاه قبيل سقوطه، مع الإشارة إلى أنه تلقّى معاملة أكرم بكثير من تلك التي لاقاها معارضو الشاه أو حتى خصوم الثورة، بما في ذلك الأثرياء الذين هربوا الجزء الأكبر من ثرواتهم ثم تنازلوا عمّا تبقّى مقابل السماح لهم لاحقًا بالخروج الآمن – بلا عودة – ليصبحوا جاليات ثرية في باريس وكاليفورنيا.

وقد تمكن نراغي بدوره، بفضل علاقاته، من الخروج من السجن وإخراج مسودّات مذكّراته إلى باريس حيث كان يقيم ابنه، لتُنشر لاحقًا تحت العنوان نفسه المترجم إلى العربية: "من بلاط الشاه إلى سجون الثورة".